もう怖くない?オフショア開発 の改善(アジャイル開発)と現地開発の技術者たちとのコミュニケーション(意思疎通)の重要性

オフショア開発は海外のいる技術者たちへ仕事を頼む手法になるため、コストメリットがある反面、問題点や失敗事例などが多数あります。そのため、オフショア開発を頼むことへ不安を感じる担当者の方もいるのではないでしょうか?そこで、この記事ではオフショア開発を行う企業の改善事例をお伝えしながら、どのように現場が改善をし続けているかをお伝えします。

オフショア開発の最大な利点は、低いコストで最適なシステムでプロジェクトを構築して管理することです。

【企業事例】オフショア開発の改善事例:アジャイル開発

オフショア開発現場では、常に開発者・ブリッジ(日本語ができるコミュニケーターやSE)は「改善」を意識しなければなりません。

例えば、リリース前の検収期日の最終段階でのバグや仕様変更などが発生するときに修正項目を管理できない場合や、開発時間がないとテストケースを作っている時間がなく結合テストの漏れが発生してプロジェクトが遅延する場合があります。

また、オフショア側のブリッジとクライアントのPM(プロジェクトマネージャー)がチャットでやりとりして五月雨式に10点の修正項目がある反面、9点しか対応していないなどコミュニケーションの過程で対応できていないケースがあります。

ブリッジの日本語能力の問題とPMの伝え方の問題

このように「開発現場の課題・開発期間の課題・ブリッジとクライアントとの意思疎通」などの開発案件ごとの課題点が生じるため「改善」をし続けなければなりません。

原因

それでは、具体的な原因はなんでしょうか?

基本的には、次の3つの原因があります。

1 チャットコミュニケーションのため修正項目の管理がしづらい

2 ブリッジの日本語能力の問題とPMの伝え方の問題

3 日本側とベトナム側オフショアPMの管理能力の問題

オフショア開発の現場のお話で「コミュニケーションが課題」と言われるのは、上記事例を現場で常に「改善し続けていく姿勢」が求められるためです。意思疎通が大事だと言うだけなら簡単ですが、具体的に行動へ落とし込んでいくだけの根気と継続的な開発力が実は大切です。

改善点

さて、ではオフショア開発の改善はどのように行われるのでしょうか?

まず全体でプロジェクト開始時に関係者が全員集まりプロジェクトキックオフ会議 をし、プロジェクト進行のルールを確認し合います。

チャットはあくまで補足ツールです。修正項目はスプレッドシートかREDMINEというプロジェクト管理ツールで1件ごとに管理。ブリッジには、過去の失敗事例を類型化してナレッジを共有しています。もちろん日本語能力を向上支えるために日本語学習の支援をし、システム別に業界用語の単語帳を作成しています。

Onetech Asiaはオフショア開発サービス提供。 ベトナムでプロのブリッジエンジニアのチームを作って開発しています。

そして、日本側の発注者にはできるだけ平易な日本語 を使ってもらうこと、文字で伝わらない場合は、図などで表現してもらうことをお願いしています。プロジェクトキックオフ会議で上記を伝え、段階ごとに成果物の確認をしてもらう様にします。

毎週可能な限り成果物を提出して、レビューフィードバックをします。忙しくなるとレビュー等を省いてしまいがちですが、ベトナム側オフショア開発のPMも上長にレビューを必ずしてもらわないと先に進まない様にしました。一旦生産性は悪くなる様な体感になりますが、結果的に「手戻り」がなく、無理な受注も受けずにスムーズに仕事が運びました。

以上の流れが、オフショア開発を長年行い続けている企業の1手法となります。

特にオフショア開発の改善で「コミュニケーション」が大事なことは、マネージャー・ブリッジ・エンジニア・当事者のオフショア開発者全員が理解している事実です。理解をした上で業務を遂行するための姿勢を崩さない態度が必要になります。

オフショア開発が利用される3つの背景

ここからはオフショア開発が利用される背景についてお伝えします。

- コストダウン(開発費削減)

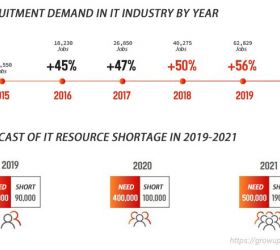

- 自社IT人材不足の解消

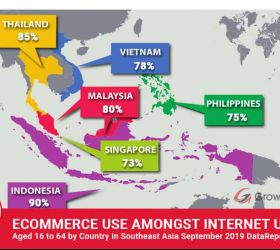

- 日本語へ理解がある国の増加

オフショア開発が利用される理由は上記の3点になり、かいつまんで言えば「お金・人材」の問題を解決するためです。自社にエンジニアがいない場合や、予算的に国内企業へ開発業務を委託しづらい場合にオフショア開発を選択する企業が多くいます。

しかしAI(人工知能) ・RPA(ロボによる単純業務自動化)・AR/VR 領域などのIT技術活用の需要は増加する反面、必要な技術力を持つIT人材がいない場合も多く、海外の技術力を持つ他言語の技術者たちへ仕事を任せるケースが背景にあります。

ONETECHではモックアップ(必要最低限の機能を持つプロダクト)を作成しながら顧客と対話しながら開発する事も可能です。

オフショア開発を任せたいときに知りたい事

オフショア開発で仕事を任せたい反面、わからない事柄が多い方は以下をお読みください。

開発プロセスの基本的な流れを知る

一般的な開発プロセスは、次のようになります。

1 要件定義

2 UI/UXデザイン

3 全体設計

4 内部設計・実装(レビュー・テスト)

5 顧客テスト・フィードバック

6 納品

どのプロセスを前提にしてもオフショア開発では、顧客・開発者間の「コミュニケーション(意思疎通)」が課題です。

上記の場合はプロダクト開発する事例の考え方になるため納品するまでの過程を知っておくと良いでしょう。また、ONETECHではモックアップ(必要最低限の機能を持つプロダクト)を作成しながら顧客と対話しながら開発する事も可能です。

ONETECHのベトナムオフショア開発の体制-Development Team

オフショア開発で低コスト・経費削減・マネジメントコスト削減したい

自動販売機のごとく、何も言わずによしなに開発しきれると考えた場合、難しいと言えます。

各プロジェクトにはブリッジ(日本語ができるコミュニケーターやSE)がいるため、彼らと対話をしながら必要な機能を持つプロダクトを開発者へ任せていく必要があります。

システム開発・プロダクト開発で厳しいのは「欲しい製品のぼんやりとした考えはあるが、言語化できていないケース」であったりするため、常々ブリッジと話し合いながら必要とする製品を言語化していくと良いでしょう。

オフショア開発でコミュニケーション対策(意思疎通・言語間課題)が可能か?

英語以外にも現地海外言語に理解のあるブリッジ(日本語ができるコミュニケーターやSE)が必要になります。リモートワーク(テレワーク)に不安な方もブリッジに日本語でお願いしましょう。

特にリモートワーク(テレワーク)でも課題になるのが、言ったはずの事柄が伝わらない点です。

日本語は「建前と本音」の言語となるため、明確に相手に対して「伝えるべき内容を論理的に言語化し、文章化すること」は極めて難しいのが実情です。だからこそ、ブリッジ(日本語ができるコミュニケーター)と対話しながらお互いの認識を近づけていく姿勢が重要になります。

まとめ

オフショア開発の改善を行う上で「コミュニケーション(意思疎通)対策」を重点に置く企業姿勢が大切です。オフショア開発では現地開発企業との意思疎通が大切と考えた上で、具体的に改善を実践し続けているかを起点に、仕事を依頼するかを検討したことが賢明です。

ONETECHはベトナムオフショア開発でAR/MR/VRソフトウェアの開発、AI、Iotの開発に力を入れています。AR/MR/VRソフトウェアの開発、AI、Iotの開発のご相談はOne Technology Japanへお気軽にお問い合わせください。

https://onetech.jp