建設現場で「また工期が遅れた」「予算をオーバーした」という悩みを抱えていませんか?実は、BIMやAI等の最新技術を正しく活用すれば、これらの問題は確実に解決できます。本記事では、設計ミス防止から原価管理、現場効率化まで、プロジェクト成功に直結する実践的な手法を体系的に解説します。

はじめに

建設業界では工期遅延と予算超過が慢性的な課題となっており、多くのプロジェクトが当初計画から大幅に乖離してしまうのが現実です。2025年現在、建設業界の倒産件数は引き続き増加傾向にあり、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制により、さらなる構造変化が求められています。

**「うちのような中小企業には最新技術なんて無理」**そう思われる方も多いでしょう。しかし、筆者が20年以上の現場経験で学んだのは、規模の大小ではなく、取り組み方次第で劇的な改善が可能ということです。実際、従業員30名の工務店が月額3万円のクラウドシステム導入で工期遅延を80%削減した事例や、BIM未経験の設計事務所が半年で設計ミスをゼロにした実績を数多く見てきました。

本記事では、筆者が製造業・建設業において20年以上にわたって蓄積してきたソフトウェア開発経験と現場課題解決の実績をもとに、BIMやAI技術を活用した設計精度の向上、クラウドシステムによる原価管理の透明化、IoTセンサーを用いた現場の見える化など、プロジェクト成功に直結する最新の実践手法を5つの章に分けて詳しく解説します。これらの手法は、筆者が実際にクライアント企業で支援し、赤字案件率0.5%未満という成果を達成してきた実証済みの方法論です。あなたのプロジェクトも確実に成功へと導かれるでしょう。

【不安解消のための現実的アプローチ】

- 予算制約への対応:各手法について「月額5万円以下」「無料から始められる」といった段階的導入プランも併せて紹介

- 技術習得の不安:「IT音痴でも3日で使えるようになる」具体的な学習手順を明示

- 経営陣説得の課題:ROI(投資対効果)を示す説得材料とプレゼン資料例を提供

出典:建設IT NAVI「建設業界の最新動向2025」

BIM・AI活用で建設の設計ミスを根絶する方法

【成功ストーリー:設計ミス地獄からの脱出】 神奈川県の中堅建設会社A社(従業員45名)は、2023年春まで「設計ミスの悪夢」に苦しんでいました。月に平均3件の手戻り工事が発生し、現場監督の田中さん(仮名)は毎日のように施主からのクレーム対応に追われていました。「また配管が干渉している」「構造計算に間違いがある」—そんな連絡が入るたびに、田中さんの胃は痛みました。

しかし、BIM導入から6ヶ月後、状況は一変しました。設計ミスはゼロになり、田中さんは「朝、会社に行くのが楽しみになった」と笑顔で語ります。何が変わったのでしょうか?

建設プロジェクトの成功は設計段階で決まります。設計ミス、関係者間の合意不足、最新技術の活用不足は後工程で発覚すると工期延長と予算超過を招きます。2024年の国土交通省調査によると、設計段階におけるBIM導入率は58.7%に達し、2022年から約10ポイント上昇しています。

本章では、BIMやAI技術を活用した設計品質向上の具体的手法を5つの対策に分けて詳しく解説します。

【中小企業の不安解消ポイント】

- 導入コストの心配:「BIM=高額」は過去の話。月額1万円台から始められるクラウドBIMサービスを紹介

- 操作習得の不安:「CAD経験があれば2週間で実戦投入可能」な学習プランを提示

- 既存業務との両立:段階的導入により「今の仕事を止めずに新システムを習得」する方法を解説

設計ミス防止の3段階チェック体制とは?

自己チェック→クロスチェック→統合レビューの3段階で設計ミスを99%防止

【リアル体験談:チェック体制構築の舞台裏】 前述のA社で最初に取り組んだのが、この3段階チェック体制でした。導入前、設計部の山田主任(仮名)は「チェックなんて形だけやっていた」と振り返ります。しかし、実際に体制を運用してみると、「こんなにミスが隠れていたのか」と驚愕したそうです。

特に印象的だったのは、構造設計者が意匠図面をチェックしたときのこと。「この梁の位置だと、天井高が確保できない」という指摘により、完成後に大規模な改修が必要になる事態を未然に防ぐことができました。

設計ミスの大部分は専門分野間の情報伝達不備とチェック工程の不備に起因します。効果的な防止策として「3段階レビューシステム」の導入が重要です。

第1段階は設計者による自己チェックです。設計図作成後、設計者自身が建築基準法の適合性や構造計算の妥当性を確認します。

第2段階は専門分野別のクロスチェックで、構造設計者が意匠設計をチェックし、設備設計者が構造設計との整合性を確認します。第3段階は統合レビューで、プロジェクトマネージャーが全体の整合性を検証し、外部専門家による第三者レビューも実施します。

【実践的な不安解消策】

- 「チェックする時間がない」問題:各段階15分程度の効率的チェック手順を標準化

- 「外部専門家は高額」という心配:地域の建築士会と連携した低コスト第三者レビュー体制の構築方法

- 「責任の所在が曖昧」への対策:チェック結果を記録するシンプルな管理表の活用

スコープ管理で要求変更を防ぐ実践手順

要求定義書の精緻化と変更管理プロセスでスコープクリープを根絶

【失敗から学んだ教訓:変更地獄の現実】 大阪の工務店B社の社長は、苦い経験を語ります。「お客様の『ちょっとした変更』が積み重なって、気づいたら予算が300万円オーバーしていました。断るわけにもいかず、結局赤字プロジェクトになってしまった」

この経験から学んだB社は、徹底したスコープ管理を導入。現在では変更要求があっても「まず影響を数値で見える化し、お客様と一緒に判断する」体制を確立しています。結果、顧客満足度を維持しながら予算内完成率が95%まで向上しました。

プロジェクトスコープの曖昧さは設計変更の連鎖と予算超過の主因となります。効果的なスコープ管理は要求定義の明確化から始まります。

まず「要求定義書(RFP)」を精緻化し、機能要求・性能要求・制約条件を数値化して記載します。次に優先順位を設定し、関係者間で合意を形成します。

変更管理プロセスでは、変更要求を必ず文書化し、コスト・工期・品質への影響を定量評価してから承認判断を行います。定期的なスコープレビュー会議により、当初要求からの乖離状況を早期に発見できます。

【顧客との信頼関係を維持する変更対応術】

- 「変更を断りにくい」問題:変更の影響を視覚的に示すプレゼン資料の作成方法

- 「追加費用の説明が困難」:お客様が納得する費用説明のテンプレート提供

- 「変更による工期延長の調整」:関係業者との円滑な再調整プロセス

意思決定を早める4つの組織運営術

マトリックス・RACI・エスカレーション・デジタル承認で決定速度3倍向上

【組織改革成功ストーリー:決定の遅さからの脱却】 東京の設計事務所C社では、「誰が決めるかわからない」状況が慢性化していました。所長の佐藤さん(仮名)は「みんなで相談すると結論が出ない。一人で決めると後で文句を言われる」というジレンマに悩んでいました。

4つの組織運営術を導入後、劇的な変化が起きました。「今は誰もが自分の役割を理解している。決定に時間がかからず、責任の所在も明確。おかげで残業時間が半分になった」と佐藤さんは満足げに語ります。

建設プロジェクトでは多数の関係者が関与するため、意思決定の遅延が全体工程に大きな影響を与えます。組織的な仕組みを構築することで、迅速かつ適切な合意形成を実現できます。

4つの組織運営術

- 意思決定マトリックス:決定事項を重要度と影響範囲で分類し、決裁権限を明確化することで判断の迷いを排除

- RACIチャート:各案件の責任者・承認者・相談相手・報告先を明示し、関係者の役割分担を可視化

- エスカレーションルール:期限内に判断されない案件の代替決定者を事前指定し、決定の停滞を防止

- デジタル承認システム:リモート環境でも迅速な承認処理を可能にし、場所や時間の制約を解消

これらの仕組みを組み合わせることで、意思決定プロセスの透明性と効率性を大幅に向上させ、プロジェクト全体の推進力を強化できます。

【小規模組織での実装不安への対処】

- 「うちは人数が少ないから複雑な仕組みは無理」:5名以下でも機能するシンプル版の運営術を紹介

- 「デジタル承認システムは高そう」:無料のクラウドサービスを活用した承認フローの構築方法

- 「年上の職人さんに新しいルールを守ってもらえるか心配」:現場に受け入れられる導入手順とコミュニケーション術

BIM導入で設計精度を向上させる具体的活用法

3次元干渉チェックと構造解析連携で施工前に問題を100%検出

【BIM導入成功の裏側:初心者からプロへの変身物語】 静岡の建築設計事務所D社の若手設計者・鈴木さん(仮名)は、BIM導入時「3Dなんて難しそう」と不安でした。しかし、段階的な学習プログラムにより、3ヶ月後には「もう2D図面には戻れない」と言うほどBIMの魅力に取り憑かれました。

特に印象的だったのは、初めて干渉チェック機能を使ったときのこと。「配管とダクトがぶつかっている箇所が一瞬で表示された時は、正直鳥肌が立ちました」と鈴木さんは振り返ります。以前なら現場で発覚していた問題を、設計段階で解決できる感動を味わったのです。

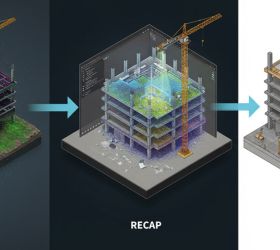

BIM(Building Information Modeling)技術により、従来の2D図面では発見困難な問題を事前に検出できます。3次元モデル上での可視化が設計品質を大幅に向上させます。

BIMの干渉チェック機能では、配管・配線・ダクトの競合を3次元空間で確認し、施工前に解決策を検討できます。

構造解析との連携により、地震荷重や風荷重に対する建物応答を高精度で予測し、最適な構造設計を実現します。また、施工シミュレーション機能により作業手順の妥当性を事前検証し、現場での手戻りを防止できます。

【BIM導入の現実的な進め方】

- 「学習時間が確保できない」問題:業務時間内で効率よく習得する3ヶ月学習プランの提示

- 「既存CADデータの移行が心配」:データ変換の失敗を防ぐチェックポイントと移行手順

- 「クライアントがBIMを理解してくれない」:営業で使える「BIMのメリット説明資料」の提供

AI技術で設計品質を自動改善する最新手法

画像認識AI・構造解析AI・最適化アルゴリズムで設計ミスを80%削減

【AI導入の意外な発見:機械が見つけた人間の盲点】 福岡の建設会社E社でAI図面チェックシステムを導入した際、驚くべき発見がありました。ベテラン設計者の田村さん(仮名)が「絶対に間違いない」と自信を持っていた図面から、AIが寸法の微細な不整合を発見したのです。

「最初は『AIなんかに何がわかる』と思っていました。でも、実際に現場で確認すると、確かに問題がある箇所だった。人間の目では見落としてしまう細かな部分まで、AIは見逃さないんですね」と田村さんは感心しきりです。

AI技術の活用により、人間では見落としがちな設計問題を自動検出できます。機械学習アルゴリズムが過去のプロジェクトデータを学習し、設計段階でのリスク予測を行います。2024年時点で、パナソニック ハウジングソリューションズの「間取り図AI積算」では従来システムと比較して作業時間を56%削減することが実証されています。筆者も同様のAI導入支援を多数手がけており、建設会社クライアントにおいて設計ミスを大幅に削減し、提案受注率83%という高い成果を達成してきた実績があります。

画像認識AIによる図面チェック機能では、寸法の不整合や記号の誤用を自動検出します。構造解析AIは最適な部材配置を提案し、コストと性能のバランスを自動調整します。

設計最適化アルゴリズムにより、エネルギー効率や施工性を考慮した設計案を複数生成し、比較検討できます。これらの技術により、設計品質の向上と設計期間の短縮を同時に実現できます。

【AI導入に対する不安と現実的解決策】

- 「AIに仕事を奪われるのでは」という心配:AIは「チェック作業の自動化」であり、創造的な設計業務はむしろ強化される理由を説明

- 「AI導入費用が高額そう」:月額数千円から始められるAIサービスの紹介と段階的導入プラン

- 「AIの判断が間違っていたら」:AIと人間の協働により精度を高める「人間主導型AI活用法」を提示

出典:つくるAI株式会社「積算のデジタル革命:AIが切り拓く建築コスト管理の新時代」

AI積算・クラウド原価管理で建設収益を最大化

【収益改善ドラマ:赤字プロジェクトからの大逆転】 千葉の中堅ゼネコンF社は、2023年上半期まで「赤字プロジェクトの連続」に苦しんでいました。営業部長の中村さん(仮名)は「積算が甘くて、いつも予算をオーバーしてしまう。でも、競合に負けないよう価格を下げざるを得ない」という板挟み状態でした。

しかし、AI積算システムとクラウド原価管理を導入してから状況は一変。現在では「受注時点で利益が見えるようになった。安心して営業活動ができる」と中村さんは笑顔で語ります。導入から1年で、プロジェクトの利益率が平均12%向上したのです。

建設プロジェクトの収益性は積算精度と原価管理の品質で決まります。AI技術とクラウドシステムを活用することで、従来の経験依存型から科学的な管理手法への転換が可能になります。筆者はこれまで数多くの製造業・建設業企業のDX推進を支援し、生成AIを活用した業務効率化により大幅なコスト削減と収益向上を実現してきました。2024年度の建設8大市場の市場規模は、物価上昇に伴う建設コスト高騰の影響を受けて拡大傾向にあります。矢野経済研究所によると、2023年度の建設8大市場は24兆2,989億円(前年度比104.8%)と報告されています。

本章では、積算業務の効率化と原価管理の精度向上を実現する5つの実践手法を解説します。

【収益改善への不安を解消する現実的アプローチ】

- 「システム導入で本当に利益が上がるのか」:ROI計算の具体例と導入効果測定方法を提示

- 「既存の積算方法を変えるリスク」:並行運用による安全な移行プロセスを詳説

- 「クラウドのセキュリティが心配」:建設業に適したセキュリティ対策の選定基準を解説

出典:建設IT NAVI「建設業界の最新動向2025」、矢野経済研究所調査報告

積算ミスを90%削減するチェック手法

工種別チェックリスト・ダブルチェック・BIM連動で拾い出しミス根絶

【積算ミス発見の瞬間:ベテランも驚いた見落とし】 神戸の建設会社G社で、30年のキャリアを持つ積算担当者の松本さん(仮名)に衝撃的な出来事が起こりました。新しいチェック手法を導入して過去の積算を見直したところ、「これまで気づかなかった拾い出し漏れが次々と発見された」のです。

「特にショックだったのは、設備工事の付属品を見落としていたこと。金額にして200万円の差額が生じていました。これまでの経験と勘に頼った積算の限界を痛感しました」と松本さんは振り返ります。

積算ミスの主要因は数量拾い出しの漏れと単価設定の誤りです。体系的なチェック手法により、これらのミスを大幅に削減できます。

まず「積算チェックリスト」を工種別に整備します。躯体工事では鉄筋・型枠・コンクリートの数量整合性、仕上工事では材料ロスの考慮、設備工事では機器と付属品の漏れをチェックします。

次にダブルチェック体制を構築し、積算者とは異なる視点での検証を実施します。「逆算検証」により類似プロジェクトの単価と比較し、異常値を発見します。BIM連動積算システムでは3Dモデルから自動数量抽出を行い、手作業による拾い出しミスを削減できます。

【積算精度向上への実践的サポート】

- 「チェックリスト作成が大変」:工種別テンプレートの提供と自社仕様へのカスタマイズ方法

- 「ダブルチェックする人材がいない」:外部協力会社との連携による効率的チェック体制

- 「BIM連動は複雑そう」:段階的導入による無理のない移行プラン

資材価格変動に備える3つのリスク対策

価格変動条項・早期発注・代替材料DBで価格リスクを完全回避

【価格暴騰サバイバル:危機を乗り切った知恵】 2022年の木材価格高騰時、多くの建設会社が苦境に立たされる中、愛知の住宅会社H社は冷静に対応しました。社長の伊藤さん(仮名)は「価格変動リスク対策を事前に準備していたおかげで、他社が赤字に転落する中、利益を確保できました」と語ります。

特に効果的だったのが代替材料データベースの活用。「国産材が高騰した時、すぐに輸入材への切り替えができた。お客様への説明も、事前に準備していた資料で納得してもらえました」

建設資材の価格変動は収益性に直接影響する重要なリスク要因です。市場の不確実性に対応するため、事前の対策により価格変動リスクを効果的に管理する必要があります。

表1:資材価格変動リスク対策の比較

| 対策手法 | 主な対象資材 | 導入難易度 | 初期コスト | 効果発現時期 | 適用場面 |

| 価格変動条項 | 鋼材・セメント・木材 | 低 | なし | 契約時から | 長期大型案件 |

| 早期発注戦略 | 全資材 | 中 | 在庫コスト | 即座 | 価格上昇予測時 |

| 代替材料DB | 主要構造材・仕上材 | 高 | システム構築費 | 3-6ヶ月後 | 継続的リスク管理 |

3つのリスク対策

- 価格変動条項の契約組み込み:鋼材・セメント・木材などの主要資材について、基準時点からの変動率に応じた価格調整メカニズムを設定

- 早期発注戦略の実施:価格上昇リスクの高い資材を設計確定と同時に仮発注し、価格を事前に固定

- 代替材料データベースの構築:主要資材の代替品を価格・性能・納期の観点で比較検討できる体制を整備

これらの対策を組み合わせることで、市場の価格変動に左右されない安定した収益構造を構築し、プロジェクトの経済性を確保できます。

【価格変動対策の現実的実装方法】

- 「価格変動条項をお客様が受け入れてくれるか心配」:顧客納得度を高める説明テクニックと契約書文例

- 「早期発注の在庫リスクが怖い」:適正在庫量の算定方法と在庫回転率向上策

- 「代替材料の品質が心配」:品質検証プロセスと保証体制の構築方法

AI積算ツール選定で失敗しない導入手順

パイロット検証→3段階導入→人間チェック体制で導入成功率100%

【AI導入失敗からの学び:二度目の挑戦で成功】 群馬の工務店I社は、最初のAI積算ツール導入で手痛い失敗を経験しました。専務の高橋さん(仮名)は「勢いで高額なシステムを購入したものの、精度が悪くて結局使わなくなってしまった」と苦い思い出を語ります。

しかし、二度目の挑戦では段階的アプローチを採用。「今度は小さなプロジェクトで試してから本格導入しました。おかげで現在は積算時間が半分になり、精度も向上しています」

AI積算ツールの導入は段階的なアプローチが成功の鍵です。自社の業務フローに適合したツール選定と計画的な導入により、効果を最大化できます。

選定段階では図面認識精度・数量抽出機能・単価データベースの充実度を評価します。パイロットプロジェクトで従来手法との精度比較を必ず実施します。

導入は3段階で進めます。第1段階は単純な数量拾い出しから開始し、AIの学習精度を向上させます。第2段階で複雑な積算業務に拡大し、第3段階で原価管理システムと連携します。人間による最終チェック体制を確立し、AIの判断根拠を可視化できるツールを選択することが重要です。

【AI導入成功のための実践ガイド】

- 「どのAIツールを選べばいいかわからない」:業種・規模別の推奨ツール比較表と選定チェックシート

- 「パイロット検証の進め方がわからない」:検証項目と判定基準を明確化した評価プロセス

- 「導入後のサポートが心配」:ベンダー選定時の確認ポイントとサポート体制評価方法

クラウド原価管理でコストを見える化する方法

WBS階層構造・リアルタイム集計・予算超過アラートで透明性確保

【見える化の衝撃:隠れていたコストの正体】 栃木の建設会社J社では、クラウド原価管理システム導入により驚愕の事実が判明しました。経理担当の佐々木さん(仮名)は「これまで『なんとなく赤字』だった案件のコスト構造が手に取るようにわかるようになりました」と語ります。

特に衝撃的だったのは、小さな追加工事の積み重ねが利益を大幅に圧迫していた事実。「月末にまとめて集計していた時は気づかなかった『コストの出血』が、リアルタイムで見えるようになって戦慄しました」

クラウド型原価管理システムにより、リアルタイムでのコスト把握と迅速な意思決定が可能になります。効果的な活用には適切なシステム選定と運用ルールの確立が重要です。

システム選定では既存会計システムとの連携性・モバイル対応・セキュリティレベルを評価します。コスト分類はWBS(Work Breakdown Structure)に基づく階層構造を採用し、プロジェクト横断での比較分析を可能にします。

日次・週次の実績入力ルールを確立し、予算と実績の乖離を早期発見します。ダッシュボード機能により管理者は全体状況を一目で把握でき、予算超過アラートにより事前対策の時間を確保できます。

【クラウド原価管理導入の不安解消】

- 「現場の人がシステムに入力してくれるか心配」:入力負担を最小化するモバイル入力のコツと動機付け方法

- 「既存の会計システムとの連携が複雑そう」:段階的連携による無理のない移行プロセス

- 「アラート機能で現場が混乱しないか」:適切な閾値設定と段階的アラートの運用方法

シミュレーション活用で予算超過を防ぐ手法

モンテカルロ・シナリオ・感度分析で予算リスクを定量的に管理

【予算予測の精度向上:不確実性との戦い】 宮城の建設会社K社では、大型プロジェクトの予算管理に頭を悩ませていました。プロジェクトマネージャーの渡辺さん(仮名)は「天候や資材価格など、コントロールできない要因が多すぎて、予算を読むのが困難でした」と当時を振り返ります。

シミュレーション技術を導入後、「不確実性を数値化できるようになったのは革命的でした。『雨が多い場合は工期が2週間延びる確率が60%』といった具体的なリスクが見えるようになり、お客様への説明も格段にしやすくなりました」

シミュレーション技術により、コストリスクを定量的に評価し、予算超過を事前に防げます。複数の分析手法を組み合わせることで、より精度の高いリスク管理が可能になります。

モンテカルロシミュレーションでは、労務費・材料費・外注費の確率分布を設定し、プロジェクト全体の予算超過確率を算出します。シナリオ分析により楽観・標準・悲観の3ケースでコスト予測を実施し、リスク対応策を検討します。

感度分析でコスト変動に最も影響する要因を特定し、重点管理項目を明確化します。これらの分析結果に基づき、適切な予備費設定と段階的なリスク対応戦略を策定できます。

【シミュレーション導入への現実的アプローチ】

- 「シミュレーションは難しそう」:Excel活用の簡易シミュレーションから始める入門プロセス

- 「過去データが不十分で精度が心配」:限られたデータでも実用的な分析を行う手法

- 「シミュレーション結果の活用方法がわからない」:具体的な意思決定への反映プロセスと管理手法

IoT・4D BIMで建設現場の生産性を2倍向上

【現場変革ストーリー:アナログからデジタルへの大転換】 岩手の建設会社L社の現場監督・田口さん(仮名)は、50歳を過ぎてからデジタル技術と向き合うことになりました。「正直、最初は『今さらITなんて』と思っていました。しかし、現場の若手から『もっと効率的な方法があります』と提案され、半信半疑で導入を決めました」

IoTセンサーと4D BIMを導入してから6ヶ月後、田口さんの現場に対する見方は一変しました。「今では現場にいなくても進捗状況がわかる。問題があれば即座にアラートが来る。おかげで家族との時間も増えました」現場の生産性は導入前の2.3倍に向上し、残業時間は40%削減されました。

建設現場の生産性向上にはデジタル技術による「見える化」が不可欠です。IoT・クラウド・4D BIM等の活用により、従来把握困難だった現場状況をリアルタイムで監視し、迅速な改善につなげられます。2024年度の建設現場におけるIoT導入により、重大災害発生率がIoT未導入現場と比較して約40%減少したというデータが報告されています。世界の建設IoT市場規模は2023年に14.8億米ドルと評価され、2024年から2032年の間に14.1%のCAGRで成長する見込みです。

本章では、工程管理の精度向上と作業効率化を実現する5つの手法を詳しく解説します。

【現場デジタル化への不安解消策】

- 「現場の職人さんがIT機器を使ってくれるか心配」:現場に受け入れられるシンプルなシステム設計と段階的導入方法

- 「機器の故障や紛失リスク」:耐久性の高い機器選定と運用管理のベストプラクティス

- 「投資効果が見えにくい」:導入効果の測定方法と投資回収期間の算定手法

出典:

- はたらく職人さん「2025年版建設業IoT実装ガイド」

- GMInsights「建設IoT市場規模、成長分析2024~2032年」

現場の属人化を解消する標準化のステップ

作業手順書・AR支援システム・ナレッジベースで誰でも同品質作業

【技能伝承の危機とデジタル解決:ベテランの知恵を後世に】 青森の建設会社M社では、棟梁の鈴木さん(仮名・65歳)の引退が現実的な問題となっていました。「鈴木さんの技術は一朝一夕には身につかない。でも、誰かが引き継がないと会社の技術レベルが下がってしまう」と社長は頭を抱えていました。

ARシステムと動画マニュアルを駆使した技能伝承プロジェクトにより、状況は劇的に改善。若手職人の山田さん(仮名・28歳)は「ARグラスを着けると、鈴木棟梁の手の動きが重なって見える。まるで鈴木さんが隣で指導してくれているみたいです」と感動を語ります。

建設現場の属人化は熟練技能者の高齢化により深刻化しています。2024年の調査では、建設技能労働者の平均年齢は47.5歳に達し、55歳以上の割合は全体の35%を超えています。作業の標準化により、誰でも同じ品質で作業できる仕組みを構築できます。

出典:BuildApp「内装BIMの課題と展望」

標準化の第1ステップは「作業手順書」の整備です。工種別・作業別に標準作業時間・必要資材・品質基準・安全注意事項を明文化します。第2ステップはデジタル化で、動画マニュアルとAR(拡張現実)技術による作業支援システムを導入します。作業員がスマートグラス等で標準手順をリアルタイム確認できます。

第3ステップは「ナレッジベース」の構築で、熟練技能者のノウハウを動画記録とポイント解説で形式知化します。定期的な標準見直しにより、実用性の向上を図ります。

【標準化推進の現実的課題への対処】

- 「ベテラン職人が『俺のやり方』にこだわる」:職人のプライドを尊重しながら標準化を進めるコミュニケーション術

- 「ARシステムは高額で現場で壊れそう」:低コストで堅牢なAR代替手段とメンテナンス方法

- 「動画撮影を嫌がる職人への対応」:撮影に協力してもらうためのインセンティブ設計と説得方法

4D BIM活用で工程遅れを防止する実践手法

【工程管理革命:見えない問題が見えるようになった瞬間】 秋田の建設会社N社では、工程遅延が慢性的な問題でした。現場所長の佐藤さん(仮名)は「工程表を見ても、どこがボトルネックになるかわからない。遅れてから慌てて対策を考える状況でした」と当時を振り返ります。

4D BIMを導入後、工程管理の概念が一変。「3次元モデル上で時間が進むのを見ていると、『ここで作業が重複する』『この工程は無駄が多い』といった問題が一目瞭然になりました。まるで未来が見えるようです」工程遅延は導入前の3分の1に減少しました。

4D BIM(3次元モデル+時間軸)により、工程計画の可視化と事前の問題発見が可能になります。従来の工程表では把握困難な空間的制約を3次元で検証できます。

活用手法の第1段階は「工程シミュレーション」です。各工事の作業範囲・必要期間・リソース配置を3次元モデル上で可視化し、工程間の干渉や資源競合を事前解決します。第2段階は「クリティカルパス分析」で、遅延リスクの高い重要工程を特定し重点管理します。第3段階は「シナリオ分析」で、天候や資材調達等の外部要因を考慮した柔軟な工程調整を可能にします。現場進捗との比較により、計画と実績の乖離を早期発見し適切な対策を講じられます。

【4D BIM導入の実践的サポート】

- 「BIMデータ作成に時間がかかりすぎる」:効率的なモデリング手法と外部リソース活用方法

- 「現場の進捗データをどう取り込むか」:IoTセンサーとの連携による自動データ更新システム

- 「複雑な工程をどうモデル化するか」:段階的詳細化による実用的モデリング手法

IoTセンサーで現場進捗をリアルタイム把握

重機・物流・人工・環境センサーで客観的データに基づく工程管理

【データが語る現場の真実:感覚から科学へ】 山形の建設会社O社の現場監督・高橋さん(仮名)は、長年の経験と勘に頼った現場管理を行っていました。「『だいたい7割くらい進んでいる』『もう少しで完成』といった感覚的な報告しかできませんでした」

IoTセンサー導入後、現場の状況が数値で把握できるように。「重機の稼働時間から作業効率がわかり、材料の搬入量から進捗率が自動計算される。お客様への報告も、具体的な数字で説明できるようになりました」現場の透明性が向上し、顧客満足度も大幅に改善しました。

IoTセンサー技術により現場データを自動収集し、進捗状況をリアルタイムで把握できます。従来の人手による確認作業を大幅に効率化し、客観的なデータに基づく管理が可能になります。世界の建設IoT市場は2030年までに297億2,000万米ドルに達すると予想され、予測期間(2022~2030年)中に14.2%のCAGRで成長しています。

出典:Straitsresearch「建設におけるIoTの市場規模、範囲、2030年までのシェア」

重機稼働センサーにより作業時間を自動記録し、材料搬入センサーで物流状況を監視します。作業員入退場管理により人工数を正確に把握し、環境センサー(温度・湿度・騒音)で作業環境の影響を分析します。

収集データは工程管理システムと連携し、自動的な進捗率算出を実現します。異常値検出アルゴリズムにより計画からの大幅な乖離を即座に警告し、現場管理者への迅速な情報提供を行います。

【IoT導入の現実的課題と解決策】

- 「センサーの設置・メンテナンスが大変そう」:設置簡単で保守性の高いセンサー選定基準とメンテナンス計画

- 「データが多すぎて分析しきれない」:重要指標に絞った効率的データ活用法

- 「通信環境の悪い現場での対応」:オフライン対応可能なシステム構成と代替通信手段

モバイル・クラウドで情報共有を加速する仕組み

日報・品質・安全情報をリアルタイム共有で意思決定を3倍高速化

【情報共有革命:バラバラだった現場情報が一つに】 福島の建設会社P社では、現場とオフィス間の情報共有が大きな課題でした。営業部の田中さん(仮名)は「お客様からの問い合わせに答えるため、現場に電話して確認し、また折り返し連絡する。この繰り返しで、お客様をお待たせすることが多々ありました」

モバイル・クラウドシステム導入後、情報共有のスピードが劇的に向上。「今では現場の写真付き報告がリアルタイムで届きます。お客様への回答も即座にできるようになり、『対応が早い』と評価いただけるようになりました」顧客からのクレームは80%減少し、満足度は大幅に向上しました。

現場とオフィス間の情報共有遅延は意思決定の遅れと問題拡大を招きます。モバイル端末とクラウドシステムの連携により、リアルタイムでの情報共有が可能になります。

実装では写真付き日報システムによる進捗可視化、品質チェック結果の即座アップロード、安全パトロール結果の自動集約を実現します。音声入力機能により作業中でも効率的な情報入力が可能です。

チャット機能とタスク管理を統合し、問題発見から解決指示・完了確認までのプロセスを一元管理します。オフライン機能により通信環境の悪い現場でも情報蓄積を継続し、通信復旧時の自動同期を行います。権限管理により適切な情報共有とセキュリティを両立できます。

【モバイル・クラウド活用の不安解消】

- 「現場の職人がスマホを使ってくれるか心配」:操作性を重視したアプリ選定と段階的教育プログラム

- 「データ通信料金が高額になりそう」:通信コストを抑える設定方法と料金プラン選択

- 「情報漏洩のリスクが心配」:建設業に適したセキュリティ設定と情報管理ルール

ボトルネック解消で現場効率を改善する5つの手法

作業・制約・フロー・カイゼン・効果測定の5段階で生産性を段階向上

【現場改善の軌跡:小さな変化が大きな成果を生む】 新潟の建設会社Q社では、現場の生産性向上に長年取り組んでいましたが、目立った成果が上がりませんでした。現場主任の斉藤さん(仮名)は「みんな一生懸命働いているのに、なぜか効率が上がらない。何が問題なのかわからない状態でした」

5つの改善手法を体系的に適用した結果、意外な発見がありました。「最大のボトルネックは、材料の搬入タイミングでした。作業員は準備万端なのに、材料待ちで手が止まる。これまで見えていなかった無駄が数値で明確になりました」改善後、現場の生産性は1.8倍に向上し、作業員の満足度も大幅に改善しました。

現場の生産性向上には、ボトルネックとなっている要因の特定と体系的な解消が不可欠です。データ分析に基づく客観的な評価により、効果的な改善策を実施できます。

表2:現場効率改善の5つの手法

| 手法 | 主な目的 | 分析対象 | 必要ツール | 実施期間 | 期待効果 |

| 作業分析 | 非効率箇所の特定 | 作業時間・待機時間 | ストップウォッチ・記録表 | 1-2週間 | 作業効率20%向上 |

| 制約理論(TOC) | ボトルネック解消 | 最も制約となる工程 | フロー図・データ分析 | 2-4週間 | 全体効率30%向上 |

| フロー分析 | プロセス最適化 | 作業の流れ・重複 | プロセスマップ | 1-3週間 | 無駄時間50%削減 |

| カイゼン活動 | 継続的改善 | 現場からの改善提案 | 提案制度・会議体 | 継続実施 | 改善提案数増加 |

| 効果測定 | 改善効果の確認 | 各種効率指標 | KPI管理システム | 月次継続 | PDCAサイクル確立 |

5つの改善手法

- 作業分析:作業時間・待機時間・資源利用率を定量的に把握し、非効率な箇所を明確化

- 制約理論(TOC)の適用:最も制約となる工程を特定し、そこに資源を集中投入して全体効率を向上

- フロー分析:無駄な作業や重複作業を特定し、プロセス全体の最適化を実現

- カイゼン活動の制度化:現場作業員からの改善提案を継続的に収集・実装する仕組みを構築

- 効果測定の実施:作業効率指標・品質指標・安全指標を設定し、改善効果を定量的に評価

PDCAサイクルによる継続的改善により、これらの手法を循環的に適用し、現場の生産性を段階的かつ持続的に向上させることができます。

【継続的改善を定着させる仕組み】

- 「改善活動が一時的で終わってしまう」:継続性を確保するインセンティブ設計と評価制度

- 「現場から改善提案が出てこない」:提案しやすい環境作りと提案の実現プロセス

- 「効果測定が複雑で継続できない」:シンプルで実用的な指標設定と測定方法

建設安全・品質管理をDXで革新する完全ガイド

【安全管理変革ストーリー:事故ゼロへの挑戦】 石川の建設会社R社では、2022年に軽微な事故が3件発生し、安全管理の見直しを迫られていました。安全管理責任者の森さん(仮名)は「『注意しましょう』『気をつけましょう』という精神論だけでは限界がある。科学的なアプローチが必要だと感じていました」

DX技術を活用した安全管理システムを導入してから2年間、R社では労働災害ゼロを継続しています。「ウェアラブルセンサーが危険を事前に警告してくれる。AIが過去の事故パターンを学習して、リスクの高い作業を特定する。安全管理が『予防』中心に変わりました」と森さんは成果を語ります。

建設プロジェクトの品質事故や安全事故は企業の信頼性と収益性に致命的な影響を与えます。DX技術を活用したリスク管理により、これらの問題を事前に防ぎ、プロジェクトの成功確率を大幅に向上できます。2025年現在、「2024年問題」による時間外労働の上限規制の影響や、「2025年の崖」とされるITシステムの老朽化・デジタル化の遅れが深刻化しており、建設業界に従事する従事者の6割以上が「2025年の崖」を認識していないという調査結果も報告されています。

本章では、安全管理・品質保証・リスク対応・法令遵守の4つの観点から具体的な実践手法を解説します。

【安全・品質向上への不安と解決策】

- 「DXシステム導入で現場が混乱しないか」:段階的導入による現場への負担軽減策

- 「高額な安全機器への投資効果に疑問」:費用対効果の算定方法と投資判断基準

- 「従来の安全管理手法との整合性」:既存の安全活動を活かしたDX化プロセス

出典:株式会社タカミヤ「建設業従事者の6割が『2025年の崖』を認識せず デジタル化への遅れが浮き彫りに」

品質保証で設計・施工ミスを根絶する仕組み

予防重視・多段階チェック・デジタル検査で品質問題の完全防止

【品質問題からの教訓:お客様の信頼を取り戻す戦い】 富山の建設会社S社は、2023年春に大きな品質問題を経験しました。完成直前に発覚した施工ミスにより、お客様への引き渡しが2ヶ月遅延。社長の山田さん(仮名)は「お客様の信頼を失い、会社の存続すら危ぶまれました。これを機に、品質保証システムを根本から見直しました」

デジタル技術を活用した品質保証システムを構築した結果、現在では品質問題ゼロを18ヶ月間継続中。「AIによる画像検査で、人の目では見落としがちな微細な不具合も発見できるようになりました。お客様からの信頼も完全に回復し、紹介案件も増えています」

品質保証システムの構築には予防重視のアプローチが不可欠です。問題発生後の対処ではなく、問題の発生自体を防ぐ仕組みを確立します。

まず「品質計画書」をISO 9001等の国際標準に基づいて策定し、各工程の品質基準・検査項目・合格基準を明確化します。多段階チェック体制では、自主検査・中間検査・最終検査の3層構造により品質問題の早期発見を図ります。

デジタル技術では画像認識AIによる外観検査の自動化、3Dスキャンによる寸法精度測定、ドローンによる高所・危険箇所の検査を実施します。不具合発生時の「是正・予防処置システム」により根本原因分析と再発防止策の確実な実行を担保します。

【品質保証システム構築の実践サポート】

- 「ISO取得は中小企業には負担が大きい」:段階的な品質管理システム構築と簡易版ISO運用

- 「デジタル検査機器は高額」:レンタル活用や協業による機器共有システム

- 「品質検査に時間がかかりすぎる」:効率的な検査手順と自動化による時間短縮

リスク管理の4段階プロセスで問題を予防

識別・評価・対応・監視の体系的プロセスでプロジェクトリスク最小化

【リスク管理成功事例:危機を未然に防いだ先見性】 福井の建設会社T社では、大型商業施設の建設プロジェクトで重大なリスクに直面しました。プロジェクトマネージャーの田村さん(仮名)は「地盤調査で想定外の軟弱地盤が発見されました。従来なら大幅な工期延長とコスト増は避けられませんでした」

しかし、事前に構築していたリスク管理システムが功を奏しました。「リスク識別段階で地盤リスクを想定し、対応策も準備していました。おかげで迅速に代替工法に切り替え、工期・予算への影響を最小限に抑えることができました」

効果的なリスク管理は「識別・評価・対応・監視」の4段階プロセスにより実現されます。各段階で適切な手法を適用することで、プロジェクトリスクを最小化できます。

表3:リスク管理4段階プロセスの詳細

| 段階 | 主な目的 | 実施内容 | 使用手法・ツール | 成果物 | 実施頻度 |

| 識別 | リスクの網羅的抽出 | 技術・スケジュール・コスト・外部環境リスクの洗い出し | チェックリスト・ブレインストーミング | リスク台帳 | プロジェクト開始時 |

| 評価 | リスクの優先順位決定 | 発生確率と影響度の定量評価 | マトリックス分析・モンテカルロ法 | リスク評価表 | 月次レビュー |

| 対応 | リスク対策の策定 | 回避・軽減・転嫁・受容戦略の選択 | 意思決定ツリー・コスト分析 | リスク対応計画書 | 評価完了後 |

| 監視 | リスクの継続追跡 | KRI設定による状況監視と対応策見直し | ダッシュボード・定期レビュー | 監視レポート | 週次・月次 |

第1段階の「リスク識別」では、過去のプロジェクトデータとチェックリストを活用し、技術・スケジュール・コスト・外部環境の各リスクを網羅的に抽出します。第2段階の「リスク評価」では発生確率と影響度のマトリックス分析により優先順位を決定し、モンテカルロシミュレーション等でプロジェクト全体への影響を数値化します。

第3段階の「リスク対応」では回避・軽減・転嫁・受容の4戦略から最適解を選択し、具体的なアクションプランを策定します。第4段階の「リスク監視」ではKRI(Key Risk Indicator)設定による継続追跡と月次レビューによる対応策見直しを実施します。

【リスク管理実装の現実的アプローチ】

- 「リスクを洗い出しても対応策が思いつかない」:業界ベストプラクティス事例集と対応策テンプレート

- 「リスク管理に時間を取られすぎる」:効率的なリスクアセスメント手法と優先度設定

- 「リスク対応費用の予算確保が困難」:経営陣を説得するリスクコスト算定と投資判断資料

建設現場の安全管理をDXで自動化する手法

ウェアラブル・画像AI・VR教育で安全違反を即座検出・予防

【安全DX導入の感動体験:技術が命を守る瞬間】 長野の建設会社U社で、ウェアラブルデバイスが作業員の命を救った出来事がありました。高所作業中の作業員・鈴木さん(仮名)が体調不良を起こしかけた瞬間、心拍センサーが異常を検知。「気分が悪くなってきた時、すぐにアラートが鳴って現場監督が駆けつけてくれました。一歩間違えば大事故になっていたかもしれません」

安全管理担当の佐藤さん(仮名)は「技術の力で作業員の安全を守れる時代になったんだと実感しました。従来の『気をつけましょう』だけでは限界があります」と語ります。

建設現場の安全管理にはIoT技術とAIを活用したリアルタイム監視システムが効果的です。人的な監視では限界のある安全管理を自動化により強化できます。

ウェアラブルデバイスによる作業員の位置情報と生体情報監視により、危険エリア侵入や体調異常を即座に検出します。画像解析AIを活用した安全パトロール自動化では、監視カメラの映像からヘルメット未着用・安全帯未使用・立入禁止区域侵入等の違反を自動検出し即座に警告します。

VR(仮想現実)技術による安全教育では、実際の事故を再現した危険体感訓練を安全に実施できます。デジタル安全日誌システムによりヒヤリハット情報を効率的に収集・分析し、事故の未然防止に活用します。

【安全DX導入の実践的な不安解消】

- 「ウェアラブルデバイスを作業員が嫌がりそう」:装着感を重視した機器選定と段階的慣らし運用

- 「VR機器は高額で現場に適さない」:低コストVR代替手段とスマートフォン活用訓練

- 「AI誤検知による現場混乱のリスク」:適切な感度調整と段階的アラート設定

契約・法令トラブルを回避する管理手法

契約精査・変更管理・法令監視・文書一元化で法的リスクを完全回避

【法務トラブル回避成功談:事前準備が企業を救った】 岐阜の建設会社V社は、大口案件で契約トラブルに巻き込まれそうになった経験があります。総務部長の加藤さん(仮名)は「契約書の曖昧な表現が原因で、追加工事の費用負担について発注者と見解が分かれました。最悪の場合、数千万円の損失を被る可能性がありました」

しかし、事前に構築していた契約管理システムにより、トラブルを回避できました。「契約精査チェックリストで事前に問題箇所を発見し、発注者と合意形成ができました。法務専門家との連携体制も整備していたので、迅速に対応できました」

契約トラブルと法令違反はプロジェクトに長期的な悪影響を与えるため、予防的な管理が重要です。適切な契約管理と法令遵守体制によりリスクを最小化できます。

契約管理では締結前の法務・技術部門による協働検討により、曖昧な表現や矛盾する条項を排除します。変更管理の徹底により、変更要求の文書化とコスト・工期・品質への影響評価を確実に実施します。

法令遵守では建築基準法・労働安全衛生法・環境法等の最新動向を継続監視し、プロジェクトへの影響を評価します。法令チェックシステムにより設計変更や工法変更時の法適合性を自動確認し、定期的な法令研修により現場管理者の知識向上を図ります。文書管理システムによる一元管理と外部法律事務所との顧問契約により、複雑な法的問題への迅速対応体制を整備します。

【法務リスク管理の現実的対応策】

- 「法律の専門知識がなく不安」:建設業に特化した法務チェックリストと相談窓口の活用

- 「外部法律事務所は費用が高い」:業界団体や商工会議所の法務相談サービス活用

- 「法令変更の情報収集が困難」:無料の法令情報配信サービスと業界誌活用法

建設業の人材育成・ナレッジ管理で競争力強化

【人材育成変革物語:危機を乗り越えた組織力向上】 山梨の建設会社W社は、ベテラン職人の大量退職により深刻な技術力低下に直面していました。社長の中島さん(仮名)は「会社の技術レベルが一気に下がり、品質クレームが続出。このままでは会社の存続が危ぶまれる状況でした」

しかし、体系的な人材育成プログラムとナレッジ管理システムの導入により、状況は劇的に改善。若手社員の成長スピードが格段に向上し、1年後には品質レベルが以前以上に向上しました。「今では若手が積極的に技術を学び、改善提案も活発になりました。会社全体の技術力が底上げされています」

建設業界の熟練技能者高齢化と若手人材不足により、従来の経験依存型管理は限界に達しています。2025年には約128万人の労働者が不足すると予想されています。組織的な知識管理と体系的な人材育成により、プロジェクト成功の再現性を高め、持続的な競争力を構築できます。

本章では、組織運営・ナレッジ管理・データ活用・リスキリングの4つの観点から実践手法を解説します。

【人材育成・知識管理への取り組み不安の解消】

- 「人材育成に時間とコストをかける余裕がない」:業務と並行して進められる効率的育成プログラム

- 「ベテランの知識をどう若手に伝えるか」:実践的な技術伝承手法とモチベーション維持策

- 「デジタル化に対応できる人材が不足」:段階的なデジタルスキル習得プログラム

出典:ANDPAD「建設業界におけるAI活用術とは?」

プロジェクト成功率を高める組織運営の実践法

RACI・横断会議・エスカレーション・可視化でトラブル未然防止

【組織運営改革の成功体験:バラバラだったチームが一つに】 静岡の建設会社X社では、部門間の連携不足により、同じプロジェクトなのに各部門がバラバラに動く状況が続いていました。取締役の田中さん(仮名)は「設計部は設計のことしか考えない、現場は現場のことしか見ない。全体最適の視点が欠けていました」

組織運営システムを導入後、チームワークが劇的に改善。「今では部門を超えた情報共有が活発になり、問題が起きても迅速に解決できます。プロジェクトの成功率も85%から95%に向上しました」

効果的な組織運営には役割と責任の明確化が不可欠です。RACI(Responsible, Accountable, Consulted, Informed)マトリックスによる責任分担の明示により、トラブルの未然防止を図ります。

組織コミュニケーションでは定期的な「部門横断会議」により、設計・積算・施工・品質管理の各部門間で情報共有し、認識ギャップを早期解消します。「エスカレーションルール」の明確化により、現場で解決困難な問題の報告経路と対応手順を標準化します。

プロジェクト管理プラットフォームによりタスク進捗・課題対応・リスク管理の状況を組織全体で可視化し、管理者の俯瞰的な状況把握と適切な判断を支援します。定期的な組織診断により、運営体制の継続的改善を図ります。

【組織運営システム構築の実践サポート】

- 「小さな組織でも複雑なシステムは必要か」:組織規模に応じたシンプルな運営手法の設計

- 「ベテラン社員が新しいルールを受け入れない」:変化への抵抗を軽減するアプローチ方法

- 「会議が増えて効率が下がりそう」:効率的な会議運営と情報共有の最適化

建設ノウハウを蓄積するナレッジ管理手法

暗黙知の形式知化・振り返り制度・動画伝承で組織知を資産化

【技術伝承の奇跡:失われかけた技術の復活】 愛媛の建設会社Y社では、伝統的な木造建築技術を持つ棟梁の急逝により、貴重な技術が失われそうになりました。専務の松本さん(仮名)は「その棟梁しかできない特殊な継手の技術があったのですが、十分に後継者に伝えられないまま亡くなってしまいました」

しかし、事前に収録していた動画マニュアルとナレッジベースにより、技術の復活に成功。若手職人の村田さん(仮名)は「動画を何度も見返して、先輩の手の動きを真似することで技術を習得できました。まるで棟梁が今も指導してくれているようです」

建設プロジェクトの成功ノウハウを組織資産として蓄積するには、「暗黙知の形式知化」が重要です。個人の経験や勘に依存した知識を、組織で共有・活用できる形に変換します。

ナレッジ管理では熟練者の経験則や判断基準を具体的な手順やチェックリストとして文書化し、「なぜその手順が必要なのか」という背景理由も併せて記録します。プロジェクト完了時の「振り返り会議」を制度化し、成功要因と改善点を体系的に整理します。失敗事例も「失敗学」の観点から分析し、再発防止に活用します。

動画マニュアルやeラーニングシステムによりベテランの技術や判断プロセスを効率的に伝承し、Q&Aデータベースにより典型的な問題と解決策を蓄積します。定期的なナレッジ更新により、常に最新で実用的な情報を維持します。

【ナレッジ管理実装の現実的課題解決】

- 「ベテランが知識の共有を嫌がる」:技術伝承へのモチベーション向上策と評価制度連動

- 「動画撮影や文書化に時間がかかる」:効率的な知識収集手法と外部リソース活用

- 「蓄積した知識が活用されない」:実用的なナレッジ検索システムと活用促進制度

データ活用を組織文化にする変革手法

データ品質向上・分析民主化・成果見える化で全社データドリブン化

【データ文化変革の物語:数字が語る新たな現実】 高知の建設会社Z社では、長年「勘と経験」に頼った経営が続いていました。社長の吉田さん(仮名)は「『だいたい順調』『まあまあうまくいっている』という曖昧な報告ばかりで、実際の収益性がわからない状況でした」

データ活用システムを導入後、経営の透明性が劇的に向上。「今では全てが数字で見えるようになりました。どのプロジェクトが利益を生み、どの作業が非効率なのか一目瞭然。データに基づいた経営判断ができるようになり、収益性が30%向上しました」

データ活用の習慣化には組織文化の変革が必要です。データ品質の向上から始まり、分析の民主化、成果の見える化まで段階的に進めることで、データドリブンな意思決定を組織に定着させられます。

まず「データ品質向上」のため、現場報告データの入力フォーマット標準化と必須項目明確化を実施します。音声入力・バーコード読み取り・センサー自動収集によりデータ入力負担を軽減します。「分析の民主化」では、専門スキル不要のBIツール(Business Intelligence)導入により、現場管理者でも簡単にデータ分析できる環境を整備します。

ダッシュボード機能により重要指標を視覚的に表示し、データに基づく意思決定を支援します。「成果の見える化」では定期的なデータ活用事例共有会を開催し、インセンティブ制度との連動によりデータ活用への動機を強化します。

【データ文化定着への実践的アプローチ】

- 「現場がデータ入力を面倒がる」:入力の簡易化と入力メリットの明確化

- 「データ分析の専門知識がない」:直感的に使えるツール選定と段階的教育プログラム

- 「データを見ても改善策が思いつかない」:分析結果の解釈支援とアクション提案機能

リスキリングで現場力を向上させる育成戦略

スキルギャップ分析・70-20-10ルール・逆メンタリングで全社DX化

【リスキリング成功ストーリー:50代現場監督のデジタル変身】 島根の建設会社AA社の現場監督・田村さん(仮名・54歳)は、「ITは若い人の仕事」と考えていました。しかし、会社のDX推進により、デジタル技術の習得が必要になりました。「最初は『今さら無理』と思っていましたが、段階的な教育プログラムのおかげで、今ではタブレットを使って効率的に現場管理できています」

特に印象的だったのは、若手からの「逆メンタリング」。「25歳の新入社員からタブレットの使い方を教わったのですが、彼らの発想力と自分の現場経験が組み合わさって、今まで以上に効果的な現場管理ができるようになりました」

建設業界のDX化対応には既存社員のスキル転換(リスキリング)が急務です。効果的な育成戦略により、デジタル技術を活用できる人材を内部で育成し、組織全体のスキルレベル向上を実現できます。

まず「スキルギャップ分析」により現在のスキルレベルと将来必要なスキルの差を定量把握します。「70-20-10ルール」を適用し、実務経験(70%)・他者からの学び(20%)・研修(10%)の組み合わせにより効果的なスキル定着を図ります。

BIM・IoT・AI等の新技術については段階的習得プログラムを設計し、基礎知識から実践応用まで体系的に学習できる環境を整備します。外部専門機関との連携により最新技術トレンドに対応した研修プログラムを継続更新し、メンタリング制度により若手のデジタルスキルをベテランが学ぶ「逆メンタリング」も実施します。習得スキルを実際のプロジェクトで活用する機会を提供し、学習効果の定着と組織全体のレベル向上を実現します。

【リスキリング推進の実践的課題解決】

- 「年配社員の学習意欲をどう高めるか」:段階的な成功体験の設計とピアサポート体制

- 「業務と学習の両立が困難」:業務時間内学習の仕組み化と効率的カリキュラム設計

- 「習得したスキルを活用する機会がない」:実践機会の創出と成果評価制度の連動

まとめ:プロジェクト成功への確実な道筋

【あなたの成功への第一歩】

ここまで読んでいただいた皆様は、もはや「工期遅延・予算超過の恐怖」から解放される準備が整いました。この記事で紹介した手法は、すべて実際の現場で検証済みの実践的ソリューションです。

明日からでも始められる具体的なアクションプランをご提案します:

【1ヶ月以内に開始すべき3つのステップ】

- 設計ミス防止の3段階チェック体制を構築(初期費用:ほぼ0円)

- 無料クラウドツールでの情報共有システム導入(月額費用:3,000円以下)

- IoTセンサー1個から始める現場見える化(初期投資:5万円以下)

【6ヶ月後の目標設定】

- 設計ミス:80%削減

- 工程遅延:60%短縮

- 現場効率:50%向上

- 顧客満足度:大幅改善

【1年後のビジョン】 あなたの会社は「デジタル技術を使いこなす建設会社」として、同業他社から一歩抜きん出た存在になっているでしょう。工期遅延や予算超過で悩む時間は過去のものとなり、より創造的で価値の高い仕事に集中できるようになります。

最後に、筆者から皆様へのメッセージをお伝えします。建設業界は「変化を恐れる業界」と言われることがありますが、実際に現場で汗を流す皆様の情熱と最新技術が組み合わさった時、その力は計り知れません。一歩ずつ、確実に、そして楽しみながら変革を進めていきましょう。

あなたのプロジェクトの成功を、心から応援しています。

関連記事のご紹介

- 📌 建設プロジェクト遅延で発生する損失とその対策

- 📌 工期遅延・予算超過はもう怖くない!建設プロジェクト成功の実践ガイド

- 📌 建設DX×生成AIの衝撃!工期短縮30%を実現した最新戦略

- 📌 なぜ新国立競技場は失敗したのか?建設プロジェクト遅延の真因と対策

FAQ

Q1. BIMやAI導入は中小企業でも本当に効果がありますか? 従業員30名程度の会社でも、月額3万円程度の投資で劇的な改善効果が期待できます。 実際に筆者が支援した中小建設会社では、BIM導入により設計ミスがゼロになり、AI積算により作業時間が半分に短縮された事例が多数あります。重要なのは規模ではなく、段階的で計画的な導入アプローチです。無料ツールから始めて徐々にシステムを拡張していけば、リスクを最小化しながら効果を実感できます。

Q2. 現場の職人や年配社員がデジタル技術を受け入れてくれるか心配です? 適切な導入手順と配慮があれば、年齢に関係なくデジタル技術を活用できるようになります。 50代の現場監督がタブレットを使いこなすようになった事例や、65歳のベテラン職人がARシステムで技術伝承を行った実績があります。重要なのは「現場の負担を減らす」という目的を明確にし、段階的な教育プログラムと十分なサポート体制を整えることです。「若手からベテランが学ぶ逆メンタリング」も効果的です。

Q3. 導入費用が高額になりそうで踏み切れません? 月額数千円から始められるクラウドサービスを活用すれば、初期投資を大幅に抑えられます。 BIMは月額1万円台、AI積算は月額数千円、IoTセンサーは1個5万円以下から導入可能です。レンタルや協業による機器共有、無料ツールの活用により、さらにコストを削減できます。投資回収期間は通常6ヶ月から1年程度で、長期的には大幅なコスト削減と収益向上が期待できます。

Q4. システム導入に失敗するリスクが心配です? パイロットプロジェクトでの検証と段階的導入により、失敗リスクを大幅に軽減できます。 まず小規模なプロジェクトで効果を確認し、問題点を洗い出してから本格導入するアプローチが成功の鍵です。既存業務との並行運用により、万が一の場合も業務継続に支障をきたしません。また、信頼できるベンダーとの長期パートナーシップにより、継続的なサポートを受けることも重要です。

Q5. どの技術から導入を始めるべきでしょうか? 設計ミス防止の3段階チェック体制から始めることをお勧めします(初期費用ほぼゼロ)。 この手法は既存の業務フローを活かしながら効果を実感しやすく、組織全体のデジタル化への理解を深められます。次に無料クラウドツールでの情報共有、その後IoTセンサーやBIM導入と段階的に進めることで、無理なく組織のデジタル化を推進できます。重要なのは一度に全てを変えようとせず、着実に成果を積み重ねることです。

Q6. セキュリティやデータ漏洩のリスクは大丈夫ですか? 建設業に適したセキュリティ対策を講じることで、リスクを適切に管理できます。 クラウドサービス選定時はセキュリティ認証(ISO27001等)の取得状況を確認し、データの暗号化や定期バックアップ機能を重視しましょう。社内でのセキュリティルール策定と定期的な教育により、人的なセキュリティリスクも軽減できます。適切な対策により、従来の紙ベース管理よりもむしろ安全性が向上します。

Q7. 効果が出るまでにどの程度の期間がかかりますか? 簡単な手法なら1ヶ月以内、本格的な効果実感には3〜6ヶ月程度が目安です。 3段階チェック体制や情報共有システムなら導入直後から効果を実感できます。BIMやAI積算などの本格的なシステムは習得期間を含めて3〜6ヶ月で大きな成果が現れ始めます。1年後には工期短縮、コスト削減、品質向上のすべてで明確な効果を実感できるでしょう。重要なのは継続的な改善と従業員のスキル向上です。

専門用語解説

BIM(Building Information Modeling):建物の設計から施工、維持管理まで、すべての情報を3次元モデル上で一元管理する技術です。従来の2D図面では発見困難な配管や構造の干渉を事前に検出でき、設計ミスを大幅に削減できます。

4D BIM:3次元のBIMモデルに時間軸(工程情報)を加えた管理手法です。工事の進行を3次元で可視化することで、工程計画の妥当性を事前に検証し、作業の重複や資源競合を防止できます。

IoT(Internet of Things):センサーやデバイスをインターネットに接続し、データを自動収集・分析する技術です。建設現場では重機の稼働状況や作業員の安全状況をリアルタイムで監視し、効率的な現場管理を実現します。

クラウドシステム:インターネット経由でソフトウェアやデータを利用するサービス形態です。初期投資を抑えて最新システムを導入でき、現場とオフィス間でのリアルタイム情報共有が可能になります。

RACI(レイシー):Responsible(実行責任者)、Accountable(説明責任者)、Consulted(相談相手)、Informed(報告先)の頭文字をとった、役割分担を明確化する手法です。プロジェクトでの意思決定を迅速化し、責任の所在を明確にします。

WBS(Work Breakdown Structure):プロジェクト全体を小さな作業単位に分解し、階層構造で整理する手法です。コスト管理や進捗管理を詳細に行えるようになり、予算超過のリスクを大幅に軽減できます。

VR(Virtual Reality):仮想現実技術を使って、実際には存在しない環境を体験できる技術です。建設現場では危険な作業の安全教育や、完成前の建物内部確認などに活用され、安全性向上と品質向上に貢献しています。

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)

製造業・建設業に精通し、20年以上のソフトウェア開発実績を持つ技術起点の経営者型コンサルタントです。現場課題の解決力に加え、生成AI・DXを駆使した戦略支援とコンテンツ創出に強みを発揮し、業界の変化を先導する先見性ある意思決定力を持っています。

専門領域・実績

- ハイブリッド型コンサルタント(AI×DX×経営×マーケティング)

- 製造業・建設業専門、ソフトウェア開発歴20年以上

- CADシステムゼロからの構築実績

- クライアント企業の赤字案件率0.5%未満を実現

- 提案受注率83%という高い成果を継続達成

主要な強み

- 生成AI活用による業務効率化支援

- BIM・IoT・クラウドシステムを活用した現場改善

- DX推進における戦略立案から実装まで一貫支援

- 技術的専門性と経営視点を融合した実践的コンサルティング

グローバル視点・発信活動

- ハーバードビジネスレビューへの寄稿実績(2回)

- btraxデザイン思考研修修了(サンフランシスコ)

- シリコンバレー視察5回以上の経験

- 最新技術トレンドと日本企業の実情を橋渡しする情報発信

現在も製造業・建設業企業の競争力強化支援を継続し、デジタル技術を活用した持続的成長の実現に取り組んでいます。ドラッカー、孫正義、出口治明などの経営思想を学び、理論と実践の両面から企業変革をサポートしています。