建築設計者の皆さん、「環境に配慮した設計をしたいが、時間とコストの制約で後回しになってしまう」という悩みを抱えていませんか。実は、設計の最初期段階から環境性能を確認し、美しさと持続可能性を同時に実現する革新的な方法があります。本記事では、製造業・建設業での豊富なDX支援経験を活かし、Formaシミュレーションを活用して設計プロセスを変革し、競争力の高い環境配慮建築を効率的に生み出す具体的な手法をお伝えします。

BIM設計の環境評価が遅れる3つの理由

従来のBIM設計プロセスでは、環境性能の評価は設計完了後の検証作業として位置づけられてきました。しかし、この後追い型のアプローチには構造的な問題があります。本章では、なぜ多くの設計現場で環境評価が後回しになってしまうのか、その根本的な理由を3つの観点から詳しく解説します。また、Autodesk Formaがこれらの課題をどのように解決するかについても触れていきます。

BIM設計で環境シミュレーションが後回しになる理由とは?

詳細モデリングに時間がかかり、環境解析時には設計変更コストが高くなってしまう構造的問題。

なぜ環境評価は常に後回しにされるのでしょうか。この問題の根本には、設計プロセスの構造的な欠陥があります。

従来のBIM設計では詳細モデリングに膨大な時間を要します。基本設計が固まった段階で環境シミュレーションを行っても、建物形状の大幅変更はコスト的に現実的ではありません。構造計算や設備設計をやり直すリスクが高すぎるからです。

また、環境解析ソフトウェアの操作は専門性が高く、建築設計者が日常使いするには技術的なハードルが存在しました。シミュレーション結果を設計改善につなげる明確な手順も確立されていません。結果として環境配慮は追加的な検証項目に留まってしまうのです。

専門知識が必要な環境解析ツールの課題

従来ツールは専門エンジニア向けで操作が複雑、建築設計者が日常使いするには敷居が高すぎる。

環境解析ツールの複雑さが、設計現場での活用を阻む大きな要因となっています。多くの設計者にとって、これらのツールは敷居が高すぎるのが現実です。

従来ツールは専門エンジニア向けに開発されており、建築設計者が気軽に使える仕様ではありませんでした。日射解析ひとつ取っても、気象データ設定から解析条件の詳細設定まで、専門知識なしには扱えません。解析に時間もかかるため、設計初期段階での複数案比較は困難でした。

この状況が環境性能よりも意匠性や構造合理性を優先させる風潮を生み出しています。結果として建築設計における環境配慮の普及が遅れる要因となっているのです。

設計フィードバックが機能しない構造的問題

解析と設計のワークフローが分離しているため、貴重な環境データが設計改善に活かされない。

環境シミュレーション結果が設計改善に活かされない理由は、解析と設計のワークフローが完全に分離していることにあります。この分離構造が貴重なデータを無駄にしているのです。

多くの場合、環境解析は外部専門コンサルタントに委託されます。設計者はレポートを受け取るだけで、知見を次の判断に活かす仕組みがありません。解析結果が出る頃には設計が固まっており、大幅変更は現実的ではないという時間的制約も存在します。

解析結果の可視化も不十分で、設計者が直感的に理解できる形での情報提供がなされていません。このような悪循環を断ち切るには、設計と解析を統合したワークフローの確立が急務となっています。

Formaシミュレーション導入で得られる5つのメリット

Autodesk Formaは、従来の環境解析ツールが抱えていた課題を根本的に解決する革新的なクラウドベースプラットフォームです。設計初期段階からリアルタイムで環境性能を評価できるFormaの導入により、設計プロセスがどのように変わるのでしょうか。本章では、実際の設計現場で確認されている5つの具体的なメリットを詳しく解説します。

設計初期段階からリアルタイム環境評価が可能になる方法

概念的な形状だけで即座に環境評価ができ、詳細BIMモデル不要でスケッチレベルから検証開始。

Formaの革新性は、建物の概念的な形状だけで即座に環境評価ができることです。従来のような詳細BIMモデルは不要で、スケッチレベルから定量的な検証が始められます。

従来手法とFormaの違いを以下の表で比較します。

表1:従来手法とFormaの環境評価手法比較

| 項目 | 従来手法 | Forma |

| 必要なモデル詳細度 | 詳細BIMモデル必須 | 概念的マッシングのみ |

| 解析実行タイミング | 設計完了後 | 設計と同時並行 |

| 操作の専門性 | 専門知識・技術必須 | 直感的操作で誰でも可能 |

| 結果取得時間 | 数時間〜数日 | 数秒でリアルタイム |

| 設計変更への対応 | コスト高・困難 | 即座に反映・低コスト |

操作は極めて直感的で、マウスドラッグによる形状変更に応じてリアルタイムで解析結果が更新されます。設計者は形状変更が炭素排出量に与える影響や、建物配置が日照条件に及ぼす効果を瞬時に把握できるでしょう。

従来は専門家に依頼していた高度な解析作業を、設計者自身が日常的に行えるようになりました。この変化により、環境性能を考慮した設計が格段に身近になり、より良い建築への道筋が開かれています。

コスト削減と設計効率化の具体的効果

設計初期での環境評価により変更コストを最小化、実施設計段階での大幅変更リスクを大幅軽減。

設計の最初期段階での環境評価により、変更コストが最も低いタイミングで最適化を図れます。実施設計段階での大幅変更リスクを大幅に軽減できるのです。

複数設計案の短時間比較により、クライアント協議でも具体的な環境効果を数値とビジュアルで示せます。迅速なプロジェクト設定で生産性が向上し、専門知識なしでも高度機能を活用できるでしょう。

設計チーム全体の効率性向上にも寄与し、環境配慮が設計制約ではなく創造性を高める要素として機能するようになります。これまでコストアップ要因と見なされがちだった環境配慮の認識が変わりつつあるのです。

専門知識不要で誰でも使える操作性の実現

複雑な設定は一切不要、基本パラメータ選択だけで高度な解析が実行され誰でも直感的に操作可能。

Formaは環境解析の専門知識を持たない建築設計者でも直感的に操作できるよう設計されています。複雑な設定は一切不要で、基本パラメータの選択だけで高度な解析が実行されます。

建物用途、構造システム、外装材、窓面積比といった馴染みのある項目を設定するだけです。解析結果は色分けされた3Dビジュアルで表示され、専門的な数値解釈スキルがなくても一目で建物の環境性能を把握できるでしょう。

この操作性により、設計チーム全メンバーが環境性能について共通理解を持ちながら設計を進められます。より協調的で効率的な設計プロセスが実現され、Arcadis専門家も「専門知識のハードルを下げる効果」を高く評価しています。

意匠性と環境性能を両立する統合設計手法

リアルタイムフィードバックにより美しいデザインと環境性能の統合最適化が可能になった画期的手法。

従来の設計では美しいデザインと環境性能が相反する要素として捉えられることが多く、どちらかの優先を迫られる状況がありました。しかし、Formaのリアルタイムフィードバック機能により、両者を統合的に最適化する新しいアプローチが可能になっています。

Formaで実現する統合最適化の具体例

- 形状微調整による日照改善:建物の形状を微調整するだけで大幅に日照条件が改善される場合を設計プロセス内で発見

- 材料選択の最適化:材料選択を変更することで炭素排出量を削減しながらコストも抑制できる組み合わせを容易に特定

- 機能性と美観の両立:環境性能を意匠設計と同時に検討することで機能性と美しさを両立した統合的な設計解を発見

- 価値認識の転換:環境配慮がコストアップ要因から付加価値を生む創造的要素として積極的に活用される認識変化

このような具体的な知見蓄積により、設計者は制約の中での最適化から多面的な価値を同時に追求する統合的なデザインアプローチへと思考を転換できるようになりました。

クライアント提案力とプロジェクト競争力の向上

具体的数値と分かりやすいビジュアルで環境効果を示し、競合他社との差別化を実現できる。

Formaを活用することで、クライアントに対してより説得力のある環境配慮提案が可能になります。従来は概念的説明に留まっていた環境効果を、具体的数値と分かりやすいビジュアルで示せるのです。

複数設計案を環境性能観点から客観的に比較できるため、最適案選定根拠が明確になり意思決定プロセスが円滑化されます。データ活用した説得力ある提案により、ステークホルダー合意形成が促進されるでしょう。

環境性能の高い計画案提示により競合他社との差別化を図れ、多くの入札やコンペで優位性を発揮できます。これらの効果により建築事務所の事業成長も促進され、持続可能な建築市場の拡大に貢献しています。

Formaで実現するカーボンニュートラル建築設計

建築業界は世界の温室効果ガス排出量の約40%を占める重要なセクターであり、カーボンニュートラル社会の実現において設計者の役割は極めて重要です。本章では、Formaの炭素排出シミュレーション機能を活用して、どのようにカーボンニュートラル建築を実現できるのか、具体的な手法と実践的なノウハウを詳しく解説します。

建築業界のCO2排出量と設計者が果たすべき責任

建築業界は世界のCO2排出量の37%を占め、設計者の判断が50年以上の建物ライフサイクルを左右。

建築業界のCO2排出量は世界規模で見ると産業別の37%という膨大な割合を占めています。特に日本では東京都の部門別排出量において建物関連が実に70%に達し、設計者の判断が環境に与える影響の大きさを物語っています。

設計者の決定は建材選択から建物形状、設備システム仕様まで、建物の50年以上にわたるライフサイクル全体の環境性能を左右します。建設段階だけでなく運用期間中のエネルギー消費による排出も含めると、その影響は計り知れません。

設計者が脱炭素を踏まえた行動をしなければ、運用時のCO2排出量削減は実現できないでしょう。このような現状を踏まえ、設計者には高い環境意識と適切なツール活用による責任ある設計判断が求められています。

FormaのEmbodied Carbon機能で実現するLCA評価

設計初期段階でライフサイクルアセスメント評価が可能、基本パラメータ設定だけで瞬時に算出。

Autodesk FormaのEmbodied Carbon Analysis機能は、設計初期段階でのライフサイクルアセスメント評価を可能にする革新的なツールです。エンボディドカーボンとは建材の製造、輸送、施工過程で発生するCO2排出量のことです。

Formaでは建物用途、構造システム、外装材、窓面積比といった基本パラメータ設定だけで、ライフサイクル内蔵炭素量がtCO2e単位で瞬時に算出されます。解析結果は色分けされた建物ビジュアルで表示され、カテゴリ別炭素強度も一目で把握できるでしょう。

この機能により材料選択の違いが建物全体の炭素排出量に与える影響を定量的に理解でき、LCAの考え方に基づいた科学的で合理的な設計判断が可能になります。

構造別炭素排出量比較で最適な材料選択を実現する方法

木造、鉄骨造、RC造の環境影響を定量比較可能、構造システム変更で即座に炭素排出量を可視化。

Formaの炭素排出シミュレーション機能では、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造といった主要構造システムごとの環境影響を定量比較できます。以下の表に主要構造材料のエンボディドエネルギー値を示します。

表2:主要構造材料のエンボディドエネルギー比較

| 構造材料 | エンボディドエネルギー | 相対比較 | 環境特性 |

| 木材 | 10.00 MJ/kg | 基準値(1.0) | 再生可能・CO2吸収効果 |

| 鉄骨 | 20.10 MJ/kg | 約2.0倍 | リサイクル可能・高強度 |

| コンクリート | 約1.00 MJ/kg | 約0.1倍 | 大量消費・セメント由来CO2 |

同一建物プランに対して構造システムを変更するだけで、即座に炭素排出量の違いを可視化できるため、環境性能観点から最適な構造選択が行えるでしょう。中層オフィスビルを鉄筋コンクリート造から鉄骨造に変更した場合の削減効果も具体的数値で確認できます。

この機能により構造選択の環境的根拠を明確にし、クライアントや関係者に対して説得力のある提案が可能になっています。地域の建材供給状況や輸送距離も考慮した現実的な炭素排出評価を実現できるのです。

ベータ版の現状と今後の機能拡張予定

現段階は建物レベルの概算評価、今後は詳細材料モデリング機能追加など機能強化を予定。

現在のForma Embodied Carbon Analysisはベータ版のため、いくつかの制約があることを理解しておく必要があります。現段階では建物レベルでの概算評価に留まり、詳細な部材レベル計算には専門ツールとの併用が必要です。

地域固有の建材データベースや施工方法の違いは完全には反映されていません。しかし設計初期段階での相対比較や大まかな傾向把握には十分な精度を持ち、設計者の環境意識向上と適切な判断支援には大きな効果を発揮しています。

今後数ヶ月間でより詳細な材料モデリング機能追加、炭素強度値選択ガイダンス強化、地域データベース充実などが予定されています。この機能を完璧な解答ツールではなく、より良い環境配慮設計を支援するツールとして適切に活用することが重要でしょう。

Forma日照シミュレーションで実現する快適な住環境設計

日照条件は居住者の健康と建物のエネルギー性能に直接影響する重要な要素です。前章でカーボンニュートラル建築の重要性を確認しましたが、環境性能のもう一つの柱である光環境についても、適切な計画が不可欠です。本章では、Formaの日照シミュレーション機能を活用して、どのように快適で省エネルギーな住環境を実現できるのか、具体的な手法を詳しく解説します。

日照が建物エネルギー性能に与える3つの重要な影響

冬季日射受熱で暖房負荷軽減、夏季日射遮蔽で冷房負荷抑制、自然採光で照明エネルギー削減を実現。

日照条件は建物の総合的な環境性能を決定する重要な要素です。研究によると人々は生活時間の90%以上を建物内で過ごしており、日光が健康、幸福、生産性に与える効果は計り知れません。

日照が建物エネルギーに与える3つの主要効果

- 冬季暖房負荷の軽減:適切に計画された南面開口部が冬の低い太陽角度からの日射を効果的に取り込み、室内の自然暖房効果を発揮

- 夏季冷房負荷の抑制:軒や庇の適切な設計により、夏の高い太陽角度からの日射を遮りながら冬の日射は確保するという季節対応を実現

- 照明エネルギーの削減:十分な自然採光により日中の人工照明の使用を最小限に抑制し、電力消費量を大幅に低減

これらの複合的効果により、日照計画は建物の環境性能向上において不可欠な要素となっており、持続可能な建築設計の基盤を形成しています。

Forma日照解析の操作手順と技術的特徴

わずか数秒で精度の高い解析結果を提供、CIE標準曇天空モデルで国際基準の評価手法を採用。

Formaの日照ポテンシャル解析は、周辺建物と環境の文脈を考慮しながらわずか数秒で精度の高い解析結果を提供します。操作手順は極めてシンプルで、Forma上で解析エリアを選択し、分析メニューから「Daylight Potential」を選択するだけです。

表3:Forma日照解析の技術仕様と評価基準

| 項目 | 仕様・基準 | 詳細説明 |

| 解析モデル | CIE標準曇天空モデル | 9月の重い曇りの日を想定した保守的評価 |

| 評価指標 | VSC(垂直スカイコンポーネント) | ファサード特定点からの空の見える割合(%) |

| 解析時間 | 数秒 | リアルタイムでの結果更新 |

| 表示方法 | 色分け3Dビジュアル | 直感的な視覚的理解を実現 |

| 国際対応 | CIE国際基準準拠 | 世界標準の日光シミュレーション手法 |

この機能ではCIE標準曇天空モデルを使用して建物表面の光条件を予測します。曇天空モデルは9月の重い曇りの日を想定した保守的な評価手法で、国際的な日光シミュレーションで広く採用されているでしょう。

解析結果は垂直スカイコンポーネントスコアとして表示され、建物ファサードの特定点からどれだけの空が見えるかをパーセンテージで表現します。色分けされた視覚的結果により、日照条件の良好なエリアから改善が必要なエリアまで直感的に判断できます。

リアルタイム比較で建物配置の最適化を図る実践方法

設計変更に対するリアルタイムフィードバック機能により、複雑な日照検討を直感的操作で効率化。

Formaの最大の優位性は設計変更に対するリアルタイムフィードバック機能にあります。建物の位置、向き、高さ、形状を変更すると即座に日照解析結果が更新されるため、設計判断の影響を瞬時に確認できるでしょう。

「建物をこの位置に移動すると隣棟への日照影響はどうなるか」「高さを変更すると自らの日照条件はどう改善するか」といった複雑な検討を直感的な操作で効率的に行えます。

VSCスコアを参考にして、設計者は窓の配置や大きさ調整に関して戦略的な決定を行い、自然光の浸透を最大化できます。複数設計案の日照性能を並行評価することも容易で、このインタラクティブな環境により設計プロセスが探索的で創造的な活動に変化しています。

都市開発プロジェクトで合意形成を加速する活用術

日照阻害問題を定量評価し視覚的資料として提示、ステークホルダーとの合意形成を効率化。

都市開発プロジェクトにおいて多様なステークホルダーとの合意形成は成功の重要な鍵となります。Formaの日照シミュレーション機能は、周辺住民が最も懸念する日照阻害問題を定量的に評価し、説得力のある視覚的資料として提示できるのです。

従来は抽象的な説明や平面図での説明に留まっていた環境影響を、具体的な数値データと色分けされた3Dモデルで明確に示すことで関係者の理解と納得を促進できるでしょう。複数計画案を透明性高く比較検討することで、最適解への合意形成プロセスが効率化されます。

行政との協議においても法規制への適合状況や環境配慮の取り組みを客観的なデータで示すことができ、審査プロセスの円滑化に大きく貢献します。開発事業者にとっては環境性能の高い計画案を差別化要素として活用し、プロジェクトの付加価値向上と市場競争力強化を図れるでしょう。

設計現場の実体験:Formaの導入効果と注意すべき課題

これまでFormaの機能面と理論的なメリットを詳しく解説してきましたが、実際の設計現場では具体的にどのような効果が得られているのでしょうか。本章では、実際にFormaを導入した設計者の生の声と体験談をもとに、導入による具体的な変化と現段階で注意すべき制約について、率直にお伝えします。

設計思考プロセスを変革する新しいワークフロー体験

設計と解析が同時並行で行え、環境性能が設計判断の重要要素として自然に組み込まれる変革。

実際にFormaを使用した設計者からは「設計しながら即座に環境性能が確認できるのは革新的な体験」という声が多く聞かれます。従来は設計完了後に外部コンサルタントに環境解析を依頼し、結果を待つという受動的なプロセスでした。このような設計と解析の分離は、筆者の建設業界での長年の支援経験でも多くの企業が直面していた課題でした。

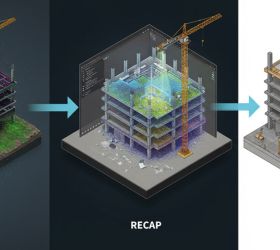

Formaにより設計と解析が同時並行で行えることで、設計思考プロセス自体が能動的に変化しています。Forma Building Designはプロジェクトリーダー、CAD、BIMアーキテクトが詳細な建物モデルをスピードと精度で作成することを可能にしているのです。

形状を変更するたびに炭素排出量や日照条件の変化を即座に確認できるため、環境性能が設計判断の重要な要素として自然に組み込まれるようになりました。Arcadis社のDazhong Yi氏は「専門知識を持たない人々にとってのハードルを下げ、より多くの人がアイデアをテストできる」と評価しています。

意匠デザインと環境性能の対立を解消する統合最適化手法

美しいデザインと環境性能の相反関係を解消、機能性と美しさを両立した統合設計解を発見。

従来の設計現場では美しいデザインと環境性能が相反する要素として捉えられることが多く、どちらかを犠牲にせざるを得ない状況が頻繁に発生していました。Formaのリアルタイムフィードバック機能により、両者を統合的に最適化する新しいアプローチが可能になっています。

建物の形状を微調整するだけで大幅に日照条件が改善される場合や、材料選択を変更することで炭素排出量を削減しながらコストも抑制できる場合などを設計プロセス内で容易に発見できるようになりました。

このような具体的な知見蓄積により、環境性能を意匠設計と同時に検討することで機能性と美しさを両立した統合的な設計解を見出せるでしょう。従来はコストアップ要因として敬遠されがちだった環境配慮が、付加価値を生む創造的要素として積極的に活用されるように認識が変化しています。

導入時に直面する技術的制約と実用上の課題

地域固有データ不足とクラウド依存が主な制約、日本の気候条件への完全適合は今後の課題。

Formaの活用において現段階では解決すべき制約も明らかになっています。これらの課題を事前に理解しておくことで、導入時のトラブルを回避し、効果的な活用が可能になります。

現段階で確認されている主要な技術的制約

- 地域データの不足:日本の気候条件や建設事情に完全に適合した解析結果を得ることが困難で、地域特有の建材や施工方法への対応が限定的

- クラウド依存の制約:インターネット接続環境に完全依存しオフライン環境での作業が不可能、大容量データ処理時の通信速度影響

- 法規制対応の限界:詳細な法規制チェックや日本特有の建築基準法への適合確認には別途専門的な検討が必要

- セキュリティ制約:企業によってはクラウド上でのプロジェクトデータ管理に制約があり導入のハードルとなる場合が存在

これらの制約を踏まえ、現時点では設計初期段階での概略検討ツールとして活用し、詳細検討は従来の専門ツールと併用することが現実的なアプローチとなるでしょう。

正式版リリースで期待される機能強化と今後の展望

地域データベース充実とBIM連携強化、AI機能向上による設計最適化提案の自動化を予定。

今後数ヶ月間で展開予定のクローズドベータプログラムを通じて、より多くの設計者からのフィードバックを収集し実用性の向上が図られる予定です。正式版への期待として、まず地域データベースの充実が最優先課題として挙げられています。

日本の気候データ、建材データベース、法規制データベースの整備により、より実用的で信頼性の高い解析結果が得られることが期待されているでしょう。既存のBIMソフトウェアとの連携強化により、詳細設計段階での継続的な環境性能管理が可能になることが予想されます。

AI機能の向上により設計者の意図を理解した最適化提案や、過去のプロジェクトデータを活用したベストプラクティスの自動提案なども実現される見込みです。筆者の生成AI活用支援の経験からも、このようなAI機能の実装は設計現場の生産性向上に大きな効果をもたらすと確信しています。オフライン機能の追加、モバイル対応の強化、多言語対応の充実などにより、より幅広い設計者が活用できる実用的な環境が整備されることが見込まれています。

Formaで実現する次世代建築設計の未来

本記事を通じて、Formaシミュレーションが建築設計の環境性能評価にもたらす革新的な変化について詳しく解説してきました。最終章では、これらの技術革新が建築業界全体にどのような影響を与え、どのような未来を切り開く可能性があるのかを総括します。また、設計者の皆様が今後Formaを活用していく上での指針についてもお伝えします。

Formaシミュレーションは建築設計における環境性能評価のアプローチを根本的に変革する可能性を秘めています。設計初期段階からリアルタイムで炭素排出量や日照条件を確認できる機能により、環境配慮が設計制約から創造的要素へと転換されているのです。

専門知識を必要とせずに直感的な操作で高度な環境解析を行える点は、より多くの設計者が持続可能な建築に取り組める環境を提供しています。一方で地域データの不足やクラウド依存などの課題も存在し、実用化には継続的な改善が必要でしょう。

建築業界のCO2排出量削減が急務となる中、Formaのような統合型シミュレーションツールの普及は業界全体の環境意識向上と実践的な脱炭素化推進において重要な役割を果たすことが期待されます。設計者にとってこれらのツールを活用することで、美しさと持続可能性を両立した建築を実現する新たな可能性が開かれているのです。

FAQ

Formaシミュレーションは初心者でも使えますか? 専門知識がなくても直感的に操作できる設計になっています。 Formaは建築設計者が日常的に扱う建物用途、構造システム、外装材などの基本パラメータを選択するだけで高度な環境解析が実行されます。解析結果も色分けされた3Dビジュアルで表示されるため、複雑な数値の解釈スキルがなくても一目で建物の環境性能を把握できます。

FormaのEmbodied Carbon機能の精度はどの程度ですか? 設計初期段階での概算評価としては十分な精度を持っています。 現在はベータ版のため建物レベルでの概算評価に留まりますが、設計初期段階での相対的な比較や大まかな傾向把握には実用的な精度があります。詳細な部材レベルでの精密計算が必要な場合は、専門的なLCAソフトウェアとの併用をお勧めします。

日本の建築基準法に対応していますか? 現段階では日本の法規制への完全対応は今後の課題となっています。 地域固有の気象データや建材データベースの不足により、日本の気候条件や建設事情に完全適合した解析は困難な場合があります。詳細な法規制チェックや建築基準法への適合確認は、別途専門的な検討が必要です。今後のアップデートで地域データベースの充実が予定されています。

Formaを使うためにインターネット接続は必須ですか? はい、クラウドベースのサービスのため常時接続が必要です。 Formaはクラウド上で動作するため、インターネット接続環境に完全に依存しており、オフライン環境での作業はできません。大容量データの処理時には通信速度が解析速度に影響することもあります。安定したネットワーク環境での利用をお勧めします。

従来のBIMソフトウェアとの連携は可能ですか? 既存のRevitなどとの連携機能が搭載されており、今後さらに強化予定です。 FormaからRevitへのデータ移行機能があり、設計初期段階での検討結果を詳細設計に活用できます。正式版では既存BIMソフトウェアとの連携がさらに強化され、詳細設計段階での継続的な環境性能管理が可能になる予定です。

Formaの導入コストはどの程度ですか? AEC Collectionサブスクリプションユーザーは追加費用なしで利用できます。 既にAutodesk AEC Collectionを契約している場合は、追加コストなしでFormaを利用できます。スタンドアロンでの契約も可能ですが、具体的な料金体系については公式サイトでの確認をお勧めします。

Formaの学習に必要な期間はどの程度ですか? 基本操作であれば数日から1週間程度で習得可能です。 直感的なインターフェースのため、BIM操作に慣れている設計者であれば短期間で基本機能を習得できます。環境解析の結果を設計判断に活かすノウハウの蓄積には多少時間がかかりますが、従来の専門ツールと比較して学習コストは大幅に軽減されています。

専門用語解説

BIM(Building Information Modeling):建物の設計から施工、維持管理まで、あらゆる情報を3Dモデルに統合管理する手法です。設計図書の整合性向上と関係者間の情報共有効率化を実現し、建設業界のデジタル化を推進する重要な技術となっています。

Embodied Carbon(エンボディドカーボン):建材の製造、輸送、施工過程で発生するCO2排出量のことです。建物の運用時排出量とは別に、建設時に既に大気中に放出される炭素量を指し、建物の総合的な環境負荷評価において重要な指標となります。

LCA(Life Cycle Assessment):製品や建物の原材料調達から廃棄まで、ライフサイクル全体を通じた環境影響を定量評価する手法です。建築分野では建物の総合的な環境性能を科学的に評価し、持続可能な設計判断を支援する重要なツールとして活用されています。

VSC(Vertical Sky Component):建物ファサードの特定点からどれだけの空が見えるかをパーセンテージで表現する日照評価指標です。日本語では垂直スカイコンポーネントと呼ばれ、建物の日照条件や自然採光性能を客観的に評価するために使用されます。

マッシング(Massing):建物の詳細な設計に入る前に、基本的な形状や配置を検討するための概念的な立体モデルです。設計初期段階で建物のボリュームや周辺環境との関係を把握し、基本的な設計方針を決定するために使用されます。

カーボンニュートラル:温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質的な排出量をゼロにする概念です。建築分野では建物の運用時だけでなく建設時の排出も含めた総合的な脱炭素化が求められており、設計段階からの取り組みが重要となっています。

クラウドベースプラットフォーム:インターネット上のサーバーで動作し、ウェブブラウザからアクセスして利用するソフトウェアサービスです。ローカルへのインストールが不要で、どこからでもアクセスでき、常に最新機能を利用できるメリットがあります。

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)

製造業・建設業に精通し、20年以上のソフトウェア開発実績を持つ技術起点の経営者型コンサルタントです。ハイブリッド型コンサルタントとして、AI・DX・経営・マーケティングを組み合わせた総合的な支援を提供しています。

建設業界では特にCADシステムの構築支援において豊富な実績を持ち、赤字案件率0.5%未満という驚異的な成功率を実現してきました。現場課題の解決力に加え、生成AI・DXを駆使した戦略支援とコンテンツ創出に強みを発揮し、提案受注率83%を誇る実行力で多くの企業の変革を支援しています。

主な実績・専門領域

- ソフトウェア開発歴20年以上、CADゼロからの構築支援

- 製造業・建設業のDX推進、業務改善コンサルティング

- 生成AI活用支援、コンテンツ制作戦略

- ハーバードビジネスレビューへの寄稿(2回)

- シリコンバレー視察5回以上、btraxデザイン思考研修修了

先見性ある意思決定と迅速な行動力で業界の変化を先導し、グローバル視点を兼ね備えた実践的なアドバイスを提供しています。ドラッカー、孫正義、出口治明などの経営思想を学び続け、理論と実践を結びつけた支援スタイルが特徴です。