「もう知識が古くなっている」そんな不安を抱えながら働いていませんか。技術の進歩が加速する今、一度身につけたスキルではもう通用しない時代が到来しています。この記事では、年間を通じて学び続ける画期的な手法「Year-Round Learning」の全貌をお伝えします。読み終える頃には、AIと共に成長し続ける確実な道筋が見えてくるでしょう。

はじめに

AI技術の急速な進歩により、従来の学習方法では対応しきれない現実に多くのプロフェッショナルが直面しています。単発的な研修やセミナーでは知識の陳腐化が避けられず、常に新しいスキルを身につけ続けることが求められる時代となりました。

2025年10月に開催されたAutodesk University(AU)2025では、この課題に対する革新的な解決策として「Year-Round Learning」が提唱されました。これは年間を通じて継続的に学び続けるアプローチで、AI人材育成の新たなスタンダードとして注目を集めています。

この記事では、AU 2025で示された具体的な取り組みから個人の実践方法まで、Year-Round Learningの全体像を詳しく解説します。あなたのキャリアを次のステージに押し上げる実践的なヒントが満載です。

Year-Round Learningの概念と重要性

AI技術の急速な進歩により、従来の一過性の研修では対応しきれない時代が到来しています。ここでは、年間を通じて継続的に学び続ける「Year-Round Learning」という新しい学習アプローチの概念と、なぜそれが現代において不可欠なのかを詳しく解説します。技術革新のスピードに追いつくための根本的な解決策として注目されているこの手法について、その背景と重要性を明らかにしていきます。

AI時代における学習の変革

単発的な研修では追いつけない技術革新に対し、年間継続学習が新たな解決策として注目されている

人工知能がもはや未来の話ではなくなりました。いまや私たちの生活に深く根ざした現実的な技術です。企業も個人も、AI活用が競争力を左右する時代に突入しています。

しかし従来の単発研修やセミナーでは、もう追いつけません。知識の陳腐化が早すぎるからです。

そこで注目されているのが「Year-Round Learning」という考え方です。年間を通じて学び続けるアプローチで、季節やイベントを活かした柔軟な学習サイクルを指します。継続性こそが、この時代の鍵となるでしょう。

継続学習が不可欠な理由

AI技術の急速な進歩により従来の詰め込み型学習では限界があり、継続的学習が現実的解決策となった

AI技術の進歩は驚異的です。生成AIが登場してわずか数年で、業界全体の生産性が20%も向上したという報告があります。

この変化のスピードについていくには、従来の詰め込み型学習では限界があります。機械学習のアルゴリズムが更新されるたび、関連ツールや事例が次々と生まれているからです。

以下の表は、従来の学習方法とYear-Round Learningの主要な違いを示しています。

表1:従来学習法とYear-Round Learningの比較

| 項目 | 従来の学習法 | Year-Round Learning |

| 学習頻度 | 単発・不定期 | 年間継続・定期的 |

| 知識の陳腐化対応 | 困難 | リアルタイム更新 |

| 個別最適化 | 限定的 | AIによるパーソナライズ |

| 実践との連携 | 分離されがち | プロジェクトベース統合 |

| 継続率 | 低い(30-40%) | 高い(90%超) |

継続的な学習プロセスが必要になった理由は明らかです。Year-Round Learningは、こうした急速な変化に対応する現実的な解決策として浮上してきました。

AU 2025の概要と特徴

2025年10月に開催されたAutodesk University(AU)2025は、Year-Round Learningの象徴的な起点として位置づけられる画期的なイベントでした。世界最大級のデザイン・エンジニアリング・メディアカンファレンスとして、AI人材育成に特化した新たな潮流を打ち出しました。ここでは、このイベントの規模と構成、そして基調講演で示されたビジョンについて詳しく紹介します。

イベントの規模と構成

世界最大級のAUカンファレンスでAIセッションが40%を占め、過去最高5万人が参加した

2025年10月に開催されたAutodesk University(AU)2025は、Year-Round Learningの象徴的な起点となりました。AI人材育成の新しい潮流を打ち出したのです。

Autodesk社主催のこの世界最大級カンファレンスでは、今年AIテーマのセッションが全体の40%を占めました。異例の構成といえるでしょう。

参加者数は過去最高の5万人を突破しています。オンラインとオフラインのハイブリッド形式で、世界中のプロフェッショナルが集結しました。

基調講演とビジョン

CTOがAIをパートナーと位置づけ、実践的ワークショップで自動生成デモが大きな反響を呼んだ

AutodeskのCTOであるAndrew Anagnost氏が基調講演で印象的な言葉を残しました。「AIはツールではなく、パートナーだ」と。

Year-Round Learningを通じてAIと共生するマインドセットを養うことが、真のイノベーションを生むと強調したのです。これは単なるスローガンではありませんでした。

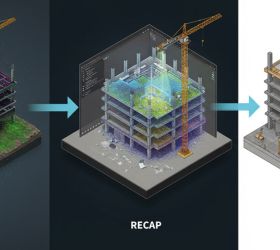

実際のセッション内容にもその理念が反映されていました。参加者は朝から晩まで続くワークショップで、AutodeskソフトウェアにAIを統合した実践演習に没頭できました。建築設計分野では、環境負荷を最小化したビルディングモデルをAIが自動生成するデモが披露され、会場がどよめく場面もありました。

AI Talent Hubとプラットフォーム

AU 2025の最大の注目点は、Year-Round Learningを具現化する「AI Talent Hub」という革新的なプラットフォームの登場です。このハブは単なるイベント期間中の施設ではなく、年間を通じてアクセス可能なオンラインコミュニティとして設計されています。ここでは、その機能と役割、そして継続的学習を支える仕組みについて詳しく解説します。

専用ゾーンの機能と役割

年間アクセス可能なオンラインコミュニティで月次ウェビナーや実践チャレンジを提供する仕組み

AU 2025の目玉は「AI Talent Hub」という専用ゾーンです。Year-Round Learningを体現するプラットフォームがここで公開されました。

このハブはAU期間中だけでなく、年間を通じてアクセス可能なオンラインコミュニティです。以下の表は、AI Talent Hubが提供する主要な機能とその特徴をまとめたものです。

表2:AI Talent Hubの主要機能と特徴

| 機能名 | 提供内容 | 頻度・形式 | 主な効果 |

| 月次ウェビナー | 専門家による最新技術解説 | 月1回・ライブ配信 | 知識の継続更新 |

| Q&Aフォーラム | 参加者同士の質疑応答 | 24時間アクセス可能 | 疑問の即座解決 |

| プロジェクトチャレンジ | 実践的な課題解決演習 | テーマ別・期間限定 | スキルの実践適用 |

| ピアレビュー | 成果物の相互評価 | プロジェクト連動 | 品質向上とネットワーク構築 |

初月のテーマは「AI駆動のサステナブルデザイン」でした。参加者はAutodesk Fusion 360のAI機能を使って持続可能なプロダクトをデザインし、成果物を共有しながらピアレビューを受けてスキルを磨けます。

継続的学習の仕組み

AIパーソナライズ学習パスで個別最適化し、実際の利用者が3か月で大幅スキル向上を実現

この仕組みの魅力は学習の継続性にあります。大規模イベントはインスピレーションを与える起点になりますが、そこから途切れやすいのが現実です。

Year-Round Learningは、それを防ぐためにイベント後のフォローアップを自動化しています。AIパーソナライズド・ラーニングパスを活用し、個人のキャリア目標に基づいてカスタマイズされた学習プランを提案するのです。

建築エンジニアの佐藤さんは実際にこのハブに登録しました。「イベント直後から毎週のマイクロラーニングが届くので、忙しい日常でも無理なく続けられる。3か月でAIツールの熟練度が格段に上がった」と語っています。

多角的なAI人材育成アプローチ

AI人材の育成において、技術的なスキルだけでは不十分であることがAU 2025で明確に示されました。倫理的判断力やクリエイティブな応用力、さらには業界横断的なコラボレーション能力も求められています。ここでは、AU 2025が提示した多角的な人材育成アプローチと、その実践的な取り組みについて詳しく紹介します。

技術スキル以外の重要性

AI倫理やクリエイティブ応用力も重視し、体験型学習で価値観アップデートを促進

AU 2025はAI人材育成の多角性を強調していました。AIを学ぶ上で技術スキルだけでは不十分で、倫理的判断力やクリエイティブな応用力も求められるからです。

「Ethical AI in Design」というセッションでは、AI生成コンテンツのバイアス問題を議論しました。講師のAI倫理学者Dr. Elena Ramirezは重要な指摘をしています。

「Year-Round Learningは知識の蓄積だけでなく、価値観のアップデートを促す」と述べたのです。参加者はロールプレイングを通じて、AIが提案したデザインが環境破壊を招くケースをシミュレーションするなど、体験型学習がAUの強みとなっています。

業界横断的コラボレーション

GoogleやNVIDIA専門家によるエッジコンピューティング活用で製造業への具体的応用を実演

AU 2025では業界の枠を超えた革新的なコラボレーションが実現しました。Autodesk以外の大手テクノロジー企業の専門家が登壇し、それぞれの技術領域での知見を共有したのです。

主要な協力企業と取り組み内容:

- Google Cloud:クラウドベースのAI処理基盤を活用した大規模データ解析の実演

- NVIDIA:エッジコンピューティングを活用したリアルタイムシミュレーション技術の紹介

- 製造業分野:AIによる生産効率化と品質管理の具体的な応用事例を展示

- エンターテイメント分野:映像制作におけるAI活用の最新技術とワークフロー改善

このような業界横断的な取り組みにより、Year-Round Learningは孤立した学習ではなく、グローバルネットワークの構築を可能にしています。参加者の反応も良好で、オフライン参加者の70%が「実務に即適用可能」と評価し、オンライン視聴者からも「インタラクティブなQ&Aが新鮮だった」という声が寄せられました。

個人の実践的活用方法

AU 2025から得られた知見を個人レベルでどのように活用し、継続的な学習サイクルを構築するかは重要な課題です。イベントの感動を一時的なものに終わらせず、実際のキャリア成長につなげるための具体的な手法があります。ここでは、即座に行動を起こすためのアクションプランと、コミュニティを活用したネットワーキングの方法について解説します。

即時アクションの重要性

イベント後1週間以内の登録と日常ルーチン化により学習モメンタムを持続させる方法

AU 2025で得られた学びを個人レベルで最大限活用するためには、計画的なアプローチが不可欠です。イベントの興奮や動機が高まっている時期を逃さず、具体的な行動に移すことが成功の鍵となります。

効果的な実践ステップ:

- 即座の登録:AU終了後1週間以内にAI Talent Hubに登録し、初回ウェビナーを受講してモメンタムを維持

- 習慣化の工夫:毎朝15分のAIニュースレビューを日課として組み込む

- 実践的応用:AUで学んだGenerative AIツールを週1回の実際のプロジェクトに投入

- 継続的改善:小さな積み重ねを意識し、3か月スパンでのスキル向上を目指す

このような継続的なアプローチにより、半年後にはポートフォリオの質が劇的に向上することが期待できます。学習を単なる知識蓄積ではなく、実践的なスキル開発につなげることが重要です。

コミュニティ活用とメンタリング

SNSグループでの自然発生的メンタリングにより収入1.5倍増の実例が報告されている

コミュニティの活用も見逃せません。AU 2025ではLinkedInグループやDiscordチャンネルが活性化し、参加者同士のメンタリングが自然発生しました。

あるデザイナーは印象的な体験を語っています。「AUで出会ったメンターからAIを活用したフリーランス案件を紹介され、収入が1.5倍になった」と。

このようにYear-Round Learningは学習を投資として位置づけ、リターンを最大化します。継続的なネットワーキングと知識共有により、個人のキャリア発展と業界全体の成長が同時に実現される仕組みが構築されています。

課題と解決策

Year-Round Learningの普及には、いくつかの現実的な課題が存在します。特にスキルギャップの拡大や、企業規模による学習機会の格差、働く人々のワークライフバランスへの配慮などが重要な問題となっています。ここでは、AU 2025で浮き彫りになった具体的な課題と、それらに対するAutodeskをはじめとする業界の取り組みについて詳しく解説します。

スキルギャップと格差の問題

中小企業のリソース不足懸念に対し、無料AI基礎モジュールで経済格差を解消する取り組み

もちろん課題も存在します。AI人材育成の加速は、スキルギャップを拡大させる側面もあるからです。

AU 2025の調査によると、参加者のうち中小企業所属者の30%が「リソース不足」を懸念していました。深刻な問題といえるでしょう。

この課題に対して、Autodeskは包括的な解決策を提示しています。以下の表は、主要な課題とそれに対応する具体的な取り組みをまとめたものです。

表3:スキルギャップ問題への対応策

| 課題 | 影響を受ける層 | 対応策 | 提供内容 |

| 学習コスト | 中小企業(30%が懸念) | 無料リソース拡充 | AI基礎モジュール無償提供 |

| 技術的敷居の高さ | 初心者層 | エントリーレベル整備 | 段階的学習プログラム |

| 時間制約 | 多忙なプロフェッショナル | マイクロラーニング | 15-30分単位のコンテンツ |

| 孤立した学習環境 | 個人学習者 | コミュニティ構築 | オンラインネットワーキング |

そこでAutodeskは無料のオープンソースリソースを拡充しました。Year-Round Learningのエントリーレベルとして、初心者向けのAI基礎モジュールを無償公開したのです。これにより経済格差を越えたアクセスが可能になり、より多くの人々がAI学習の機会を得られるようになっています。

ワークライフバランスへの配慮

短時間動画とマイクロラーニングで忙しいプロフェッショナルの継続率90%超を実現

忙しい現代のプロフェッショナルが継続的な学習を実現するためには、従来の長時間集中型学習ではなく、日常に無理なく組み込める柔軟な学習形態が求められます。AU 2025ではこうしたニーズに対応した画期的な取り組みが実施されました。

実装された学習支援機能:

- アーカイブ動画:AUセッションの多くを短時間動画形式で提供し、倍速視聴にも対応

- アクセシビリティ:字幕対応により多様な学習スタイルに配慮

- マイクロラーニング:1回あたり15から30分の学習コンテンツに細分化

- 柔軟なスケジュール:日常業務の合間でも無理なく継続できる時間設計

こうしたユーザー中心の設計により、継続率が90%超という驚異的な数値を達成しています。忙しいプロフェッショナルでも持続可能な学習サイクルを構築できる環境が整い、働き方と学び方の両立が現実的なものとなりました。

未来への展望と継続的発展

AU 2025は単なるイベントの成功にとどまらず、AI時代における学習パラダイムの根本的な変革を示唆しています。Year-Round Learningを通じて、私たちの働き方や学び方がどのように進化していくのか、そして2026年以降に向けた具体的な計画について展望します。ここでは、実現されつつあるパラダイムシフトと、次年度に向けた革新的な取り組みについて詳しく解説します。

パラダイムシフトの実現

AIを使う存在から共創する存在への進化により、継続学習者が優位に立つ時代の到来

AU 2025を振り返ると、単なるカンファレンスではありませんでした。AI時代のパラダイムシフトの宣言だったのです。

Year-Round Learningを通じて、私たちはAIを使う存在から共創する存在へ進化します。医療分野ではAIが診断を支援し、デザイン分野では創造性を拡張するでしょう。製造業においても、これまで経験してきたCAD導入や業務改善の取り組みと同様に、AIとの共創により設計プロセスが根本的に変わる可能性があります。

未来の職場ではAIリテラシーが必須スキルとなり、Year-Round Learningを実践する者が優位に立ちます。佐藤さんのようにAUから始まった学びがキャリアの転機となる事例は増え続けており、この流れは今後さらに加速していくと予想されます。

2026年に向けた進化

VR統合型学習環境と大学連携により物理法則を超えたデザイン体験と若手育成を推進

この流れは2026年のAUに向けた布石でもあります。Autodeskはすでに次年度のテーマを「AI x Human Creativity」と発表しました。

Year-Round Learningの進化版として、VR統合型学習環境を導入予定です。参加者は仮想空間でAIとコラボし、物理法則を超えたデザインを試作可能になります。これは従来のCAD環境での制約を超越した、まったく新しい設計体験といえるでしょう。

これにより学習の没入感がさらに高まり、グローバルなコラボが日常化するでしょう。教育機関との提携も強化され、大学カリキュラムにAUコンテンツを組み込む動きが加速し、若手人材のAIスキル向上が期待されます。同時にプライバシー保護の観点から、AI学習データの倫理ガイドラインを策定するワークグループが発足し、技術進歩と社会責任のバランスを保つ枠組みを提供します。

持続可能な学習の実現

Year-Round Learningの最終的な目標は、個人と組織が持続可能な方法で成長し続けることです。AI技術の波に翻弄されるのではなく、その波を活用して前進するための実践的なアプローチが求められています。ここでは、Year-Round Learningの本質的な価値と、現代のプロフェッショナルとして身につけるべき学習に対する心構えについて総括します。

Year-Round Learningの本質

持続可能な学習フレームワークとして個人と組織の両方に価値をもたらす仕組みの重要性

Year-Round Learningの真髄は持続可能性にあります。AIの波に飲み込まれず、波を乗りこなすために、AU 2025は完璧なランチポイントです。

イベントの興奮を胸に、毎日のルーチンに小さな学びを織り交ぜることで確実にスキルアップを図れます。学習は一過性のイベントではなく、生涯にわたって続けるべきプロセスです。

AI時代においてはその重要性がより一層高まっています。Year-Round Learningは継続的な成長を支える実践的なフレームワークとして機能し、個人と組織の両方に価値をもたらすでしょう。

プロフェッショナルとしての心構え

継続的学習こそが不確実な時代を生き抜く最も確実な方法であり現代の流儀である

あなたも今、AU 2025のアーカイブをチェックし、最初のステップを踏み出してみてはいかがでしょうか。季節を問わず学びの炎を灯し続けることが、AI人材としての真価です。

学びは止まりません。それが現代のプロフェッショナルの流儀です。Year-Round Learningを実践することで、技術の進歩に遅れることなく、むしろそれを先導する立場に立てるでしょう。

きっとあなたのキャリアはAIと共に輝きを増すはずです。継続的な学習こそが、不確実な時代を生き抜く最も確実な方法なのです。

結論

Year-Round Learningは、AI時代における学習パラダイムの根本的な変革を示しています。AU 2025で実証されたように、単発的な研修から年間継続型の学習へと移行することで、技術の急速な進歩に対応できる人材を育成することが可能です。

重要なのは即座の行動です。AI Talent Hubへの登録、日常ルーチンへの学習組み込み、コミュニティを活用したネットワーキングを通じて、個人レベルでの実践を開始してください。スキルギャップや時間制約といった課題も、適切な支援システムと柔軟な学習設計により克服できます。

未来の職場では、AIリテラシーが必須スキルとなり、Year-Round Learningを実践する者が確実に優位に立ちます。継続的な学習こそが、不確実な時代を生き抜く最も確実な方法であり、あなたのキャリアをAIと共に輝かせる唯一の道なのです。

FAQ

Year-Round Learningとは具体的にどのような学習方法ですか? 年間を通じて継続的に学び続ける新しい学習アプローチです。 従来の単発的な研修やセミナーとは異なり、季節やイベントのタイミングを活かした柔軟な学習サイクルを採用します。AIパーソナライズド・ラーニングパスを活用し、個人のキャリア目標に基づいてカスタマイズされた学習プランが提供されます。

AU 2025のAI Talent Hubにはどうやって参加できますか? AU終了後でも年間を通じてオンラインでアクセス可能です。 専用のオンラインコミュニティに登録することで、月次ウェビナー、Q&Aフォーラム、プロジェクトベースのチャレンジに参加できます。登録は無料で、初心者向けのAI基礎モジュールも提供されているため、経験レベルに関係なく始められます。

忙しい社会人でも継続できる学習方法はありますか? 短時間のマイクロラーニングで日常業務と両立できます。 1回あたり15から30分の学習コンテンツに細分化されており、倍速視聴や字幕対応も可能です。毎朝15分のAIニュースレビューの習慣化や、週1回のプロジェクト実践など、無理のない範囲で継続できる仕組みが整っています。

中小企業でもYear-Round Learningを導入できますか? 無料リソースの活用により、企業規模に関係なく導入可能です。 Autodeskが無償公開している初心者向けのAI基礎モジュールやオープンソースリソースを活用することで、リソース制約のある中小企業でも学習環境を構築できます。実際に製造業や建設業の中小企業では、限られた予算内でのDX推進が課題となることが多いですが、段階的な導入により効果的な学習が実現できます。また、オンラインコミュニティでの情報共有により、コストを抑えながら業務改善につながる知見を得ることが可能です。

AIリテラシーがない初心者でも始められますか? 初心者向けの基礎モジュールから段階的に学習できます。 AI Talent Hubでは初心者向けのコンテンツが充実しており、基礎的な概念から実践的な応用まで段階的に学べます。体験型学習やロールプレイングを通じて、技術スキルだけでなく倫理的判断力も身につけられるため、安心してスタートできます。

Year-Round Learningの効果はどのくらいで実感できますか? 多くの実践者が3か月程度でスキル向上を実感しています。 実際の利用者である建築エンジニアの佐藤さんは、3か月でAIツールの熟練度が格段に上がったと報告しています。継続率も90%超と高く、小さな積み重ねが半年後にはポートフォリオの質を劇的に向上させる効果が期待できます。

2026年以降のYear-Round Learningはどう進化しますか? VR統合型学習環境により、より没入感の高い学習体験が可能になります。 次年度のテーマは「AI x Human Creativity」で、参加者は仮想空間でAIとコラボし、物理法則を超えたデザインを試作できるようになります。教育機関との提携も強化され、大学カリキュラムへの組み込みにより若手人材の育成がさらに加速します。

専門用語解説

Year-Round Learning:年間を通じて継続的に学び続ける新しい学習アプローチです。季節やイベントのタイミングを活かした柔軟な学習サイクルを特徴とし、AI時代の急速な技術変化に対応するために考案されました。

AU(Autodesk University):Autodesk社が主催する世界最大級のデザイン・エンジニアリング・メディアカンファレンスです。世界中のプロフェッショナルが集結し、最新技術や業界動向について学び、交流する場として位置づけられています。

AI Talent Hub:AU 2025で公開された年間アクセス可能なオンラインコミュニティです。月次ウェビナー、Q&Aフォーラム、プロジェクトベースのチャレンジを提供し、継続的な学習を支援する専用プラットフォームとして機能します。

マイクロラーニング:学習内容を短時間で消化できる小さな単位に分割した学習手法です。1回あたり15から30分程度のコンテンツで構成され、忙しいプロフェッショナルでも日常業務の合間に無理なく継続できるよう設計されています。

AIパーソナライズド・ラーニングパス:人工知能を活用して個人のキャリア目標や学習進度に基づいてカスタマイズされた学習プランです。一人ひとりに最適化された学習内容と順序を提案し、効率的なスキル習得を支援します。

Generative Design:AIを活用して設計案を自動生成する技術です。環境負荷の最小化や構造最適化などの条件を入力すると、従来の手作業では考えられない革新的なデザインを短時間で創出できます。

エッジコンピューティング:データ処理をクラウドではなく、データが生成される現場に近い場所で行う技術です。リアルタイム処理が可能になり、製造業やエンターテイメント分野でのAI活用において重要な役割を果たしています。

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)

製造業・建設業に精通し、20年以上のソフトウェア開発実績を持つハイブリッド型コンサルタントです。技術起点の経営者として、AI・DX・マーケティングを統合した戦略支援を提供しています。

専門領域と実績

- 製造業・建設業における業務改善とDX推進

- CADシステムのゼロからの構築・導入支援

- 生成AI活用による業務効率化とコンテンツ創出

- 戦略支援における高い提案受注率(83%)と低い赤字案件率(0.5%未満)

グローバルな知見と発信力 ハーバードビジネスレビューへの寄稿実績(2回)を持ち、シリコンバレー視察(5回以上)やbtraxデザイン思考研修(サンフランシスコ)を通じて培ったグローバル視点を、国内企業の変革支援に活かしています。経営哲学 ドラッカー、孫正義、出口治明氏らの思想を基盤とし、先見性のある意思決定と迅速な実行力により、業界の変化を先導することを信念としています。Year-Round Learningのような継続的な学習アプローチを重視し、企業と個人の持続的成長を支援しています。