建設現場で「測量だけで工期が1ヶ月も遅れた」という経験はありませんか?手作業による測量と図面作成の非効率さに悩む建設・土木関係者の方に朗報です。LiDAR点群技術とAutodesk ReCapやRevitを組み合わせることで、従来数週間かかっていた現況把握から3Dモデル化までの作業を、わずか数時間で完了できるようになりました。この記事では、製造業・建設業の現場課題解決に20年以上携わってきた経験を基に、劇的な効率化を実現する具体的な手順と注意点を分かりやすく解説します。

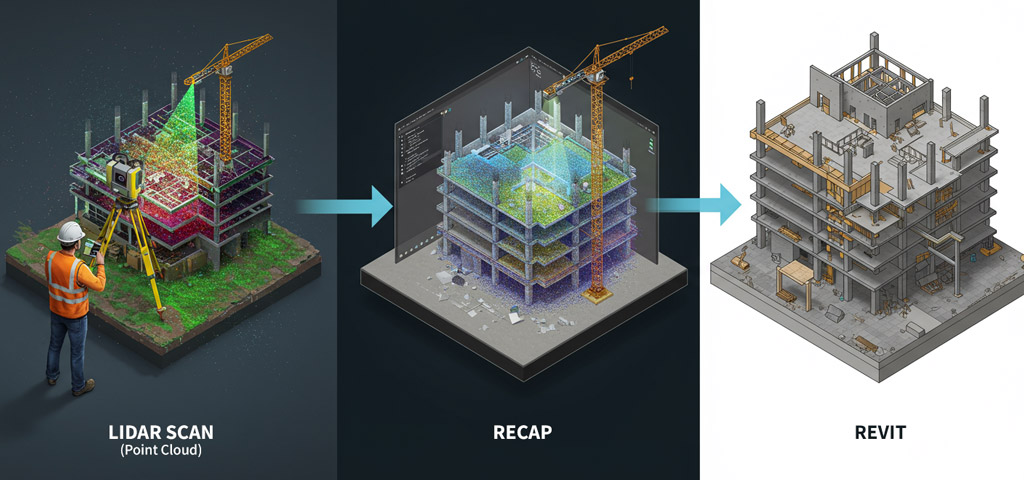

LiDAR点群技術とは?建設DXを支える革新的測量手法の基本

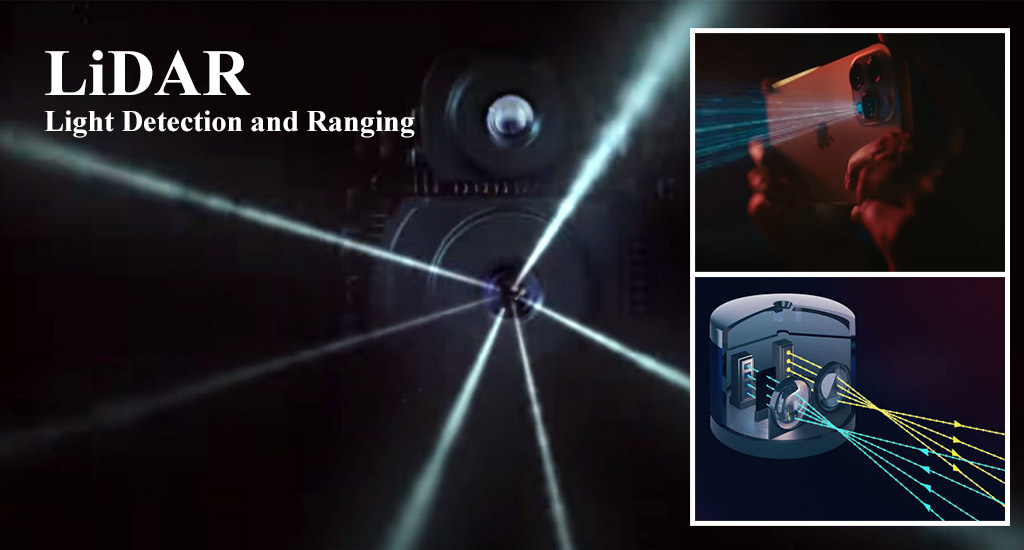

現代の建設業界において、LiDAR(Light Detection and Ranging)点群技術は測量の概念を根本から変える革新的な手法として注目されています。従来の手作業による測量から、レーザー光を使った高精度な3次元データ取得へと進化することで、工期短縮とコスト削減を実現する建設DXの要となっています。

LiDAR技術の仕組みとは?レーザー光で実現するミリ単位の高精度測量

レーザー光の時間差計算により、従来測量では不可能だった三次元空間の高精度計測を実現

LiDAR(Light Detection and Ranging)は、レーザーパルスを照射し、反射してくる信号の時間差を計算することで対象物までの距離を正確に測定する技術です。この技術により、地表、建築物、樹木などの形状をミリ単位の精度で捉えることができ、従来の測量方法では不可能だった緻密なデータ取得を実現します。

特筆すべきは、一度のレーザー発射で複数回の反射(マルチプルリターン)を捉える能力です。例えば、樹木の上層部、中層部、そして地面まで、垂直方向の詳細な情報を同時に取得できるため、現況把握の精度が飛躍的に向上します。

LiDAR点群データの特徴とは?膨大な3次元座標情報の活用方法

数千万〜数億点の3次元座標データから、プロジェクト要件に応じた最適化が成功の鍵

LiDAR技術で得られる点群データは、一つひとつの点に三次元座標(X、Y、Z)が記録されており、色情報や反射強度も付与可能です。一度のスキャンで数千万〜数億点という膨大なデータが生成されるため、地形や構造物の形状を極めて詳細に再現できます。

表1:点群データの基本構造と特徴

| 項目 | 内容 | 備考 |

| 基本座標情報 | X、Y、Z(三次元座標) | 必須データ |

| 付加情報 | 色情報、反射強度 | オプション |

| データ量 | 数千万〜数億点 | プロジェクト規模による |

| データサイズ | 数GB〜数十GB | 処理性能に影響 |

| 精度 | ミリ〜センチメートル単位 | 測量手法により変動 |

| 最適化手法 | ノイズ除去、ダウンサンプリング | 処理効率化のため必須 |

ただし、データ量の多さは処理負荷の増大を意味するため、プロジェクトの要件に応じたノイズ除去やダウンサンプリングが重要になります。適切なデータ最適化により、設計に必要な精度を保ちながら作業効率を向上させることが可能です。

LiDAR測量の種類と選び方は?プロジェクトに最適な手法の選択基準

航空・地上・MMS・ドローンの4手法から、測量範囲・精度・コストで最適解を選択

LiDAR測量技術の進歩により、プロジェクトの規模や条件に応じて最適な手法を選択できるようになりました。建設DXの推進において、適切な測量手法の選択は効率性とコスト最適化の両面で重要な意思決定となります。

主要なLiDAR測量手法の特徴:

- 航空レーザー測量:広範囲のデータを一度に効率的に取得可能、大規模プロジェクトに最適

- 地上レーザー測量:狭いエリアでの高精度スキャンに特化、詳細な現況把握が必要な場合に有効

- モバイルマッピングシステム(MMS):車両移動による連続測量で道路・インフラ調査に適している

- ドローン搭載LiDAR:アクセス困難な場所での柔軟な測量、中規模プロジェクトでコスト効率が良い

手法選択では、測量範囲、求められる精度、予算制約、現場の地形・障害物条件を総合的に評価することが成功の鍵となります。データ収集後の処理効率も考慮し、プロジェクト全体の最適化を図ることが重要です。

ReCap導入で点群処理はどう変わる?効率的なデータ統合の実践方法

Autodesk ReCapは、LiDAR点群データの処理・統合に特化した専門ソフトウェアです。多様なファイル形式への対応と強力な自動処理機能により、従来は数日かかっていた点群データの統合・最適化作業を数時間レベルまで短縮することができます。

ReCap Proの機能とは?多様なファイル形式に対応する統合プラットフォーム

主要スキャナー形式を一元処理し、3Dビューワとフォトリアル表示で現場把握を効率化

ReCap Proは、las、e57、xyz、Faro、Leicaなど、主要なレーザースキャナーで生成されるファイル形式に幅広く対応しています。以下の表は、主要なファイル形式とその特徴をまとめたものです。

表2:ReCap Pro対応ファイル形式と特徴

| ファイル形式 | 開発元・規格 | 特徴 | 主な用途 |

| LAS | ASPRS標準 | 軽量、汎用性高 | 航空レーザー測量 |

| E57 | ASTM国際標準 | 高精度、メタデータ豊富 | 地上レーザー測量 |

| XYZ | テキスト形式 | シンプル、互換性高 | 簡易データ交換 |

| Faro形式 | Faro社独自 | 高精度、色情報対応 | 建築・工業測量 |

| Leica形式 | Leica社独自 | 高品質、専用機能 | 精密測量 |

インポート後は、専用のrcp形式やrcs形式へ変換することで、より効率的なデータ処理が可能になります。

優秀な点群ビューワ機能も備えており、大量の点群を3D空間で表示しながら、不要領域のクリッピングや縦横断面の確認が直感的に行えます。撮影画像との合成によるフォトリアルな表示機能もあり、現場状況の把握が格段にスムーズになります。

自動レジストレーション機能とは?複数点群を高速統合する革新技術

ランドマーク自動認識により、従来の手作業統合から高速・高精度な自動処理へ進化

複数箇所でスキャンした点群データを統一座標系にまとめる作業は、従来は手作業で行われ多大な時間を要していました。ReCapの自動レジストレーション機能は、ランドマークポイントを自動認識し、高速かつ正確にデータ統合を実行します。

誤差検出結果の視覚化機能により、必要に応じてユーザーが微調整を加えることも可能です。この機能により、スキャンミスの早期発見と座標合わせの効率化が実現し、作業時間の大幅短縮を達成できます。

Revitでトポサーフェス作成する3つのステップとは?

ReCapで処理された点群データをRevitへ連携し、建設設計で活用できるトポサーフェス(地形モデル)を作成する工程は、3つの主要ステップに分けられます。適切な前処理からサーフェス生成まで、効率的なワークフローを確立することが重要です。

ステップ1:点群データの前処理とノイズ除去の最適化手法

統計的フィルタリングで測量ノイズを除去し、10-30%の適切な点数削減を実施

トポサーフェス作成の第一段階では、ReCapでクリッピングと不要部分の除去を行い、測量時に発生したノイズ(誤った点、反射異常など)を丁寧に取り除きます。標準偏差を活用した統計的フィルタリングや、周辺点との距離分析など、多様な技術を組み合わせて使用します。

一般的に10〜30%程度の点数削減が適切とされていますが、削減率が高すぎると地形の詳細が失われるため、プロジェクト要件に応じたバランス調整が重要です。

ステップ2:メッシュデータ変換で実現する滑らかな地形表現

点群を三角形ポリゴン化し、地表面と構造物の適切な分離で後工程を効率化

ノイズ除去後の点群は、メッシュ化工程を経て連続した面データに変換されます。点と点を三角形で結ぶポリゴン化により、データ全体を滑らかなサーフェスとして処理できるようになります。

ReCapの自動メッシュ生成機能は、点群分布と地形の凹凸を考慮して最適な三次元ポリゴンを作成します。この段階で地表面と構造物を適切に分離しておくことで、後の設計プロセスでの編集作業が大幅に効率化されます。

ステップ3:CAD・BIMソフトウェアへの最適化データ出力

メッシュをサーフェス化し、3D可視化で設計不整合・施工ミスリスクを大幅軽減

最終段階では、メッシュデータをCADやBIMソフトで扱いやすいサーフェス形状に変換します。Civil 3Dでは点群やメッシュの直接インポートが可能で、Revitでは点群を参照しながらトポサーフェスを効率的に生成できます。

完成したサーフェスは、建物配置や造成計画の基準面として活用でき、平面図では把握困難な起伏や段差を3Dで可視化することで、設計の不整合や施工ミスのリスクを大幅に軽減できます。

Revitトポサーフェス活用で設計はどう進化する?

Revitで生成したトポサーフェスは、単なる地形表現を超えて、設計プロセス全体を効率化する強力なツールとなります。正確な現況モデルを基盤とすることで、シミュレーション精度の向上と設計変更リスクの削減を同時に実現できます。

データインポートからトポサーフェス生成までの効率的ワークフロー

rcp/rcsファイルの点群リンクから地形ツールによる頂点マッピングまでを体系化

Revitへの点群データ取り込みは、ReCapで処理済みのrcp/rcsファイルを使用して行います。「挿入→点群をリンク」機能により、指定座標系への正確な配置と視覚的確認が可能です。

「地形」作成ツールを使い、点群を参照しながら各頂点をマッピングしてトポサーフェスを形成します。大規模サイトでは、エリア分割や表示切り替えを活用することで、処理負荷を軽減しながら効率的なモデリングが実現できます。

設計分析機能で実現する高精度シミュレーションの効果

勾配解析・干渉チェック・3Dビューにより、設計精度向上とコミュニケーション円滑化

Revit生成のトポサーフェスを活用することで、勾配解析による地表面傾斜の可視化、雨水排水計画、進入路設計などの精度が大幅に向上します。外構や基礎計画との空間的干渉チェックも容易になり、設計段階での課題の早期発見が可能です。

3Dビューによる直感的な判断により、専門知識のないチームメンバーでも設計内容を理解しやすくなり、関係者間のコミュニケーションと施主への説明が格段にスムーズになります。

LiDAR・ReCap・Revit連携で得られる5つの効率化効果

LiDAR点群からRevitトポサーフェスまでの一貫したワークフローは、建設プロジェクトに多角的な効率化効果をもたらします。特に大規模プロジェクトでは、時間短縮とコスト削減の効果が顕著に現れ、プロジェクト全体の成功確率を大幅に向上させます。

効果1:作業時間の劇的短縮(数週間→数時間レベル)

1億点データも数時間で3Dモデル化完了、従来比数日〜数週間の大幅短縮を実現

建設業界における最大の課題の一つである測量・モデリング作業の長期化問題を、LiDAR技術の導入により根本的に解決できます。従来の手作業プロセスから自動化されたワークフローへの転換は、プロジェクト全体の工期短縮に直接貢献します。

時間短縮効果の具体例:

- 現地測量作業:広範囲の現地踏査が数時間のスキャン作業に短縮

- データ処理:手動入力・図面校正作業が自動処理により大幅削減

- 3Dモデル化:1億点クラスの大容量データでも数十分〜数時間で完了

- 設計変更対応:スキャンデータからの再生成により即座に反映可能

- 全体工期:従来手法比で数日から数週間の短縮を実現

この革新的な時間短縮により、設計変更や追加調査が発生してもプロジェクト進行を停止させることなく、迅速な対応が可能になります。結果として、プロジェクト全体の競争力向上とコスト削減を同時に達成できます。

効果2:測量精度の飛躍的向上(ミリ単位精度の実現)

ミリ〜センチ単位誤差の高精度測量により、設計ミス・座標転記エラーを根本解決

高精度las・e57形式の点群データは、適切な校正により誤差をミリメートル〜数センチメートル単位に抑制できます。これにより現況地形の正確な把握が可能となり、設計時の食い違いやミスを大幅に削減できます。

デジタル点群とBIM環境の組み合わせによる一貫した数値管理は、従来の紙ベース・2D図面で発生していた勾配誤読や座標転記ミスを根本的に解決します。

効果3:設計エラーとコストオーバーランの大幅削減

構造物干渉・掘削量増大リスクの事前特定により、施工後手直しコストを防止

正確な地形モデルの活用により、構造物干渉や不必要な掘削量増大などのリスクを事前に特定・回避できます。設計段階での問題発見により、施工後の手直しコストと工期延長を防止できる効果は計り知れません。

効果4:チーム間コミュニケーションの円滑化

3D地形モデルによる視覚的情報共有で、意思決定迅速化と合意形成を効率化

3D地形モデルによる視覚的な情報共有は、専門分野の異なるチームメンバー間のコミュニケーションを劇的に改善します。複雑な地形条件も直感的に理解できるため、意思決定の迅速化と合意形成の効率化を実現できます。

効果5:安全性評価の高度化

地盤状況の正確認識により、土木工事安全リスクの事前評価・対策立案が可能

地盤状況の正確な認識は、施工安全性の評価に直結する重要な要素です。LiDAR技術による高精度な地形把握は、土木工事における安全リスクの事前評価と対策立案を可能にし、現場での事故防止に大きく貢献します。

導入時に注意すべき3つのポイントとは?

LiDAR・ReCap・Revit連携の効果を最大化するためには、システム要件、データ管理、運用体制の3つの観点から適切な準備と対策が必要です。大容量データを扱う特性上、事前の計画と準備が成功の鍵となります。

ポイント1:ハードウェア要件と処理性能の最適化

高性能CPU・32GB以上RAM・専用GPU・SSD化で、大容量点群処理を安定化

数千万点以上の点群データ処理は、一般的なオフィス用PCでは処理能力不足により作業効率が大幅に低下します。投資対効果を最大化するためには、処理要件に見合ったハードウェア環境の整備が不可欠です。

必要なハードウェア要件:

- 高性能CPU:マルチコア対応、高クロック数でReCapの自動レジストレーション処理を高速化

- 大容量メモリ:32GB以上のRAM推奨、大容量点群の同時処理でソフト停止を防止

- 専用グラフィックスカード:3D表示・メッシュ処理の負荷軽減とレスポンス向上

- SSD化:システムディスクの高速化でデータ読み書き速度を大幅改善

- クラウド処理:個別端末の負荷分散、複数担当者での同時作業環境を構築

特にノートPCでの作業時はRAM容量不足によるソフトウェア停止リスクが高いため、事前の動作環境確認と適切なハードウェア投資により、安定した作業環境を確保することが重要です。

ポイント2:データ管理とバージョン管理の体系化

明確な命名規則・ディレクトリ構造とクラウドサービス活用でデータ混乱を防止

大規模点群データは、プロジェクト進行中に頻繁に更新されるため、明確なディレクトリ構造と命名規則の策定が重要です。バージョン管理を怠ると、重要なデータの消失や混乱を招く恐れがあります。

以下の表は、効果的なデータ管理のためのチェックリストです。

表3:データ管理・バージョン管理チェックリスト

| 管理項目 | 対策内容 | 優先度 | 実装難易度 |

| 命名規則 | 日付・バージョン・担当者を含む統一ルール | 高 | 低 |

| ディレクトリ構造 | プロジェクト別・工程別の階層化 | 高 | 低 |

| バックアップ体制 | 定期自動バックアップ・複数拠点保存 | 高 | 中 |

| アクセス権管理 | 役割別権限設定・編集ログ記録 | 中 | 中 |

| バージョン履歴 | 変更内容・日時・担当者の記録 | 中 | 低 |

| データ暗号化 | 機密情報の暗号化保存 | 高 | 高 |

BIM 360 DocsやAutodesk Driveなどのクラウドサービスを活用することで、アクセス権の細分化とリアルタイム共有が可能になり、チーム全体の作業効率が向上します。

ポイント3:セキュリティ対策と機密情報保護

暗号化・アクセス制御・保存場所管理で機密プロジェクトの情報漏洩リスクを最小化

機密性の高い建設プロジェクトでは、暗号化とアクセス制御の導入が不可欠です。クラウドサービス利用時は、データの保存場所、アクセスログの管理、バックアップ体制などを事前に確認し、情報漏洩リスクを最小化する必要があります。

今後の技術進歩で期待される2つの革新とは?

LiDAR技術とBIM統合は急速に進化しており、AI技術の融合と5G通信の普及により、さらなる効率化と高精度化が期待されています。これらの技術革新は、建設業界のデジタルトランスフォーメーションを加速させる重要な推進力となるでしょう。

革新1:AI技術融合による自動分類・解析の実現

機械学習で点群自動分類・特徴認識を高速化、データ蓄積で精度継続向上

機械学習アルゴリズムの導入により、点群データの自動分類(建物、道路、植生など)と特徴認識が大幅にスピードアップされます。人手では煩雑だった分類作業や誤差修正処理の自動化により、トンネルや橋梁などの特殊形状への対応も可能になります。

このようなAI技術の活用は、筆者が支援してきた製造業・建設業の現場でも急速に普及しており、従来の業務プロセスを根本的に変革する可能性を秘めています。データ蓄積の増加とともにアルゴリズムが精巧化し、時間経過とともに分類・解析精度が継続的に向上していく点も大きな魅力です。

革新2:5G通信によるリアルタイム処理の実用化

現場での即座なモデル確認・補正が可能に、エッジコンピューティングで処理最適化

5G通信技術の普及により、現場で取得した点群データをクラウドに高速送信し、リアルタイムに近いタイミングでの解析・モデリングが可能になります。従来のオフィス戻り処理から、フィールド内での即座なモデル確認・補正への転換が実現されます。

エッジコンピューティングとの組み合わせにより、機器自体の演算能力向上と大容量アップロード削減が同時に達成され、ブロードバンド環境に制約のある現場でも効率的な作業が可能になるでしょう。

まとめ:建設DX時代を勝ち抜く測量革命の始まり

LiDAR点群データとReCap、Revitによる統合ワークフローは、建設DX時代の測量革命を象徴する革新的手法です。従来数週間を要した現況把握から設計変換までのプロセスを、数時間レベルまで短縮する劇的な効率化を実現します。

プロジェクトマネージャーにとって、スケジュール圧縮、リスク管理効率化、チーム間情報共有改善は多角的なメリットをもたらし、最終的にコストと時間を抑制しながら、より安全で高品質な施工につなげる道筋を提供します。

AI技術の発展と5G基盤整備により、今後さらに洗練されたリアルタイム処理が普及すると予想されます。筆者が数多くの企業のDX推進を支援してきた経験から見ても、まずは小規模案件からの導入によりノウハウを蓄積し、建設・土木業界全体のデジタル化推進に貢献していくことが、競争優位性確保の第一歩となるでしょう。

FAQ

LiDAR測量は従来の測量と比べて費用が高くなりますか? 初期コストは高いものの、作業時間の大幅短縮により総合的にはコスト削減効果が期待できます。 設備投資や専門ソフトライセンスで初期費用は増加しますが、測量作業の効率化による人件費削減、工期短縮効果、手戻り作業の削減などを考慮すると、中長期的には投資対効果が非常に高い技術です。特に大規模プロジェクトほど効果が顕著に現れます。

小規模な建設プロジェクトでもLiDAR技術の導入メリットはありますか? 小規模でも精度向上と品質管理の面で大きなメリットがあります。 確かに大規模プロジェクトほど劇的な効率化は期待できませんが、測量精度の向上、3D可視化による関係者との合意形成、設計ミスの削減などの効果は規模に関係なく得られます。ドローン搭載LiDARなど、小規模案件に適した手法も選択可能です。

ReCapで処理できるファイルサイズに制限はありますか? ハードウェア性能に依存しますが、一般的に数億点レベルまで処理可能です。 ReCap Proは大容量データの処理に最適化されており、適切なハードウェア環境(高性能CPU、十分なRAM、SSD)であれば、1億点を超える点群データでも安定して処理できます。処理速度を向上させるためには、事前のデータ最適化も効果的です。

RevitでのトポサーフェスはCAD図面との互換性はありますか? 主要なCADソフトとの相互運用性が確保されており、データ連携が可能です。 Revitで作成したトポサーフェスは、AutoCAD、Civil 3D、その他のBIMソフトウェアとの間でデータ交換ができます。業界標準のファイル形式(IFC、DWGなど)に対応しており、既存のワークフローへの統合もスムーズに行えます。

LiDAR測量に必要な資格や許可はありますか? 測量業務としての資格が必要で、航空レーザーの場合は追加の許可が必要です。 測量士・測量士補の資格が基本的に必要です。ドローンを使用する場合は無人航空機の操縦ライセンス、航空レーザー測量の場合は国土交通省への申請が必要になります。地上レーザーは比較的制約が少ないですが、道路上での作業時は道路使用許可が必要です。

点群データのセキュリティ対策はどうすればよいですか? 暗号化、アクセス制御、バックアップの3点セットでリスクを最小化できます。 機密性の高いプロジェクトでは、データの暗号化保存、チームメンバーごとのアクセス権限設定、定期的なバックアップが重要です。クラウドサービス利用時は、データの保存場所や管理体制を事前に確認し、ISO27001などのセキュリティ認証を取得した事業者を選択することをお勧めします。

今後LiDAR技術はどのように発展していくのでしょうか? AI連携とリアルタイム処理により、現場での即座な判断が可能になります。 機械学習による点群の自動分類、5G通信を活用したリアルタイム処理、エッジコンピューティングとの組み合わせにより、測量から解析まで現場で完結できるようになります。建設ロボットとの連携や完全自動測量システムの実用化も期待されており、建設DXのさらなる加速が見込まれます。

専門用語解説

LiDAR:レーザー光を照射し、反射光の時間差から距離を測定する技術です。「Light Detection and Ranging」の略称で、航空機やドローン、地上設置型など様々な形態で活用されています。

点群データ:3次元空間上の無数の点の座標情報を集めたデータです。各点にはX、Y、Z座標のほか、色情報や反射強度なども記録され、対象物の形状を非常に詳細に再現できます。

ReCap Pro:Autodesk社が開発した点群データ処理専用ソフトウェアです。多様なファイル形式に対応し、大容量データの統合や最適化を自動化することで、作業効率を大幅に向上させます。

トポサーフェス:地形の起伏や高低差を3次元で表現したデジタル地形モデルです。建設設計において、正確な現況把握と建物配置検討の基準面として活用されます。

メッシュ化:点群データを三角形のポリゴンで結んで連続した面データに変換する処理です。この処理により、点の集合体だった点群が滑らかなサーフェス(面)として扱えるようになります。

自動レジストレーション:複数の点群データを自動的に統合し、統一座標系にまとめる機能です。従来は手作業で行っていた位置合わせ作業を、ランドマーク認識により高速・高精度で実行します。

建設DX:建設業界におけるデジタルトランスフォーメーションの略称です。ICT技術やBIM、IoTなどを活用して、設計から施工まで全工程の効率化と品質向上を目指す取り組みを指します。

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)

製造業・建設業に精通したハイブリッド型コンサルタントとして、20年以上にわたりソフトウェア開発と現場課題の解決に携わってきました。技術起点の経営者型アプローチにより、多くの企業のDX推進と業務改善を支援しています。

主な実績と専門領域:

- ソフトウェア開発実績:20年以上のキャリアでCADシステムゼロからの構築など

- プロジェクト成功率:赤字案件率0.5%未満、提案受注率83%を達成

- 専門分野:生成AI活用、DX推進、業務改善、戦略支援、コンテンツ制作

- 対象業界:製造業・建設業を中心とした現場密着型支援

グローバル視点と継続学習:

ハーバードビジネスレビューへの寄稿実績(2回)を持ち、btraxデザイン思考研修(サンフランシスコ)やシリコンバレー視察(5回以上)を通じて最新技術トレンドを継続的に吸収。ドラッカー、孫正義、出口治明などの経営思想からも学び、先見性ある意思決定で業界の変化を先導しています。

現場の課題を技術で解決し、持続可能な成長を実現することをミッションとして、AI・DX・経営・マーケティングを融合した独自のアプローチで企業変革を支援しています。