建設設計の現場で欠かせない「CAD(Computer Aided Design)」は、図面作成や設計業務を効率化する基盤技術です。建築・土木・設備などあらゆる分野で使用され、精密で再利用可能なデジタル設計データを生み出します。本記事では、CADの基本概念から最新動向までを体系的に解説します。

CADの基本と登場背景

建設業における設計作業は長らく手描き図面に依存してきましたが、1980年代以降、CADの普及によって大きな転換を迎えました。コンピュータによる図面作成は作業精度と生産性を飛躍的に高め、変更対応や図面共有も容易にしました。今日では、2Dから3Dへと進化し、設計プロセス全体のデジタル化が進んでいます。

CADの定義と役割

CADは設計作業をコンピュータで支援するためのソフトウェア技術です。

従来の手描き図面をデジタルデータとして扱うことで、修正や複製を迅速に行えます。設計者はマウス操作で正確な線や形状を描き、部材や寸法を正確に配置できます。建築・土木・設備など用途に応じて専用CADが存在し、業種間の情報連携も容易になります。

2D CADと3D CADの違い

2Dは平面表現、3Dは立体表現による情報量の違いが特徴です。

2D CADは施工図や配筋図など、平面作業に適しています。一方、3D CADは形状の干渉や体積計算が可能で、設計の初期段階から完成イメージを可視化できます。近年はBIM連携を前提とした3D CADが主流となり、情報統合と解析機能が拡充されています。

CAD導入の背景と発展

CADの普及は業務効率化とデジタル設計文化の確立に直結しました。

1980年代に登場した初期CADは高価でしたが、PCの普及とともに一般化。1990年代以降はAutoCADなど汎用ソフトが広まり、クラウドCADやモバイル対応が進化しました。現在はAIによる自動作図やクラウド共同編集など、設計作業の新たな形態が定着しつつあります。

CADがもたらす効果とメリット

CADは作図だけでなく、設計品質と組織間連携を向上させる重要なツールです。正確な寸法管理や再利用性の高さにより、設計変更や見積作業のスピードが格段に上がります。さらにデータ共有の容易さが、建設プロジェクト全体の効率化に寄与します。

作業効率と精度の向上

CADは設計変更の手戻りを最小化し、生産性を向上させます。

手描き図面では修正のたびに描き直しが必要でしたが、CADではデジタル上で瞬時に修正可能です。寸法の整合性も自動で反映され、誤差を抑制できます。特にテンプレートや部材ライブラリの利用により、作業標準化と品質安定化が進んでいます。

チーム連携とデータ共有

クラウド対応CADによりチーム間の同時編集が可能になりました。

複数の設計者が同一データをリアルタイムで編集できることで、設計段階から施工・発注までの連携が円滑になります。クラウド上で履歴管理やコメント共有が行え、ミスや重複作業を削減します。設計情報の一元管理が、プロジェクト全体の透明性を高めます。

品質とコストの最適化

CADはミス低減とコスト削減を両立させる設計基盤です。

正確な寸法情報により施工段階での不整合を防ぎ、手戻りによる損失を抑制します。部材数量の自動集計やレイヤ管理も容易で、積算精度が向上。結果として工期短縮と材料ロス削減を実現し、企業の競争力強化に直結します。

CADの活用事例と今後の展望

現在、CADは建築・設備・土木など多様な現場で活用されています。設計図作成だけでなく、解析、シミュレーション、施工計画支援などへ応用範囲を拡大。将来的にはAI設計支援やBIM統合プラットフォームとの融合が期待されています。

建築・設備分野での導入事例

建築設備設計での精密モデリングが主流となっています。

大規模施設では配管や空調経路の最適化を3Dで検証し、干渉リスクを事前に排除。各部材情報が自動連携し、施工図・積算・維持管理データまで一貫して活用されます。結果として施工効率と品質の両立が実現されています。

AI・自動化技術との融合

AIは設計作業の自動化と最適化を促進します。

近年はAIが過去図面データを解析し、寸法配置や部材配置を自動提案する技術が進展。反復作業が軽減され、設計者はより創造的な業務に集中できます。こうしたAI活用は、設計効率の新たなパラダイムを形成しています。

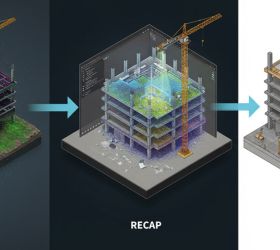

CADの未来とBIM連携

今後はBIMと統合したCAD運用が主流となるでしょう。

BIMとの連携により、形状データだけでなく、材料・コスト・工程情報を統合。クラウドBIM環境でリアルタイムに変更が反映され、設計から運用までを一気通貫で管理できます。CADはその中核的役割を担う基盤技術となっています。

まとめ

CADは建設設計のデジタル基盤として、精度・効率・連携性を高める不可欠な技術です。今後はAIやBIMとの統合により、より高次な自動化と情報連携が進展します。デジタル設計文化を支える中核として、CADは建設DXの第一歩を担う存在です。

FAQ(よくある質問)

Q1. CADとBIMの違いは何ですか?

A1. CADは形状を描く設計ツール、BIMは情報を統合する管理手法です。BIMでは属性情報を含む3Dモデルを活用し、建設プロジェクト全体を最適化します。

Q2. どのCADソフトが建設業で主流ですか?

A2. AutoCAD、Revit、JW-CAD、Vectorworksなどが代表的です。用途や業種によって選択が異なり、近年はクラウド連携型が増えています。

Q3. CADの習得にはどのくらい時間がかかりますか?

A3. 基本操作は数週間で習得可能ですが、実務レベルでは半年〜1年の経験が必要です。テンプレート活用や標準化で学習効率を高められます。

Q4. 2D CADと3D CADのどちらを導入すべきですか?

A4. 用途により異なります。施工図中心なら2D、設計検証やBIM連携を重視するなら3Dがおすすめです。段階的な移行も有効です。

Q5. 無料で使えるCADソフトはありますか?

A5. JW-CADやFreeCADなどが代表的な無料ツールです。基本設計には十分対応できますが、商用利用や3D対応には有償版が適しています。

専門用語解説

1. 2D CAD

平面図や断面図などを作成する二次元CAD。施工図・詳細図などで広く利用されています。

2. 3D CAD

立体的に形状を表現できる三次元CAD。干渉チェックや施工シミュレーションに活用されます。

3. クラウドCAD

インターネット上で複数人が同時編集できるCAD。データ共有と履歴管理に優れています。

4. 自動作図

AIやスクリプトを用いて設計図を自動生成する技術。効率化と標準化を両立します。

5. BIM連携

CADデータをBIMモデルと統合し、情報を相互活用する仕組み。設計・施工・運用を一貫管理できます。

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)

AXConstDX株式会社 CEO

製造業と建設業に精通し、20年以上のソフト開発実績を持つ技術起点の経営者型コンサルタントです。

CADゼロ構築や赤字案件率0.5パーセント未満など現場課題の解決力に加え、生成AIとDXを駆使した戦略支援とコンテンツ創出に強みを発揮します。

提案受注率83パーセントを誇る実行力と先見性で業界の変化を先導しています。ハーバードビジネスレビュー寄稿やシリコンバレー視察を通じたグローバル視点も持っているのです。