2025年は建設業界にとって「生き残りをかけた分水嶺」の年となります。労働規制の厳格化とデジタル化の義務化が同時進行し、対応できない企業は確実に淘汰される時代に突入しました。本記事では、この危機を乗り越えて競争優位を築くための具体的なDX戦略と実装ロードマップを詳しく解説します。

建設DX「2025年問題」とは何か?

建設業界が直面する2025年は、労働規制とデジタル化が同時に本格化する転換点です。この変化に対応できない企業は競争から脱落するリスクが高まります。まずは問題の全体像を正しく理解することから始めましょう。

建設業界の2025年が「転換点」と言われる理由

労働規制・BIM標準化・環境規制が同時進行し、対応遅れは企業存続リスクに直結

2025年の建設業界は、時間外労働の上限規制の定着、BIM/CIMと電子納品の標準化拡大、i-Construction 2.0の加速、省エネ・脱炭素要請の制度的強化が、最優先の経営課題として同時に直撃します。これらの変化により、現場DXの「実装段階」へ本格的に進むことになります。

この年は業界全体の競争環境を一変させる重要な転換点となり、DX対応の遅れは企業の存続を左右する要因となります。単なるIT導入ではなく、事業運営の根幹に関わる変革が求められる状況です。

「2025年の崖」が建設業界に与える実際の影響

レガシーシステムの限界とDX遅れによるコスト増・競争力低下が現実化

「2025年の崖」により、既存システムの老朽化・ブラックボックス化が競争力を決定づけます。建設分野においても、DXの遅れはコスト増と案件獲得力低下に直結するため、事業継続の前提としてシステム刷新が求められます。

人手不足・高齢化・技能継承難は継続課題として残り、入職者減と離職率の高さが供給制約を強めています。そのため、価格転嫁と省人化の同時実現が不可避となり、DXは機械化・自動化・データ連携を通じた生産性向上の重要な手段として位置づけられています。

建設業の時間外労働規制と対応方法

2024年4月から建設業にも適用された時間外労働の上限規制は、2025年に運用が本格化します。規制の詳細と具体的な対応策を知ることで、適切な労務管理体制を構築できます。

建設業の時間外労働規制|具体的な上限時間と罰則

月45時間・年360時間が原則、違反は罰則・信用失墜の現実的リスク

時間外労働の上限規制では、原則として月45時間・年360時間、特別条項適用時でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内の厳格な基準が設定されています。

表1:建設業の時間外労働上限規制

| 適用区分 | 月間上限 | 年間上限 | 複数月平均 | 備考 |

| 原則 | 45時間 | 360時間 | – | 基本的な上限基準 |

| 特別条項適用時 | 100時間未満 | 720時間 | 80時間以内 | 繁忙期などの例外対応 |

| 災害復旧・復興 | 一部特例あり | 一部特例あり | – | 緊急時の特別措置 |

違反時は罰則や信用低下リスクが現実的な脅威となります。災害復旧・復興事業には一部特例がありますが、公共入札や元請管理の要件に波及する可能性があるため、勤怠の厳格管理と工程の平準化、協力会社を含む労務ガバナンスが必須です。これまでの慣行的な労働時間管理では対応が困難な状況となっています。

労働規制に対応する工程管理のデジタル化手法

リアルタイム労働時間把握と統合データ管理により規制遵守と生産性両立

労働規制への対応により、工期設定・出来高評価・休日確保の工程運用をデジタル前提で再設計する必要があります。従来のアナログ的な管理手法では規制要件を満たすことが困難で、リアルタイムでの労働時間把握と工程調整が求められます。

協力会社や個人事業主を含めた全体最適化を図るには、統合的なデータ管理システムの導入が急務です。これらの変化により、建設業界における働き方改革が実質的に進展し、持続可能な事業運営の基盤が構築されることになります。

BIM/CIM導入の必須化と対応策

国土交通省によるBIM/CIM活用の原則化により、対応できない企業は競争から取り残されるリスクがあります。基準の詳細と効果的な導入方法を理解することが重要です。

BIM/CIM活用が「必須」になる背景と影響範囲

直轄工事での原則化により、対応できない企業は競争脱落のリスク

国土交通省はBIM/CIM関連の基準・要領、電子納品、3次元設計データ交換標準(J-LandXML)を更新・整備し、直轄業務・工事におけるBIM/CIM活用を原則化しています。2025年前後は要領改訂が相次ぎ、入札・納品条件としての準拠性が経営課題となります。

これまで任意的な取り組みであったBIM/CIMの活用が、事実上の必須要件となることで、対応できない企業は競争から脱落するリスクが高まります。技術的な対応力だけでなく、組織的な体制整備も同時に求められる状況です。

電子納品システム導入で失敗しない3つの対策

属性整合性・履歴管理・データフロー設計が3次元納品成功の必須要件

電子納品運用ガイドラインの整備により、帳票・図書の電子化から3次元モデルを核とした納品・照査への移行が進んでいます。成功のための対策として、第一にモデルの属性整合性の確保、第二に履歴管理システムの構築、第三に部門横断のデータフロー設計が重要です。

従来の紙ベースや2次元図面中心の業務プロセスから、3次元データを軸とした統合的な情報管理への転換が必要です。この変化により、設計から施工、維持管理まで一貫したデータ活用が可能になり、業界全体の生産性向上に寄与することが期待されます。

i-Construction 2.0活用による競争力強化

政府が推進するi-Construction 2.0は、建設業界のDX化を加速する重要な政策です。活用方法と評価基準の変化を理解することで、競争優位性を確立できます。

i-Construction 2.0で変わる建設業界の競争環境

政府支援により中小企業もICT活用可能、業界全体のデジタル化が加速

i-Constructionでは、測量から施工・維持管理までのICT活用を拡大し、DXデータセンターや国土交通データプラットフォームによる3次元データの一元保存・共有を進めています。未経験企業へのアドバイザー制度の全国展開により、中小企業でもICT活用が現実的な選択肢となります。

政府の強力な支援体制により、技術的ハードルの克服と導入コストの軽減が図られ、業界全体のデジタル化が加速します。これまで大手企業に限定されていた高度なICT技術が、幅広い企業で活用可能になる転換点を迎えています。

Value for Money評価で勝つための4つの要素

価格から技術力・提案力重視へ、総合評価で収益構造改善を実現

政策の方向として、ICTの全面活用、全体最適の導入(Value for Money)、施工時期の平準化、3次元データ利活用の4つの要素が重視されています。価格だけでなく安全・工期・付加価値を重視する調達・評価への転換により、現場と本社のKPI設計も再定義が必要です。

表2:Value for Money評価の4つの重点要素

| 要素 | 主な内容 | 期待効果 | 対応の重要度 |

| ICTの全面活用 | BIM/CIM、IoT、AI技術の導入 | 生産性向上・品質確保 | 最優先 |

| 全体最適の導入 | プロジェクト全体での効率化 | コスト削減・工期短縮 | 高 |

| 施工時期の平準化 | 工事時期の分散・効率配分 | リソース最適化・品質安定 | 高 |

| 3次元データ利活用 | 設計〜維持管理の一貫活用 | 情報共有・意思決定迅速化 | 最優先 |

従来の最安値落札方式から総合評価方式への本格的な移行により、技術力や提案力、安全性能などが競争力の源泉となります。この変化は、建設業界の収益構造改善と品質向上の両立を促進し、持続可能な事業発展の基盤を築くことになります。

建設DX導入の優先順位と実装方法

限られた経営資源を効果的に活用するため、DX導入には明確な優先順位と段階的な実装が重要です。成功率を高める具体的な進め方を解説します。

最優先で取り組むべき労務DXの導入手順

勤怠・工程連動と超過予兆アラートで規制遵守と生産性向上を同時実現

労務DXは規制準拠の基盤投資として最優先で取り組む必要があります。勤怠・配車・シフト・工程を連動させ、残業上限規制を守りながら出来高を確保するタクト設計が要となります。協力会社・個人事業主も含めた稼働の見える化、超過予兆のアラート、工程再配置の自動化が主な実装テーマです。

これらのシステム導入により、リアルタイムでの労働時間管理と効率的な人員配置が可能となり、規制遵守と生産性向上の両立を実現できます。データ駆動型の労務管理は、建設業界の働き方改革を実質的に推進する重要な基盤となります。

BIM連携で成功する電子納品システム構築法

業界標準準拠の統合システムでサプライチェーン全体の情報共有実現

BIM/CIMと電子納品の運用定着には、案件選別時点での要領準拠可否の判断、モデル属性と数量連携、納品パッケージの標準化、照査プロセスのデジタル内製化を元請・設計・専門工事間で共通言語化することが必要です。

個別最適化されたシステムから業界標準に準拠した統合システムへの移行により、サプライチェーン全体での情報共有と連携が重要になります。標準化された運用プロセスの確立により、品質向上と効率化を同時に実現し、競争優位性を構築することが可能となります。

現場自動化で実現する生産性向上の具体的手法

ICT建機と3次元測量の統合により人手不足解決と品質・安全性向上

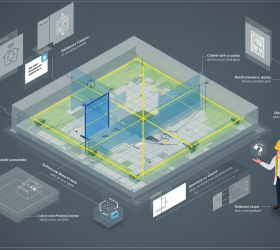

3次元測量、ICT建機の導入、配筋・干渉の自動チェック、現場品質のスマート計測と連携した出来高査定を一体化することで、人時あたり付加価値の向上を図ります。i-Construction 2.0の実装が最も効率的なアプローチとなります。

従来の人力に依存した作業から、機械化・自動化による高精度な施工管理への転換により、人手不足の解決と品質向上を両立できます。筆者が支援する多くの建設企業でも同様の自動化導入により大幅な生産性向上を実現しており、これらの技術導入は現場作業の安全性向上にも寄与し、労働環境の改善と生産性向上の相乗効果を生み出します。

建設DX投資の成功パターンと収益設計

DX投資を成功させるには、適切な投資領域の選定と明確な収益モデルの設計が不可欠です。実際の投資パターンと回収方法を具体的に解説します。

建設DX投資で重点化すべき5つの領域

現場SaaS・BIM基盤・IoT・統合管理で労務規制対応と生産性向上を両立

人手不足と労働規制の強化を背景に、建設業界のIT投資は戦略的な重要性を増しています。これらの投資は短期的なコスト増を伴いますが、労務規制対応と生産性向上の二重効果により、中長期的なROI最大化が期待できます。

重点投資すべき5つの領域:

• 現場用SaaS:労務管理・工程管理の統合プラットフォームで、リアルタイム情報共有と効率化を実現 • BIM/CIM基盤:3次元モデル中心の設計・施工・納品システムで、品質向上と標準準拠を確保 • データ連携・MDM:システム間のデータ統合により、情報の一元管理と業務効率化を推進 • 労務・安全IoT:センサー活用による作業員の安全確保と労働時間の自動管理を実現 • 調達・原価管理統合:サプライチェーン全体での情報連携により、コスト最適化と透明性を向上

これらの領域への戦略的投資により、人件費削減効果と品質向上による付加価値創出が投資回収の主要な要因となり、競争優位性の確立と収益性向上に直結します。

DX投資回収を確実にする連鎖最適化の考え方

見積・工程・原価・品質・納品の統合により案件選別力と工期遵守率向上

「2025年の崖」回避の成功要因は、既存基幹システムの置換えとデータ標準の設計能力にあります。短期の時短効果だけでなく、モデル中心の見積・工程・原価・品質・納品の連鎖最適化に踏み込むことで、案件選別力と工期遵守率の向上により投資回収可能性が高まります。

個別システムの導入にとどまらず、業務プロセス全体の再設計と統合化を進めることで、真のデジタルトランスフォーメーションを実現できます。筆者のコンサルティング経験においても、部分最適ではなく全体最適を重視したDX戦略により高い投資回収効果を実現した事例が多数あります。これにより、競合他社との差別化を図り、高付加価値案件の獲得と収益性の向上を達成することが可能となります。

脱炭素・省エネ対応とデータ活用戦略

環境規制の強化により、脱炭素・省エネ対応が競争力に直結する時代になります。BIMを活用した環境対応とデータ駆動経営の実現方法を解説します。

建設業の脱炭素対応が入札評価に与える影響

環境性能が加点要素化、BIMでのエネルギー評価が競争力の源泉に

2025年は省エネ法制・脱炭素の取り組み強化が建築・設備の仕様選定や評価に反映され、BIMモデル上でのエネルギー評価、LCC・LCA視点のVE、施工段階の省エネ・省資材の定量化が求められます。環境要件は入札・調達の加点要素として存在感を増しています。

単純な価格競争から環境性能を含む総合評価への転換が加速し、環境配慮型の設計・施工技術を保有する企業が競争上有利になります。ESG投資の観点からも、環境対応力は企業価値向上の重要な要素となります。

環境データを経営判断に活かすシステム構築法

CO2排出・燃料消費データの見える化で科学的意思決定と透明性確保

環境対応の強化により、建設業界におけるデータ駆動の意思決定が主流化しています。従来の経験と勘による判断から、客観的データに基づく科学的な意思決定への転換により、経営の透明性と説明責任が強化される状況です。

導入すべき環境データシステムの要素:

• 材料台帳とCO2原単位管理:建設資材ごとのCO2排出量データベース化により、環境負荷の定量評価を実現 • 機械稼働と燃料消費の連動:建設機械の稼働データと燃料消費量をリアルタイム監視し、効率的な運用を促進 • 物流最適化と排出管理:輸送ルート最適化と配送効率化により、物流段階でのCO2削減を推進 • 実績データの外部開示対応:第三者検証に対応した透明性の高いデータ管理体制を構築

リアルタイムでの環境パフォーマンス測定と改善活動により、継続的な環境負荷削減と経営効率化を同時に実現し、ESG経営の実質的な推進が可能となります。

建設DXを成功させる人材育成と組織変革

DX推進の成否は人材と組織体制に大きく依存します。効果的な人材育成方法と現場主導の変革アプローチを具体的に解説します。

デジタル技能継承システムの構築方法

VR/AR活用の体系的教育で徒弟制度から効率的人材育成へ転換

人材希少性の高まりに対応するため、デジタル作業手順、点群・動画・モデルを用いた教育、熟練ノウハウのナレッジ化が重要になります。若手の定着には、長時間労働の是正とキャリア設計の見える化、技能評価の透明性が不可欠です。

従来の徒弟制度に依存した技能伝承から、体系化されたデジタル教育システムへの移行により、効率的で確実な人材育成が可能になります。筆者が関わったCADシステムの構築事例でも、技能の標準化とデジタル化により大幅な教育効率向上を実現しています。VRやARを活用した実践的な訓練環境の整備により、安全で効果的な技能習得を促進し、若手技術者の早期戦力化を実現できます。

現場主導でDXを定着させる3つのポイント

参加設計・アドバイザー活用・テンプレート運用で現場納得感を創出

現場DX成功の第一のポイントは現場主導の参加設計、第二はアドバイザー制度の活用、第三は案件横断のコアモデル・テンプレート運用です。トップダウンの道具配備では成果が出にくいため、現場での納得感と再現性を高めることが重要です。

現場作業員の意見を積極的に取り入れたシステム設計により、実用性の高いDXソリューションを構築できます。継続的な改善活動とフィードバックループの確立により、現場のニーズに適合したデジタル化を推進し、全社的なDX推進の基盤を強化することが重要です。

調達方式変革とサプライチェーン連携

建設業界の調達方式が価格重視からValue for Money評価へ転換することで、競争環境が大きく変わります。新しい評価基準への対応方法を解説します。

Value for Money評価で勝つための提案戦略

価格競争から技術力・提案力・性能保証重視へ、差別化戦略が重要

調達は価格一辺倒から安全・工期・付加価値を含むValue for Money評価へ転換が進み、提案力と性能保証、施工時期の平準化へのコミットメントが重要になります。電子納品・BIM/CIM・工程平準化への適合度が選定の重要な判断基準となります。

この変化により技術力や提案力を重視した競争環境が形成され、建設業界の健全な発展が促進されます。価格競争力だけでなく総合的なソリューション提供能力が求められ、差別化戦略の重要性が高まっています。

協力会社との連携強化で実現するデータ統合

標準IF統一によるサプライチェーン連携で見積・原価・出来高最適化

調達方式の変革は協力会社・資材ベンダーにも波及し、サプライチェーン全体のデータ接続性が競争力の源泉になります。標準IFと属性体系の社内統一により、見積・原価・出来高のズレを最小化できます。

統合的なデータ管理によりサプライチェーン全体での情報共有と連携を強化し、全体最適化を図ることができます。デジタルプラットフォームを活用した協力会社との連携により、機動的で効率的なプロジェクト運営が可能となります。

段階的DX実装のロードマップ設計

成功するDX実装には明確なロードマップと段階的なアプローチが必要です。短期・中期の具体的な実装戦略と成果指標を詳しく解説します。

2025年上期までに完了すべき3つの重点施策

労務規制準拠・要領ギャップ解消・テンプレート確立に資源集中投入

短期実装では、第一に労務規制の100%準拠、第二に電子納品・BIM/CIMの要領ギャップ解消、第三に優先案件でのテンプレート運用確立に集中します。勤怠・工程・出来高のデータを統合し、超過予兆と工程再配置のループを構築することが重要です。

表3:2025年上期の重点施策と実装内容

| 重点施策 | 実装内容 | 期待成果 | 完了目標 |

| 労務規制100%準拠 | 勤怠・工程データ統合、超過予兆アラート | 規制違反リスク排除 | 2025年3月 |

| 要領ギャップ解消 | BIM/CIM標準準拠、電子納品対応 | 入札競争力確保 | 2025年6月 |

| テンプレート運用確立 | 優先案件での標準化、運用ノウハウ蓄積 | 全社展開基盤構築 | 2025年6月 |

限られたリソースを重点分野に集中投入することで確実な成果を上げ、パイロットプロジェクトでの実証を通じて運用ノウハウを蓄積し、全社展開の基盤を構築します。既存業務との整合性を保ちながら段階的な変革を推進することが成功の鍵となります。

中期展開で実現する競争優位性の構築法

ICT建機拡大と環境KPI可視化でValue for Money評価に対応

中期展開では、3次元測量・出来形・ICT建機の適用面積を拡大し、J-LandXMLと属性標準で社内外データ連携を定着させます。同時に環境KPIをBIM上で可視化し、入札・提案に組み込んでValue for Money評価に対応します。

短期での成果を基盤として、より高度で統合的なDXソリューションを展開し、競争優位性を確立します。業界標準への準拠と独自の差別化技術の組み合わせにより、持続的な競争力を構築し、デジタル化の成果を定量的に評価する継続的改善活動を推進します。

建設DX推進のリスク管理と対策

DX推進には様々なリスクが伴います。主要なリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることで、安全で確実なDX実装を実現できます。

規格・基準準拠で失敗しない4つの対策

監査テンプレート・チェックリスト・前倒し検証で納品差し戻し防止

規格準拠リスクへの対策として、第一に監査可能なテンプレートの整備、第二に照査チェックリストの作成、第三にIF試験の前倒し実施、第四に要領改訂時の早期サンドボックス検証が重要です。標準の読み替えミスや属性未整合による納品差し戻しを防げます。

実践すべき4つの対策:

• 監査可能なテンプレートの整備:規格要件を網羅した標準テンプレートを作成し、属性整合性を事前に担保 • 照査チェックリストの作成:要領準拠確認のための詳細チェック項目を体系化し、見落とし防止を徹底 • IF試験の前倒し実施:データ交換インターフェースの動作確認を早期段階で完了し、技術的リスクを解消 • 要領改訂時の早期サンドボックス検証:規格変更に対する影響範囲を事前検証し、対応準備を完了

継続的な教育・訓練により担当者のスキルレベルを向上させ、外部専門機関との連携により最新の規格動向を把握した先行的な対応準備を整えることで、安定したプロジェクト運営を実現できます。

人材不足を解決するスキル育成とリソース確保

多能工化と外部併用、標準化で特定個人依存からの脱却を実現

人材ボトルネックの解消には、コア人材の多能工化と外部アドバイザーの併用が有効です。過度なベンダーロックインを避け、J-LandXMLや国交省要領準拠を軸とした段階的な切替計画を描くことが重要です。

社内人材の育成と外部リソースの効果的活用により、DX推進に必要な人材を確保できます。知識・技能の標準化と共有化により特定の個人に依存しない組織体制を構築し、定期的なスキル評価と計画的な人材育成により組織全体のデジタルリテラシーを向上させることが長期的成功につながります。

2025年を勝ち抜く建設DX成功戦略

建設業界の2025年問題を乗り越え、持続的な成長を実現するための総合的な戦略と具体的なアクションプランを最終的にまとめます。

労務規制とBIM活用を両輪とする基盤戦略

規制対応とDX推進の統合で短期コンプライアンスと中長期競争力確保

最優先課題は、労務規制の完全準拠とBIM/CIM・電子納品の運用定着を両輪化することです。これを基盤に、i-Construction 2.0の自動化メニューを選択的に拡大し、環境KPIをBIMに埋め込んだ提案と工程平準化でValue for Moneyの勝ち筋を作ります。

規制対応とDX推進を統合的に捉えることで、効率的で効果的な変革を実現できます。短期的なコンプライアンス対応と中長期的な競争力強化を同時に達成し、持続可能な成長基盤を構築することが可能となります。

現場重視のDX投資で実現する持続的競争優位

現場効果重視の資源集中により確実な生産性向上と働き方改善実現

「2025年の崖」は建設事業の経営インフラ再設計を迫る現実的な課題です。人手不足が深刻化するほどデータと自動化で稼ぐ力の差が開くため、2025年は”現場で効くDX”への資源集中が最も合理的な戦略となります。

理論的な効果ではなく現場での実際の生産性向上と働き方改善を重視したDX投資により、確実な成果を上げることができます。現場の声を反映したシステム設計と継続的な改善活動により、真に価値のあるデジタル変革を実現し、建設業界の持続的発展に貢献することが期待されます。

結論

建設業界の2025年問題は、労働規制・BIM義務化・環境対応が同時に本格化する業界全体の大転換期です。この変化に適応できない企業は確実に競争から脱落し、対応企業との格差は決定的となります。

成功の鍵は、労務DXとBIM/CIM導入を両輪とした基盤整備にあります。短期的には規制準拠と電子納品対応に集中し、中期的にはi-Construction 2.0の自動化技術とValue for Money評価への対応で競争優位を確立することが重要です。

最も重要なのは「現場で効くDX」への資源集中です。理論的な導入ではなく、現場の生産性向上と働き方改善に直結するシステム構築により、人手不足時代を勝ち抜く強固な事業基盤を築くことができます。2025年は脅威ではなく、デジタル化で差をつける絶好の機会として捉えるべきです。

FAQ

建設業の時間外労働規制はいつから本格適用されますか? 2024年4月から建設業にも適用され、2025年は運用定着の重要な年です。 時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間で、違反すると罰則や信用失墜のリスクがあります。災害復旧・復興事業には一部特例がありますが、公共入札の要件にも影響するため、勤怠管理のデジタル化は必須となっています。

BIM/CIMの導入が必須化される範囲を教えてください? 国土交通省の直轄業務・工事でBIM/CIM活用が原則化されています。 2025年前後は要領改訂が相次ぎ、入札・納品条件として準拠性が求められます。対応できない企業は競争から脱落するリスクが高まるため、技術的な対応力と組織的な体制整備が同時に必要です。

i-Construction 2.0で中小企業も参加できますか? 未経験企業へのアドバイザー制度が全国展開され、中小企業でも参加可能です。 政府の強力な支援体制により、技術的ハードルの克服と導入コストの軽減が図られています。これまで大手企業に限定されていた高度なICT技術が、幅広い企業で活用できる環境が整備されています。

DX投資の回収期間はどの程度を見込むべきですか? 労務規制対応と生産性向上の二重効果により、比較的短期での回収が可能です。 人件費削減効果と品質向上による付加価値創出が主な回収要因となります。個別システム導入ではなく、業務プロセス全体の統合化を進めることで、真のデジタルトランスフォーメーションを実現し、投資回収可能性が高まります。

環境対応が入札評価に与える影響はどの程度ですか? 環境性能が加点要素として存在感を増し、競争力に直結しています。 BIMモデル上でのエネルギー評価やLCA視点のVEが求められ、単純な価格競争から環境性能を含む総合評価への転換が加速しています。ESG投資の観点からも、環境対応力は企業価値向上の重要な要素となっています。

現場でDXを定着させるコツはありますか? 現場主導の参加設計が成功の鍵で、トップダウンでは成果が出にくいです。 現場作業員の意見を積極的に取り入れたシステム設計により、実用性の高いソリューションを構築できます。アドバイザー制度の活用や継続的な改善活動により、現場での納得感と再現性を高めることが重要です。

2025年までに最低限やるべきことは何ですか? 労務規制の100%準拠と電子納品・BIM/CIMの要領ギャップ解消が最優先です。 限られたリソースを重点分野に集中投入し、勤怠・工程・出来高のデータ統合と超過予兆アラートシステムの構築が必要です。パイロットプロジェクトで運用ノウハウを蓄積し、全社展開の基盤を構築することが成功への近道です。

専門用語解説

BIM/CIM:建築情報モデリング(BIM)と建設情報モデリング(CIM)の総称です。3次元モデルを活用して設計から施工、維持管理まで一貫したデータ管理を行う技術で、国土交通省が積極的に推進しています。

i-Construction:国土交通省が推進するICT技術を活用した建設生産システムの革新的な取り組みです。測量から施工、維持管理まで全工程でデジタル化を進め、生産性向上と品質確保を同時に実現することを目的としています。

J-LandXML:日本の3次元設計データ交換標準の規格です。異なるソフトウェア間での3次元データの互換性を確保し、設計から施工まで一貫したデータ活用を可能にする重要な技術基準となっています。

Value for Money:価格だけでなく安全性・工期・付加価値を含む総合的な評価方式です。従来の最安値落札方式から転換し、技術力や提案力、性能保証などを重視した調達・評価システムを指します。

労務DX:建設業の労働管理をデジタル化する取り組みです。勤怠管理・配車・シフト・工程を連動させ、時間外労働の上限規制に対応しながら生産性を確保するシステム構築を指します。

電子納品:従来の紙ベースの成果品納品から、電子データでの納品に移行することです。3次元モデルを核とした納品・照査システムにより、品質向上と効率化を同時に実現する仕組みです。

2025年の崖:既存のITシステムの老朽化により、2025年以降に経済損失が拡大する問題を指します。建設業界でも、レガシーシステムの刷新とデジタル化の遅れが競争力低下につながるリスクが指摘されています。

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)

製造業・建設業に精通した20年以上のソフトウェア開発実績を持つ技術起点の経営者型コンサルタントです。現場課題の解決力に加え、生成AI・DXを駆使した戦略支援とコンテンツ創出に強みを発揮し、業界の変化を先導するハイブリッド型コンサルタントとして活動しています。

主な専門領域

- ハイブリッド型コンサルタント(AI×DX×経営×マーケティング)

- 製造業・建設業に特化したデジタルトランスフォーメーション支援

- ソフトウェア開発・システム構築(20年以上の実績)

- 生成AI活用による業務改善・効率化支援

- 企業戦略立案・実行支援・コンテンツ制作

実績・成果

- CADシステムゼロからの構築実績

- 支援案件における赤字案件率0.5%未満を達成

- 提案受注率83%の高い成果実現力

- ハーバードビジネスレビューへの寄稿実績(2回)

- シリコンバレー視察5回以上によるグローバル視点の獲得

特徴・強み 先見性と迅速な意思決定により業界シフトの先行動を実現し、技術と経営の両面から企業の持続的成長を支援します。btraxデザイン思考研修(サンフランシスコ)での学びや、ドラッカー・孫正義・出口治明などの経営思想を実践に活かした総合的なコンサルティングアプローチが特徴です。