建設現場の人手不足は深刻化し、安全性への懸念も高まり続けています。しかし、今まさに建設ロボット革命が始まり、これらの課題を根本から解決する時代が到来しました。人とロボットが協力して築く未来の建設業界を知ることで、あなたも変革の波に乗り遅れることなく、新しい可能性を見つけられるでしょう。

はじめに

建設業界は今、歴史的な転換点を迎えています。深刻な労働力不足と高齢化、そして安全性向上への切実な要求が、従来の建設手法では解決困難な状況を生み出しているのです。そんな中、AI技術と3Dプリンティング、自律制御ロボットが融合した「建設ロボット革命」が世界中で急速に進展しています。筆者は20年以上にわたって製造業・建設業の現場でソフトウェア開発や業務改善支援を行い、AIやDX導入による現場課題の解決を数多く手がけてきました。この記事では、日本を含む世界各国の最新事例から、建設ロボットがもたらす6つの具体的メリット、そして今後10年で予想される5つの業界変革まで、実践的な視点から包括的に解説します。建設業界に関わるすべての方に、未来への道筋を明確に示します。

建設ロボットが注目される3つの理由

建設業界が深刻な変革期を迎える中、なぜ今ロボット技術が注目されているのでしょうか。ここでは労働力不足や安全性確保といった業界課題と、それを解決するロボット革命の背景について詳しく解説します。

建設業界で加速する労働力不足の深刻な実態

2025年には約90万人の労働力不足が予測される中、AI建設技術やロボット導入が急務となっています。

建設業界では現在、ロボット革命ともいえる大きな変化が起きています。2025年1月31日に総務省が発表した労働力調査によると、建設業の就業者数は前年比1.24%減の約477万人となり、1997年の約685万人をピークに減少傾向が顕著です。

出典:総務省「労働力調査(基本集計)2024年平均結果」(2025年1月31日)、日経クロステック(2025年2月13日)2025年には建設業界で約90万人の労働力不足が予測されており、この状況は建設業界の存続に関わる重大な課題となっています。

背景には、長年深刻化している労働力不足や高齢化対策の必要性があり、AI建設技術や建設用ロボット技術が急速に進化したことで、施工プロセスの自動化建設がますます現実のものとなりつつあります。

建設現場の安全性向上が急務となる理由

2024年の建設業就業者の4分の1以上が60歳以上となり、労働災害リスク軽減のためロボット代替が活発化。

建設現場では労働力不足に加えて、安全性の確保が切実な課題となっています。2024年の建設業就業者の年齢構成比を見ると、60歳以上が25.8%(約123万人)と全体の4分の1以上を占め、50歳台も25.2%(約120万人)となっています。人間が高所で行う作業や危険物を扱う工程は事故リスクが高く、熟練労働者の減少とともに品質維持も困難になりつつあります。

特にICT建設やスマート建設と呼ばれる新しい手法の普及が進み、建設用AIを備えたロボットが代替する動きが活発化してきました。これらの課題解決により、省人化や環境負荷低減の観点からもロボット革命は建設産業の未来を担う重要な柱となっています。

建設ロボット革命がもたらす社会変革の可能性

世界の最新事例から学ぶロボット建設の技術革新が、業界構造変革と信頼性向上を同時実現しています。

本記事では、建設ロボットをはじめとした自動化の現状と、その背後にある社会的・経済的要素について解説します。世界各国の事例や最先端技術の応用例を踏まえながら、建設ロボット革命がもたらすインパクトをわかりやすく説明します。

技術革新は単なる作業効率化にとどまらず、業界全体の構造変革を促進する重要な要素として位置づけられており、ロボットによる建設の信頼性が急速に高まっています。

建設ロボット導入の現状と世界の成功事例

深刻な人手不足に直面する建設業界で、各国はどのようにロボット技術を活用しているのでしょうか。日本の取り組みから海外の先進事例まで、建設ロボット導入の最新動向をご紹介します。

日本の建設業界が直面する人手不足の実情

2024年の建設キャリアアップシステム登録者数は約164.2万人、建設業就業者477万人の約3分の1が登録。

建設業界は、かねてより慢性的な人手不足と熟練労働者不足に直面してきました。日本では少子高齢化が進み、労働力不足解消と高齢化対策が急務とされています。2025年4月時点で建設キャリアアップシステムの登録数は技術者約164.2万人、事業者約19.1万社となっており、建設業就業者477万人の約3分の1が登録している状況です。

出典:日本建設業連合会「建設業の現状 4. 建設労働」(2025年5月更新)

この状況は日本だけでなく、世界的な傾向として認識されており、各国が独自のアプローチで解決策を模索しています。労働力不足は単なる人数の問題ではなく、技術継承や品質維持の観点からも深刻な課題となっています。そこで期待されるのが、ロボット革命とも呼ばれる領域で、建設ロボット市場が年々拡大し、大手ゼネコンやスタートアップ企業が積極的に参入しています。

日本政府が進める建設ロボット支援策の内容

国主導のデジタル化推進と補助金制度により、鉄筋・溶接・コンクリート分野でロボット実証が加速中。

この流れを受けて、建設業の省人化につながる建設用ロボット技術の研究開発が盛んに行われています。国や自治体が建設産業のデジタル化を推進しているため、AI建設技術を活用した施工管理が普及し始めました。具体的には、鉄筋結束や溶接、コンクリート打設などに特化した建設ロボットが実証実験を重ねており、現場の安全性と品質向上に寄与しています。

補助金制度や業界内の共同研究プロジェクトが後押しとなり、現実的な導入コストが低減する見込みもあります。日本特有の気候条件や複雑な地形に適応したロボット開発が進めば、さらに幅広い分野での活用が可能になるでしょう。

世界各国の建設ロボット活用の最前線

米国では3Dプリンティング住宅が普及期に、中国では国家主導の大型インフラプロジェクトで自動化が進展。

海外では、ロボットによる建設がすでに大規模に展開されています。アメリカではスタートアップ企業に対する投資が盛んで、3Dプリンティング建築によって短期間で住宅を建設する技術が普及フェーズに入りました。

また中国では、国家主導で公共インフラの自動化を押し進めており、ビル建設をはじめとする超大型プロジェクトに建設作業の自動化が積極的に導入されています。これらの事例は、日本の建設業界にとって重要な参考事例となっています。

欧州・アジアで広がるロボット建設の新潮流

欧州の環境重視とシンガポールのデジタルツイン戦略により、RaaSモデルの柔軟な運用が拡大中。

世界各地でロボット建設技術の導入が進む中、欧州とアジア諸国は独自のアプローチで建設業界の変革を推進しています。各地域の特色を活かした戦略により、建設業界の技術革新がグローバル規模で加速している状況です。

表3:欧州・アジア諸国の建設ロボット導入アプローチ比較

| 地域 | 戦略的特徴 | 重点分野 | 主な取り組み | 期待される効果 |

| ヨーロッパ | 環境重視型 | 環境負荷低減 | モジュール建築・プレキャスト工法 | 労働災害減少、CO2削減 |

| シンガポール | 国家戦略型 | デジタル都市化 | デジタルツイン・スマートインフラ | 都市全体のデジタル化 |

| その他アジア諸国 | 地域特化型 | 課題別対応 | 各国特性に応じた多様な導入 | 地域課題の効率的解決 |

このように各国で多様な事例が誕生している点からも、今後はロボット・アズ・ア・サービス(RaaS)のような新しいビジネスモデルが広がり、より柔軟な運用が可能になると考えられます。

建設ロボット技術の種類と具体的な活用方法

建設現場でロボット技術はどのように活用されているのでしょうか。3Dプリンティング建築からAIシステムまで、実際に導入されている5つの主要技術とその効果について詳しく解説します。

建設現場で活躍する5つのロボット技術

3Dプリンティング・AI施工管理・特殊ロボットが連携し、従来不可能な精密性と速度を実現しています。

建設ロボットの導入が加速する中、現場で実際に活用されている技術は大きく5つの分野に分類できます。これらの技術は相互に連携し、建設プロセス全体の効率化と安全性向上を同時に実現しています。

表1:建設現場で活用される主要ロボット技術の比較

| 技術分野 | 主な機能 | 適用場面 | 主要効果 |

| 3Dプリンティング建築 | 液状・ペースト状材料の自動積層 | 住宅建設、災害対応住宅 | 工期短縮、人件費削減 |

| AI施工管理システム | ドローン連動の現場監視・品質チェック | 大規模建設現場 | リアルタイム品質管理 |

| BIM連携技術 | 設計から維持管理の一貫データ管理 | 複雑な建築プロジェクト | 情報共有効率化 |

| 高所・危険作業ロボット | 橋梁補修、トンネル点検の代替作業 | インフラメンテナンス | 安全性向上 |

| 自律搬送・組立ロボット | 資材運搬・組立工程の自動化 | 反復作業が多い現場 | 生産性向上 |

従来の建設手法では不可能だった精密性と速度を兼ね備えた施工が可能となり、業界の常識を覆す革新的な変化をもたらしています。

3Dプリンティング建築で変わる住宅建設

2024年に日本初の土壁3Dプリンター住宅が建築基準法をクリアし、550万円の住宅販売も実現。

3Dプリンティング建築は、液状やペースト状の建設材料をノズルから積み上げる工程をロボットが行うため、自動化建設の象徴的な手法といえます。従来は骨組みを組み上げる作業に多くの人手が必要でしたが、ロボットだけで住宅の枠組みを成形できるようになりました。

2024年8月には熊本県の住宅メーカーLib Workが、国内初の土を主原料とする3Dプリンター住宅「Lib Earth House “modelA”」で建築確認済証を取得しました。また、セレンディクス株式会社は愛知県小牧市で50㎡の二人世帯向け3Dプリンター住宅を竣工し、販売予定価格は550万円としています。

出典:Lib Work社プレスリリース(2024年8月6日)、セレンディクス社プレスリリース(2023年7月25日)これらの事例により、災害対応住宅の建設や都市部への迅速な住居提供など、多分野で注目を集めています。

AI建設技術が実現するリアルタイム品質管理

ドローン連動ロボットとAI解析により現場の異常を即座に検出し、工事やり直しコストを大幅削減。

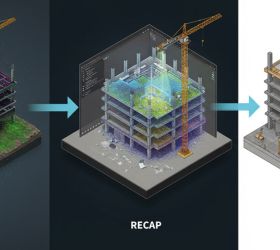

建設用AIを用いた施工管理では、現場全体の進捗や品質のチェックがロボットと連携され、デジタルツイン上でリアルタイムに可視化できます。これにより、資材の在庫管理や作業手順の最適化が効率的に行われるのです。

例えば、ドローンと連動したロボットが高所から現場の写真や寸法情報を取得し、それをAIが解析して異常を発見するという流れがあります。誤差があれば即座に修正提案が示されるため、工事のやり直しによるコスト増を抑えられ、品質管理にも役立ちます。

BIM連携によるスマート建設の効率化効果

2026年春からBIM図面審査が開始され、2029年にはBIMデータでの建築確認審査も開始予定。

最近ではBIM(Building Information Modeling)と融合するケースも増え、スマート建設の基盤として欠かせない要素となっています。2026年春から建築確認申請でBIMで作成した図面による審査が本格始動し、2029年春にはBIMデータでの審査も開始予定です。

出典:国土交通省「建築BIM推進会議」(2024年)、新建ハウジング(2024年7月26日)人間は設計や判断に集中し、ルーティン作業や検証業務はAIとロボットに任せることで、建設産業の未来へ向けた大きな生産性向上を実現しているのです。筆者がこれまで支援してきた製造業・建設業の現場でも、同様のデジタル化によって大幅な効率改善を実現した事例が数多くあります。

デジタル技術の活用により、設計から施工、維持管理まで一貫したデータ管理が可能となり、プロジェクト全体の透明性と効率性が飛躍的に向上しています。これにより、従来は困難だった複雑なプロジェクトの管理も容易になりました。

高所・危険作業での建設ロボットの安全効果

橋梁補修やトンネル点検で自律制御ロボットが活躍し、災害・放射線環境での社会インフラ保全も担当。

建設現場では、高所作業や狭い空間での作業が常につきものです。人間が作業する際には転落や落下物などの事故リスクが伴いますが、ロボットであれば安全性が高く、また一定の精度を維持したまま作業を進められます。

特に橋梁の補修やトンネル内部の点検など、足場を組むのが困難な現場では、自律制御可能な小型ロボットが注目されています。自動走行で必要箇所を検査し、AIによる画像解析で劣化やひび割れを検出する技術が開発されています。

災害現場や放射線環境など、人間の立ち入りが困難な場所でのロボット活用は、社会的な需要が高まっており、建設業界だけでなく災害対応や社会インフラの維持管理においても重要な役割を果たすことが期待されています。

建設ロボット導入で得られる6つのメリット

建設ロボットを導入することで、企業や社会にはどのような効果があるのでしょうか。安全性向上からコスト削減まで、導入によって得られる6つの具体的なメリットを詳しくご紹介します。

建設ロボット導入がもたらす経済・社会効果

単なる省人化を超えて安全性・コスト・環境の3方面で社会全体にプラス影響を与える技術革新。

建設ロボットの導入効果は、単純な人手不足解決にとどまりません。建設業界の自動化により、社会的にも経済的にも幅広い領域で変革が期待されており、その影響は建設業界の枠を超えて波及しています。

表2:建設ロボット導入による主要メリットの分類

| 効果分野 | 具体的メリット | 対象 | 期待される成果 |

| 安全性向上 | 労働災害の削減 | 建設作業員 | 事故率大幅減少、業界イメージ向上 |

| 経済効果 | 建設コスト削減、工期短縮 | 建設企業・発注者 | 短期間・高品質・低予算の実現 |

| 競争力強化 | 新市場開拓、顧客満足度向上 | 建設企業 | ビジネス機会拡大 |

| 環境配慮 | 材料ロス削減、省エネルギー化 | 社会全体 | 持続可能性向上 |

| 都市開発 | 社会インフラ整備の効率化 | 自治体・都市計画 | スマートシティ実現 |

| 技術革新 | 従来困難な課題の解決 | 建設業界全体 | 新工法・新材料の開発促進 |

これらの変化は建設業界だけでなく、都市開発や社会インフラの在り方そのものを変革する可能性を秘めており、従来は困難とされていた課題の解決策が現実のものとなりつつあります。

建設現場の労働災害を減らす安全性向上効果

重機操作や高所作業のロボット代替により事故リスクを大幅削減し、業界イメージと社会信頼度が向上。

建設現場の安全性向上は、長年の課題でした。重機の操作や高所での作業をロボットに置き換えることで、労働力不足解消とあわせて事故のリスクを大幅に減らすことが期待されています。

例えば、人間が危険を伴う場所には災害対応住宅の建設にも活用される特殊ロボットを投入することで、建設作業員の負担が減り、災害発生時の対処スピードも向上します。これは施工管理者の安全意識を高めるだけでなく、業界全体のイメージアップにもつながり、社会全体からの信頼度を高める効果があります。

誰もが安心できる現場づくりは、建設ロボットの普及を通じてこれからも推進されていくでしょう。

建設コスト削減で実現する工期短縮の効果

人件費削減と生産性向上により工期短縮が実現し、短期間・高品質・低予算の同時達成が可能。

ロボットによる建設がもたらす最大の利点の一つは、コスト削減とプロジェクト効率化です。熟練作業者の減少によって、従来は人件費の増大が懸念されていました。しかしロボットを取り入れることで、少人数あるいは同程度の人数でも大幅に多くの施工工程に対応できるようになります。

生産性の向上は、工事期間の短縮にも直結します。3Dプリンティング建築や自律搬送ロボットなどを組み込むことで、建設プロセスの待ち時間を減らし、現場の混乱やロスを最小限に抑えられます。

このように、「短期間で高品質、かつ予算を抑える」という目標が実現しやすくなるのです。

企業競争力向上につながるビジネス機会の拡大

柔軟な工程管理と複雑プロジェクト対応力により新市場開拓と顧客満足度向上を同時実現。

ゼネコンや建築会社にとっては、競争力を確保するためにもロボット導入は不可欠な要素となっています。顧客側のニーズに合わせた柔軟な工程管理が実現し、結果としてさらなるビジネスチャンスを生み出すことが期待されます。

ロボット技術の導入により、従来は不可能だった複雑なプロジェクトや短納期の案件にも対応可能となり、新たな市場開拓の機会が生まれています。また、高品質で安定した施工が可能となることで、顧客満足度の向上と長期的な信頼関係の構築にもつながっています。

建設業界の環境負荷軽減と持続可能性向上

精密加工による材料最小化とリアルタイム現場把握により廃材削減と効率的物流を実現。

世界的に脱炭素や環境負荷低減への取り組みが求められる中、建設業も例外ではありません。建設用ロボット技術は無駄を減らすだけでなく、エネルギー消費のモニタリングや再生可能資源の活用をサポートする点でも注目されています。

ロボットは精密な加工が可能なので、材料を必要最小限に抑えることができます。また、AI建設技術と組み合わせることで、建設現場の状況をリアルタイムに把握し、廃材削減や効率的な物流を実現しやすくなります。

地域社会との関係改善につながる環境配慮

工場生産モジュール建築により現場の大気汚染・騒音を削減し、地域住民との関係と社会受容性が向上。

さらにモジュール建築やプレキャスト工法などの先端手法は、工場内での大量生産をロボットが担うため、大気汚染や騒音を現場から遠ざけられ、周辺地域への影響を減らせるメリットがあります。

結果として、建設業の持続可能性を高める大きな後押しとなっています。これらの取り組みは、地域住民との関係改善にも寄与し、建設プロジェクトに対する社会的受容性を高める効果があります。

環境に配慮した建設手法は、企業の社会的責任を果たす重要な要素として位置づけられています。

建設業界の未来を変える5つの変革

建設ロボットの普及により、建設業界はどのように変わっていくのでしょうか。人材育成から都市計画まで、今後10年で予想される5つの大きな変革について、具体的な事例とともに解説します。

建設業界で進む産業構造の根本的変化

伝統的建設業から最先端ハイテク産業への転換により、労働形態・ビジネスモデル・都市計画が変革。

急速に浸透しつつある建設ロボットのテクノロジーは、今後の建設産業の構造自体を大きく変える可能性を秘めています。人間とロボットが協力し、新たな産業モデルを作り上げる時代が目の前に迫っています。

この変革は単なる技術導入にとどまらず、労働形態、ビジネスモデル、さらには都市計画や社会インフラの在り方まで幅広い領域に影響を与えることが予想されます。建設業界は伝統的な産業から、最先端技術を駆使したハイテク産業への転換期を迎えています。

人とロボットが協働する新しい働き方の実現

人間の創造性とロボットの定型作業が分担される協働モデルで、新スキルセット教育が必要に。

ロボット革命を成功させるうえで鍵となるのは、人とロボットがどう共存し、互いの強みをどう活かすかという点です。たとえば人間は高度な判断と創造性を発揮し、ロボットは定型的で危険な作業に専念する形が代表的なモデルと言えます。

安全と効率を両立させるためには、ロボットに適した作業と人間が担当する作業を明確に分け、その連携をスムーズに行うためのシステム設計が重要です。教育機関も、建設業界に必要な新しいスキルセットを学生や現場作業員に提供する発想が求められます。

建設業界で求められる人材育成の変革

建設工学とロボット工学の融合カリキュラムにより、業界魅力向上と人材確保を両立する教育改革。

こうした共存のデザインを確立することで、建設作業の自動化はより進み、建設現場の安全性向上や建設効率化が一層実現しやすくなるでしょう。従来の技能労働者に加えて、ロボット操作やAIシステム管理のスキルを持つ新しいタイプの技術者が求められるようになります。

大学や専門学校では、建設工学とロボット工学を融合したカリキュラムの開発が進んでおり、未来の建設業界を担う人材の育成が急務となっています。この教育革新により、建設業界の魅力向上と人材確保の両立が期待されています。

スマートシティ実現に向けた未来都市建設

デジタルツインとロボット融合により計画から保守まで完全デジタル管理が可能な都市運営を実現。

ドバイやシンガポールなど、一部の地域では国家プロジェクトとしてスマートインフラやデジタルツインを組み合わせた未来都市モデルが推し進められています。AI建設技術とロボットの融合により、計画段階から施工、メンテナンスまでの工程を完全にデジタル管理できるようになると期待されています。

このようなデータ連携が進むと、建物が完成する前に仮想空間で試行錯誤ができるため、納期とコストの見通しが明確になります。また、災害時の復旧計画やインフラの更新が短期間で可能になるなど、大規模で柔軟な都市運営が実現できます。

他業界との融合で生まれる新ビジネスモデル

スタートアップとIT企業参入により従来ゼネコン構図が変化し、製造業・不動産業との融合が加速。

建設業界の技術革新は、産業構造にも大きな影響を与えています。スタートアップ企業が積極的に参入し、ロボット革命の波を起こすことで、従来のゼネコン優位の構図が変わり始めているのです。AIベースのソフトウェアを武器にした企業や、3Dプリンティングを専門とするベンチャーが中心となり、新たなビジネス形態が生まれています。

また業界のデジタル化によって、他産業との連携も容易になります。IT企業が建設プロジェクトの統括を担うケースも増え、建設産業の未来はかつてないスピードで多様化・高度化していくと考えられます。

製造業のノウハウを活用したモジュール建築、不動産業との連携による新しい住宅供給モデルなど、従来の業界の枠を超えた革新的な取り組みが次々と生まれています。

建設ロボット革命で実現する持続可能な社会

建設ロボット革命は建設業界だけの変化にとどまりません。社会インフラから災害対応まで、私たちの生活を支える基盤がどのように進化し、持続可能な未来社会の実現にどう貢献するのかを解説します。

建設ロボットがもたらす社会全体への変革効果

3Dプリンティング建築とAI連動により、人とロボットの相互補完時代が本格到来しています。

建設ロボットは、単なる作業代替の手段にとどまらず、建設現場を抜本的に変える大きな革新要素です。労働力不足解消や建設現場の安全性向上といった従来からの課題を解決するだけでなく、環境負荷低減や持続可能な社会の構築にも寄与します。

実例としては3Dプリンティング建築による短工期化や、AIと連動したロボット導入によるスマート建設が挙げられます。こうした技術革新が国内外で進行しており、人とロボットが相互補完的に働く時代が本格的に到来しました。

RaaSモデルで広がる建設ロボット普及の可能性

中小企業も最新技術活用可能なサービス型モデルにより、技術格差解消と業界発展を促進。

今後はロボット・アズ・ア・サービス(RaaS)のビジネスモデルなど、多彩な導入形態が広がることで、ロボット革命がさらに加速していくでしょう。建設業界の技術革新は、公共インフラの自動化や大規模災害への迅速な対応など、より広範な社会改革につながる可能性を秘めています。筆者の経験でも、高額な設備投資を避けながらサービス利用で最新技術を導入することで、中小企業が大手企業と同等の競争力を獲得した事例を数多く見てきました。

中小企業でも最新技術を活用できるサービス型モデルの普及により、業界全体の底上げが期待されます。これにより、技術格差の解消と競争力の向上が同時に実現され、建設業界の健全な発展が促進されるでしょう。

人とロボットの協働で築く理想的な未来社会

技術革新と人間創造性の融合により、想像を超えた建築物と都市空間で生活質向上に貢献。

最終的には、ロボットを用いた自動化建設を前提としながらも、人間が創造的かつ柔軟に関わることで、より豊かで安全な「建設産業の未来」を実現することが私たちの目標です。これからの建設ロボット市場の動向を注視しつつ、人とロボットが協力して築く未来都市モデルが、今まさに形を成し始めています。

技術革新と人間の創造性が融合することで、従来は想像もできなかった建築物や都市空間が実現可能となり、人類の生活の質向上に大きく貢献することが期待されています。

結論

建設ロボット革命は、労働力不足と安全性確保という業界の根本課題を解決する決定的な手段として確立されました。建設ロボット市場は2024年に3億8,311万米ドルと推定され、2029年までに7億8,748万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率15.5%という高い成長を示しています。

出典:Mordor Intelligence「建設ロボット市場レポート」(2024年)3Dプリンティング建築、AI施工管理、高所作業ロボットの5つの主要技術が相互連携することで、従来不可能だった精密性と速度を実現しています。安全性向上、コスト削減、環境負荷軽減など6つの具体的メリットにより、企業競争力と社会貢献を同時達成できます。今後10年で産業構造の根本変化、人材育成革命、スマートシティ実現など5つの大きな変革が予想されます。建設業界に関わるすべての方は、RaaSモデルの活用や新技術習得により、この歴史的変革期を成長機会として捉え、積極的に行動することが重要です。

FAQ

建設ロボットの導入費用はどの程度かかりますか? 初期費用は高額ですが、人件費削減と工期短縮により数年で回収可能です。 導入費用は技術の種類や規模により数百万円から数億円まで幅があります。しかし、労働力不足による人件費上昇と工期短縮効果を考慮すると、多くの企業で3〜5年程度で投資回収できると試算されています。

中小建設会社でも建設ロボットを活用できますか? RaaSモデルにより、中小企業でも初期投資を抑えて最新技術を利用できます。 ロボット・アズ・ア・サービス(RaaS)というサービス型モデルが普及しており、機器購入ではなく利用料金制で導入可能です。これにより、資金力に制約のある中小企業でも、必要な時に必要な分だけロボット技術を活用できます。

建設ロボットにより人間の仕事はなくなりますか? 人間とロボットは協働関係を築き、より創造的で安全な業務に人材をシフトできます。 建設ロボットは危険で定型的な作業を担当し、人間は高度な判断や設計、品質管理などに専念できるようになります。雇用が減るのではなく、より価値の高い業務への転換が進み、建設業界全体の魅力向上にもつながります。

3Dプリンティング建築の品質や耐久性は大丈夫ですか? 専用材料の開発により、従来工法と同等以上の強度と耐久性を実現しています。 現在使用されている3Dプリンティング専用の建設材料は、従来のコンクリートと同等もしくはそれ以上の強度を持っています。また、精密な制御により材料の無駄を削減しつつ、建築基準法に適合した安全な構造物を建設できます。

建設ロボット技術を学ぶにはどうすればよいですか? 大学・専門学校での融合カリキュラムや企業研修プログラムが充実しています。 建設工学とロボット工学を組み合わせた教育プログラムが各地で開始されています。また、建設会社やロボットメーカーが提供する研修プログラムも増えており、既存の建設技術者がスキルアップできる環境が整いつつあります。

海外と比べて日本の建設ロボット技術はどの程度進んでいますか? 技術開発では先進的ですが、実用化や普及面で米国・中国に遅れを取っています。 日本は精密制御技術やAI技術で世界トップレベルにありますが、実際の建設現場での大規模導入では、米国のスタートアップ企業や中国の国家主導プロジェクトが先行しています。今後は実用化加速が課題となります。

建設ロボットの安全性や事故リスクはどうですか? 人間による作業よりも事故リスクは大幅に低減され、安全性は格段に向上します。 建設ロボットは事前にプログラムされた動作を正確に実行するため、ヒューマンエラーによる事故を防げます。また、危険な高所作業や重機操作をロボットが代替することで、建設現場全体の労働災害を劇的に減らすことができます。

専門用語解説

AI建設技術 人工知能(AI)を活用した建設技術の総称です。現場の進捗管理、品質チェック、資材配送の最適化など、建設プロセス全体をデジタル化・自動化する技術を指します。ドローンとの連携による現場監視や、画像解析による異常検知なども含まれます。

3Dプリンティング建築 液状やペースト状の建設材料を3Dプリンターのノズルから層状に積み重ねて構造物を作る建築手法です。従来の型枠工事が不要で、複雑な形状も短期間で建設できるため、災害対応住宅や特殊デザインの建築物に活用されています。

BIM(Building Information Modeling) 建築物の設計から施工、維持管理まで、すべての情報を3次元モデル上で一元管理するシステムです。設計変更や工程調整をリアルタイムで反映でき、関係者間の情報共有と工事の効率化を実現します。

デジタルツイン 現実の建設現場や建築物をデジタル空間に完全に再現した「デジタルの双子」です。仮想空間で事前に施工シミュレーションを行ったり、完成後の維持管理を効率化したりできる次世代技術として注目されています。

RaaS(Robot as a Service) ロボットを購入するのではなく、必要な時にサービスとして利用する新しいビジネスモデルです。初期投資を抑えて最新のロボット技術を活用でき、特に中小企業での建設ロボット普及を促進する重要な仕組みとして期待されています。

スマート建設 IoT、AI、ロボット技術を組み合わせて建設プロセス全体を効率化・自動化する取り組みです。現場の「見える化」により生産性向上と安全性確保を同時に実現し、建設業界のデジタル変革を牽引する概念として位置づけられています。

建設ロボット市場レポート 世界の建設ロボット市場規模は2024年に3億8,311万米ドルと推定され、2029年までに7億8,748万米ドルに達すると予測されています。予測期間(2024年から2029年)中に15.5%のCAGRで成長すると見込まれており、都市化の進行、工業化の浸透、高度な建設・解体作業の要因が市場の収益成長を推進しています。

自動化建設 建設作業の多くをロボットや機械が自動で行う建設手法です。人間による手作業を最小限に抑え、24時間稼働や高精度施工を可能にします。労働力不足の解決と品質向上を同時に実現する建設業界の将来像とされています。

参考文献・出典一覧

政府・公的機関:

- 総務省「労働力調査(基本集計)2024年平均結果」(2025年1月31日)

- 国土交通省「建築BIM推進会議」第18回建築BIM環境整備部会資料(2024年7月)

業界団体:

- 日本建設業連合会「建設業の現状 4. 建設労働」(2025年5月更新)

- 一般財団法人建設業振興基金「建設キャリアアップシステム」

企業発表:

- 株式会社Lib Work プレスリリース「当社の3Dプリンターハウスが法適合した住宅として認定」(2024年8月6日)

- セレンディクス株式会社「50㎡の二人世帯向け3Dプリンター住宅を愛知県小牧市で竣工」(2023年7月25日)

市場調査:

- Mordor Intelligence「建設ロボット市場レポート」(2024年)

報道・専門メディア:

- 日経クロステック「建設業の倒産件数は過去10年で最多」(2025年2月13日)

- 新建ハウジング「26年「BIM図面審査」、29年「BIMデータ審査」を開始―国交省」(2024年7月26日)

学術・調査機関:

- 労働政策研究・研修機構「産業別にみた就業者の状況」(2025年5月号)

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)は、製造業・建設業に精通し、20年以上のソフトウェア開発実績を持つハイブリッド型コンサルタントです。技術起点の経営者型アプローチにより、現場課題の根本解決から戦略的DX推進まで幅広く支援しています。

専門分野と実績

- AI・DX×経営×マーケティングの統合コンサルティング

- 製造業・建設業での豊富な現場経験とソフトウェア開発歴20年以上

- CADシステムゼロからの構築や複雑案件の成功実現

- 赤字案件率0.5%未満という圧倒的な品質管理力

- **提案受注率83%**を誇る高い実行力と顧客満足度

強みと特徴

生成AI活用、業務改善、DX推進を得意とし、コンテンツ制作から戦略支援まで一貫して対応します。先見性と迅速な意思決定により業界変化を先導し、グローバル視点を活かした革新的ソリューションを提供しています。

対外活動・研修歴

- ハーバードビジネスレビュー寄稿実績(2回)

- btraxデザイン思考研修(サンフランシスコ)受講

- シリコンバレー視察5回以上によるグローバル最新動向把握

- 愛読書:ドラッカー、孫正義、出口治明など経営思想の研究と実践応用

技術と経営の両面から建設業界のデジタル変革を支援し、持続可能な成長と競争力向上の実現に貢献しています。