建設現場のデジタル化が急速に進む中、「既存建物の正確な図面がない」「改修工事の現況把握に時間がかかりすぎる」といった課題に直面していませんか?そんな悩みを解決する革新的な技術が、LiDAR点群データとBIM連携です。本記事では、複雑に思える技術を初心者にも分かりやすく解説し、実際の導入から運用まで具体的な手順をお伝えします。製造業・建設業で20年以上のDX支援実績を持つ筆者の経験も踏まえ、この技術をマスターすれば、測量作業の大幅な効率化と精度向上を同時に実現できることを実証します。

LiDAR技術とBIM連携の基礎知識

建設業界では、建築、土木、製造業など社会インフラを支える重要な技術基盤になっている点群(Point cloud)技術の活用が急速に進んでいます。特にLiDAR技術による点群データ取得とBIM(Building Information Modeling)との連携は、既存建物のデジタル化や改修工事における現場調査の変革をもたらしています。本記事では、LiDAR技術の基礎原理から実際のBIM連携までの実践的な手法を体系的に解説し、建設現場におけるDX推進の具体的な道筋を示します。

LiDAR技術の仕組みと測定方式を徹底解説

LiDAR技術の基本原理から最新の測定方式まで、建設現場で必要な技術知識を分かりやすく解説します。特に重要なTOF方式とFMCW方式の違いや、実際の現場での活用方法について詳しく説明していきます。

LiDARとは?基本的な仕組みと特徴

光を照射して反射光から距離・形状を測定する技術で、レーダーより高精度な測距が可能

LiDAR(Light Detection and Ranging)は近赤外線などの光を対象物に走査しながら照射し、その散乱や反射光を受光部でキャッチすることで、対象物までの距離や速度を計測し、対象物の形状を特定するセンサーです。レーダーが電波を使用するのに対し、LiDARはより波長の短い光を利用することで、小さな物体まで形状を特定できる高い測距性能を持っています。1960年代に開発されて以来、航空宇宙分野での地形図作成や気象学での粒子観測に活用されており、近年は自動運転技術の急速な進歩により建設業界でも注目を集めています。

TOF方式の特徴とメリット・デメリット

パルス光の往復時間で距離測定、構造が単純で低コストだが外部光の影響を受けやすい

TOF(Time of Flight)方式は、現在LiDARに使用されている最も一般的な測距方式です。パルス光が対象物から反射して受光部に戻るまでの時間を計測して距離を算出する仕組みで、多くの建設現場で実用化されています。

TOF方式の主な特徴:

- 構造の単純性:パルス光の往復時間測定という基本原理により、機器構成がシンプルで製造コストを抑制

- 低コスト実現:構造が単純なため、他の方式と比較して導入コストが低く、多くの現場で採用可能

- 外部光の影響:自身が発した光と外部からの光を区別できないため、測定精度に限界が存在

- 悪天候時の性能低下:雨天や霧などの気象条件下では、レーザーの到達性が悪化し測定品質が低下

- 実用性の高さ:技術的成熟度が高く、安定した性能で幅広い測定対象に対応可能

TOF方式は現在の主流技術として確立されており、コストと性能のバランスを重視する建設現場での採用が続いています。

FMCW方式が注目される理由と将来性

周波数変調により外部光干渉を排除、距離と速度を同時測定できる次世代技術

FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)方式は、周波数を変化させながら連続的に照射し、反射光との周波数差から距離と速度を同時に測定できる先進的な技術です。自身が照射したレーザーのみを取得できるため、外部光の干渉を効果的に排除でき、ToF方式に比べて高い空間分解能と細かい距離測定を実現します。

表1:TOF方式とFMCW方式の比較

| 項目 | TOF方式 | FMCW方式 |

| 測定原理 | パルス光の往復時間 | 周波数変調連続光 |

| 構造の複雑さ | シンプル | 複雑 |

| 製造コスト | 低コスト | 高コスト |

| 外部光の影響 | 受けやすい | 受けにくい |

| 測定可能項目 | 距離のみ | 距離+速度 |

| 実用化状況 | 普及済み | 発展途上 |

数百mにおよぶ距離測定と速度測定が同時に可能で、種類を問わずLiDAR間の干渉が非常に小さく、周囲の光の影響を受けにくい点が大きな優位性です。ただし、構造が複雑でコストが高く、実用化はまだ発展途上にあります。

SLAM技術と組み合わせた空間認識手法

自己位置推定と地図作成を同時実行、GPS不要で屋内でも高精度な測位を実現

SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)技術は、自己の位置推定と環境地図作成を同時に行う技術の総称です。ロボットが未知の環境にいても自分の場所を把握できるようになる重要な技術です。LiDARとSLAM技術の組み合わせにより、高詳細マップとLiDARで取得した地図を比較して自己位置を精密に推定できるため、GPS信号が不安定な屋内環境でも高精度な測位が可能になります。シリコンMEMSミラーは、半導体の微細加工技術によって集積化された微小電気機械システムです。2軸可動の素子にミラーを搭載し、レーザー光を反射させてラスタースキャンを実現します。永久磁石と電磁石で稼働するため、摩擦のない高速かつ高精度のビームステアリングが可能です。

LiDARの構造と最新の技術動向

発光部・受光部・光学系・制御部で構成、東芝が精度99.9%の技術を開発

LiDARスキャナは、レーザー発光部、受光部、光学系、制御部から構成されます。レーザー発光部では近赤外レーザーを生成し、光学系を通じて対象物に照射します。反射光は受光部で検出され、距離情報として処理されます。LiDARは自分でレーザーを発射するため、暗くてもはっきり見える特性があり、夜間や照明条件が悪い環境でも安定した性能を発揮します。取得された反射光データは、高速なデジタル信号処理により点群データに変換されます。2023年9月には東芝が精度99.9%で物体を追跡するLiDAR技術を開発するなど、技術進歩により測定精度とリアルタイム性が飛躍的に向上しています。

測定精度に影響する要因と対策方法

気象条件と反射面の特性が主要因、複数方向測定と基準点設置で精度向上

LiDAR測定の精度は様々な環境要因によって左右されるため、これらの要因を事前に把握し、適切な対策を講じることが高品質なデータ取得の鍵となります。測距精度を向上させるためには、体系的なアプローチが必要です。

主な影響要因と対策:

- 気象条件の影響:雨や霧などによりレーザーが正確に届かず、不正確な位置データが記録される → 測定前の気象予報確認と適切な測定タイミングの選定

- 反射面の特性:光沢のある表面やガラスでレーザー光が強く反射され、正確な距離測定が困難 → 複数角度からの測定による補完と適切な照射角度の設定

- 測定距離の最適化:適切な測定距離範囲を超えると精度が低下 → スキャナー仕様に基づく最適距離での測定計画

- 機器校正の実施:機器の経年変化や環境変化による測定誤差 → 定期的な校正作業と基準点を用いた精度確認

建築物の測量では、死角を最小化するための測定点配置と基準点を用いた位置合わせが精度向上の最も重要な要素となります。

点群データの処理と変換テクニック

点群データを実用的に活用するためには、適切な処理と変換が必要不可欠です。ここでは、ノイズ除去からメッシュ化、フォーマット変換まで、実務で必要な処理技術を詳しく解説します。

点群データとは?基本概念と前処理

3次元座標と色情報を持つ点の集合体、ノイズ除去と位置合わせで品質向上

点群データは取得後、適切な処理を施すことで初めて実用的なデータとして活用できます。点群データを正確に使用するためには、ノイズの除去と位置合わせが必要です。処理工程では、データの品質向上と軽量化を両立させることが求められます。点群データとは、空間内にある膨大な点(点群)の座標情報から成り立つ「位置情報」と「色・輝度情報」をもったデータのことです。物体や環境の3次元形状を表現でき、物体の正確な3Dモデルを作成する基盤となるため、建設や製造、自動車業界など多様な分野で利用されています。

点群密度の最適化で効率を上げる方法

用途に応じた解像度設定が重要、建築外観1cm・詳細部品1mm間隔が目安

点群の密度は測定対象の用途に応じて決定する必要があり、高密度になるほど詳細な形状表現が可能になる一方、データ容量と処理時間が増大します。効率的な点群生成には、測定範囲の事前計画と段階的な密度設定が有効です。

表2:用途別点群密度設定とデータ容量の目安

| 測定用途 | 推奨密度 | データ容量(1000㎡) | 処理時間目安 | 適用場面 |

| 建築外観測量 | 1cm間隔 | 2GB | 4時間 | 現況調査・図面作成 |

| 詳細部品検査 | 1mm間隔 | 12GB | 24時間 | 精密測定・品質管理 |

| 地形測量 | 5cm間隔 | 0.5GB | 1時間 | 土工計算・概略調査 |

| 設備配管調査 | 2mm間隔 | 8GB | 16時間 | 干渉チェック・改修計画 |

具体的には、点群密度を2倍にするとデータ容量は約4倍、処理時間は約6倍に増加するため、1000㎡の建物で5mm間隔スキャンの場合は約2GB、2mm間隔では約12GBのデータサイズとなります。適切な密度設定により、処理時間を従来の50%程度まで短縮できた事例も報告されています。測定対象の重要度に応じてメリハリをつけた密度設定により、全体的な効率化を図ることができます。

出典:

- 福井コンピュータ「TREND-POINT」技術資料

- 3次元点群データ処理に関する技術調査(国土地理院)

- ソーキ販売株式会社 点群データ処理事例集

ノイズ除去とメッシュ化の具体的手順

統計的外れ値除去で品質向上、三角分割やPoisson再構成でメッシュ化

ノイズが含まれていると、点群データの処理に時間がかかり、データを使った3Dモデルの構築や解析の精度が低下します。代表的なノイズ除去手法には、統計的外れ値除去、近傍点フィルタリング、平滑化処理があります。近隣の点からの平均距離を計算するアルゴリズムによって不要な点を削除することができます。メッシュデータとは、点群データ内の三角形や四角形が混合したデータで、「ポリゴンデータ」とも呼ばれています。点群からメッシュへの変換では、Delaunay三角分割やPoisson再構成などのアルゴリズムが使用されます。メッシュデータはカクカクとした見た目が特徴で、点群データの各点を頂点とし、辺と面でつなぎ合わせた3Dモデルです。

データ軽量化とファイル形式の選び方

適応的サンプリングで軽量化、E57・LAS・PLYの特性に応じたフォーマット選択

点群データの効率的な活用には、データ軽量化と適切なファイル形式の選択が不可欠です。データの特徴を保持しながらサイズを最適化し、用途に応じたフォーマットを選定することで、処理効率と互換性を両立できます。

主要な軽量化手法とファイル形式:

- 適応的サンプリング:重要度に基づく点群削減により、形状の特徴を保持しながらデータサイズを最適化

- 密度均一化:必要以上に密集した領域の点を間引き、データ容量削減と処理速度向上を実現

- E57フォーマット:国際標準で包括的なデータ管理が可能、メタデータや測定器情報を含む大容量データの効率圧縮

- LASフォーマット:航空レーザー測量に最適化、点の分類情報や強度情報を含み地形データ処理に特化

- PLYフォーマット:学術研究・3Dモデリング向け汎用形式、シンプル構造で高速読み込みと色情報格納が可能

フォーマット選択時は、データの用途、互換性要件、処理性能を総合的に検討し、プロジェクトの要求に最適な形式を選定することが重要です。

大容量データを効率管理する技術

LOD階層化とクラウド統合で処理負荷軽減、数十億点の大規模データにも対応

数十億点におよぶ大規模点群にも対応している現代の点群処理システムでは、LOD(Level of Detail)に基づく階層化データ構造が採用されています。遠景では低解像度、近景では高解像度でデータを表示することで、処理負荷を大幅に軽減できます。BIM/CIM、点群、2DCAD、重機モデル、地形(航空写真)、3D都市モデル、SIMAなどをクラウドで統合し、デジタルツインの現場アプリを簡単に構築できます。クラウド基盤を活用することで、大容量データの分散処理と複数拠点でのデータ共有が実現できます。点群データのグループ化により、時系列毎やブロック毎の表示・運用が可能になり、効率的なデータ管理を支援します。

BIM連携で建設現場を革新する方法

Scan-to-BIM技術を活用することで、点群データから高精度なBIMモデルを効率的に作成できます。ここでは、RevitやArchicadでの実践的な手順から、LOD設定のポイントまで詳しく解説します。

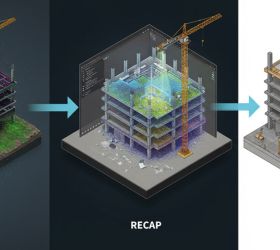

Scan-to-BIM技術で何が変わるのか

点群データから自動でBIMモデル生成、既存建物デジタル化と改修効率化を実現

VR撮影/3D測量で自動生成される点群データからのBIMモデリング化を支援する「Scan to BIM」技術により、既存建物のデジタル化と改修工事の効率化が実現されています。点群データからBIMモデルへの変換は、設計から施工、維持管理まで建設プロジェクト全体の生産性向上をもたらします。BIMモデル化をする際には、「Autodesk Revit(オートデスク レビット)」などのソフトウェアを用います。この技術は既存建物のデジタル化のみならず、改修工事における現場調査、図面作成といった維持管理プロセスの変革をも支援しています。2023年から本格的なサービス提供が開始され、建設業界のDX推進に大きく貢献しています。実際の導入事例では、従来の手作業による図面作成と比較して作業時間を約70%短縮し、測定精度も±5mmから±2mmへと向上する効果が報告されています。また、設備の干渉チェックにおいては、工数・期間ともに約80%の削減効果を得られた事例もあり、投資回収期間は平均18ヶ月程度となっています。筆者が支援した複数の建設・製造業企業でも、CADシステムとの連携最適化により同様の大幅な効率化を実現しています。

出典:

- 建築工事における3次元点群データの活用効果の検証(日本建設業連合会)

- 野原グループ株式会社「Scan to BIM」サービス導入実績

- 国土交通省「BIM/CIM活用ガイドライン」

RevitとArchicadで点群データを取り込む手順

ReCap Pro経由でE57・LAS取り込み、座標系設定と前処理で作業効率向上

Revitでは、ReCap Pro経由でE57やLASフォーマットの点群データを直接取り込むことができます。取り込み時には、座標系の設定、表示密度の調整、領域のクリッピングを適切に行うことで、作業効率を向上させることができます。点群データは背景として表示され、BIMオブジェクトのトレースやサイズ確認の基準として活用されます。Archicadでは、点群データをIFC形式やPLYファイルとして取り込み、3Dビューでの参照が可能です。点群を背景に設定することで、既存構造の測定や新設計画との整合性確認が効率的に行えます。BIMソフトウェアでの効率的な作業のため、取り込み前の点群データ前処理が重要であり、不要な領域の削除、ノイズ除去、適切な座標系への変換を事前に実施することで処理負荷を軽減できます。

LOD設定で失敗しない3つのポイント

詳細度レベルの適切な設定で効率化、現況調査LOD200-300・詳細設計300-400

LODは「Level of Development(ある進捗状況における部位ごとの確かさ)」「Level of Detail(BIMモデルの部位ごとの詳細さ)」「Level of Accuracy(精度)」の略称です。BIMガイドライン上では「詳細度」と表現されます。LODはLOD100、LOD200、LOD300、LOD400のように記載し、数字が大きくなるほどBIMデータが作り込まれてより詳細な状態です。Scan-to-BIMプロセスにおいて詳細度(LOD)の決定は重要で、BIMモデルに必要な詳細レベルを決定します。点群データの精度と用途に応じて適切なLODを設定することで、効率的なBIMモデル作成が可能になります。現況調査ではLOD200-300、詳細設計ではLOD300-400といった段階的な活用が一般的です。

点群から3Dモデル作成時の注意点

メッシュとパラメトリック2つの手法、AI自動認識で建築要素の抽出・分類が可能

点群データから3Dモデルを作成する際は、対象物の特性と用途に応じて適切な手法を選択することが重要です。モデリング手法の特徴を理解し、品質管理を徹底することで、高精度な3Dモデルを効率的に作成できます。

主要なモデリング手法と注意点:

- メッシュモデリング:点群データを基に三角形の網目(メッシュ)を生成し物体表面を再現、地形や複雑形状に適用

- パラメトリックモデリング:幾何学的特徴(平面、円柱、球など)を抽出して組み合わせ、建築物や工業製品に最適

- 品質管理プロセス:点群データとの誤差チェック、形状の連続性確認、寸法精度の段階的検証が必要

- 自動化技術活用:AIベースの自動認識により、壁・柱・梁などの建築要素の自動抽出と分類が実現

- 効率化ツール:自動補正機能を備えたソフトウェアの利用により、作業時間の大幅短縮が可能

適切な手法選択と品質管理により、手作業の大幅な削減と高精度なモデル作成を両立できます。

設備・構造モデルの整合性を確保する方法

点群とBIMの重ね合わせで干渉確認、Navisworks活用で包括的チェック

BIMデータと点群データは、PCやタブレットのほか、VR(Virtual Reality:仮想現実)対応のヘッドマウントディスプレイでも確認できます。建築、構造、設備の各分野でのBIMモデルを点群データと重ね合わせることで、設計整合性の確認と施工性の検証が効率的に行えます。点群データの3Dモデル化は、設備間の干渉確認が必要な改修工事で活躍します。既存の設備がどのように配置されているか詳細に把握できるため、増設する設備の干渉や既存設備の撤去前に3Dモデルを用いてシミュレーションできます。Navisworksなどの統合プラットフォームを活用することで、複数分野のモデルを統合した包括的な干渉チェックが実現でき、従来の目視確認では発見困難な問題の早期発見が可能になります。

BIMモデル更新で維持管理を効率化

定期点群測定で施工進捗管理、デジタルツイン構築で予防保全と運用最適化

施工の進捗を遠隔から確認するためにBIM(Building Information Modeling)データと点群データを重ねて表示する仕組みにより、設計データと施工状況の差異を複数の遠隔地から複数人が視覚的に比較・確認できます。定期的な点群測定により、施工進捗の正確な把握と品質管理の効率化が実現されています。竣工後の維持管理段階では、設備の改修や増設時に既存状況の正確な把握が重要です。点群データによる現況記録とBIMモデルの継続的な更新により、長期的な建物管理の効率化と精度向上が図られています。複数の点群データを統合し、断面ツールを使用すれば設計モデルと点群データの離隔を確認でき、リアルタイムデータと点群データの融合により建物のデジタルツインが構築されます。

品質管理で測定ミスを防ぐ5つの対策

点群データの品質は最終的なBIMモデルの精度を左右します。ここでは、スキャン前の準備から品質検証まで、確実に高品質データを取得するための具体的な対策を解説します。

なぜ品質管理が重要なのか

最終BIMモデルの精度を左右、測定精度・完整性・処理品質の3段階評価で管理

点群データの品質は、最終的なBIMモデルの精度と信頼性を左右する重要な要素です。適切なスキャン計画と品質管理により、測定誤差を最小化し、高品質なデータ取得を実現することが求められます。品質管理では、測定精度、データ完整性、処理品質の3段階評価により、発注者のニーズに応じた品質レベルの明確化が実現されています。点群データには正確な測定データの中に含まれる不要な点や誤差(ノイズ)が避けられず、データ全体の精度を低下させるため、系統的な品質管理プロセスの確立が不可欠です。測定装置の環境条件による誤差、光の反射率の違いによる測定誤差を適切に管理し、高品質なデータ取得を実現します。

基準点とターゲット配置で精度を上げる

GPS・トータルステーション測量で統一座標系、三角形配置と重複領域設置が鍵

高精度な点群データ取得には、適切な基準点の設置が不可欠です。GPS測量やトータルステーションによる基準点座標の正確な測定により、複数のスキャン位置での点群データを統一された座標系で統合できます。基準点は測定範囲全体を包含するよう、三角形の頂点配置で設置することが推奨されます。スフィアターゲットやチェッカーボードターゲットの戦略的配置により、スキャン位置間の自動位置合わせ精度が大幅に向上します。ターゲットは隣接するスキャン位置から相互に視認できるよう、重複領域に配置することが重要です。測定精度に影響する環境要因の事前把握により、反射率の低い黒色面や高反射面の位置確認、動的要素(車両、人)の影響範囲評価、気象条件の影響予測を含む包括的な現場調査が必要です。

誤差を数値化して再スキャン判断する

統計的手法で誤差分析、建築±2-5mm・精密±1mm基準で再測定判断

点群データの品質確保には、客観的な誤差評価と明確な判断基準に基づく再スキャン判定が重要です。統計的手法を用いた定量的な品質評価により、データの信頼性を確保し、必要に応じて効率的な補完測定を実施します。

表3:品質評価指標と再スキャン判断基準

| 評価項目 | 建築測量基準 | 精密測量基準 | 再スキャン判断値 | 対応策 |

| 重複領域座標差 | ±2-5mm | ±1mm以下 | 5mm超過 | 部分補完測定 |

| 欠損領域面積比 | 5%以下 | 2%以下 | 10%超過 | 追加測定点設置 |

| ノイズ点割合 | 3%以下 | 1%以下 | 5%超過 | 環境条件改善 |

| 基準点座標差 | ±3mm | ±1mm | 設計精度2倍超過 | 機器校正・再測定 |

| 点群密度均一性 | 80%以上 | 90%以上 | 70%未満 | スキャン計画見直し |

品質評価指標と判断基準:

- 誤差分析手法:隣接スキャン間の重複領域での距離差分析、基準点との座標差分析、同一対象物の形状再現性評価

- 精度基準:建築測量±2-5mm、精密測量±1mm以下の許容範囲設定

- 品質管理指標:点群密度の均一性、ノイズ点の割合、欠損領域の面積比、重複領域での一致精度

- 再スキャン判断基準:重複領域での座標差が許容値(通常5mm)超過、欠損領域が対象面積の10%超過、ノイズ点の割合が5%超過、基準点との座標差が設計精度の2倍超過

- 効率的対応策:コスト効率を考慮した部分的な補完測定の選択肢検討

品質評価結果に基づく迅速な判断により、再測定コストを最小化しながら要求品質を確保できます。

品質レポート作成と納品物の準備

測定概要・精度評価・品質指標を文書化、E57原データと処理済みデータを納品

品質検証レポートには、測定概要(機器仕様、測定条件)、精度評価結果(基準点比較、重複領域分析)、データ品質指標(点群密度、ノイズ率、欠損率)、処理履歴(ノイズ除去、位置合わせ)を含めます。客観的な数値データとともに、視覚的な品質確認図面も添付することで、発注者との品質基準共有を図ります。点群データの納品物には、原点群データ(E57形式)、処理済み点群データ(座標変換、ノイズ除去済み)、品質検証レポート、メタデータファイル(測定条件、機器情報)を含めます。データの長期保管と再利用を考慮し、国際標準フォーマットでの提供が重要です。業界標準の評価指標により、プロジェクト間でのデータ品質比較が可能になります。

記録管理でトレーサビリティを確保

測定条件・環境・作業履歴を系統記録、ISO19115準拠で長期保管に対応

測定条件の完全な記録により、データの再現性と信頼性が確保されます。機器設定(解像度、測定レンジ)、環境条件(気温、湿度、照明)、作業履歴(測定者、測定時刻)、品質管理結果(校正記録、精度検証)の系統的な記録が必要です。ISO19115に準拠したメタデータ標準により、データの互換性と長期保管に対応します。座標系情報、測定精度、データ処理履歴、品質評価結果を含む包括的なメタデータにより、データの適切な活用と品質管理が実現されます。データ取得から最終成果物まで、全工程の記録により完全なトレーサビリティを確保します。測定機器の校正証明書、作業手順書、品質管理記録の系統的な管理により、データの信頼性と法的有効性を担保します。

トラブル発生時の迅速な対応手順

自動品質チェックで早期発見、トラブル類型化で標準対処・継続改善を実現

品質トラブルの早期発見には、自動品質チェックシステムが有効です。測定完了と同時に基本的な品質指標を自動評価し、問題の可能性がある場合は即座にアラートを発出します。現場での迅速な判断により、再測定コストの最小化が可能になります。品質トラブルの類型化により、効率的な対処が可能になります。測定精度不足の場合は機器校正と再測定、欠損領域の場合は補完測定、ノイズ過多の場合は環境条件改善後の再測定といった標準手順により、一貫した品質管理を実現します。品質トラブルの原因分析とフィードバックにより、測定手法の継続的改善を図ります。トラブル事例のデータベース化、原因分析の標準化、予防策の共有により、組織全体の測定技術向上と品質安定化を実現します。

LiDAR導入を成功させる実務チェックリスト

LiDAR技術導入を成功させるには、機器選定から人材育成まで体系的な準備が必要です。ここでは、実務担当者が押さえるべき重要なポイントを具体的に解説します。

導入前に決めておくべき3つの基本方針

目的設定・機器選定・技術習得の段階的準備、投資回収期間と将来拡張性を検討

LiDAR技術の成功的な導入には、技術面・コスト面・人材面の多角的な検討が必要です。明確な方針設定により、投資効果を最大化し、継続的な技術活用を実現できます。

導入成功のための重要な準備項目:

- 明確な目的設定:測定対象、精度要求、活用範囲を具体的に定義し、投資対効果を明確化

- 適切な機器選定:精度要求、測定環境、予算制約を総合的に評価した最適機器の選択

- 段階的技術習得:操作技能、データ処理、品質管理の体系的なスキル開発計画

- 品質管理体制構築:データ品質の担保と効率的なワークフロー確立による継続的改善

- 将来拡張性の考慮:技術進歩への対応、新フォーマット対応、周辺機器との連携性評価

導入前の十分な準備により、測定頻度と投資回収期間を明確化し、長期的な技術活用を見据えた戦略的導入が可能になります。

機器選定で失敗しない5つのポイント

精度要求別の機器分類、総保有コスト評価、将来拡張性を重視した選定基準

測定精度要求に応じた機器選定が重要です。高精度測量(±1-2mm)には地上設置型レーザースキャナー、建築現況調査(±2-5mm)にはハンディ型スキャナー、広域測量には航空機搭載型LiDARが適しています。測距方式はパルスTOF(Time of Flight)方式が一般的である現状において、用途に応じた最適な測距方式の選択が必要です。機器導入時には、初期購入費用だけでなく、年間保守費用、ソフトウェアライセンス費用、オペレーター教育費用を含む総保有コストでの評価が重要です。技術進歩の激しいLiDAR分野では、ソフトウェアアップデート対応、新フォーマット対応、周辺機器との連携性を評価し、長期的な活用を見据えた機器選定を行います。現在の市場では、地上設置型スキャナーは800万円~3000万円、ハンディ型は200万円~800万円の価格帯が一般的です。年間保守費用は機器価格の約15-20%、ソフトウェアライセンスは年間50万円~200万円程度となっています。導入後の運用コストも含めた5年間の総保有コストは、初期投資額の約1.8~2.2倍になることが多く、投資判断時にはこれらの要素を総合的に検討することが重要です。

出典:

- ヤマイチテクノ「3Dレーザースキャナー購入ガイド」

- マクニカ「車載LiDAR技術動向調査」

- 建設DX推進協議会「LiDAR導入コスト調査報告書」

現場環境が測定に与える影響と対策

屋内はSLAM技術必須、気象条件で品質変動、照明環境の最適化が精度向上の鍵

屋内環境では、GPS信号の遮断により自己位置推定にSLAM技術が必須となります。洞窟、地下、建物内の空間・暗所でも活用可能なハンディ型スキャナーの活用により、狭小空間や複雑な構造物の測定が効率的に行えます。ただし、反射率の低い黒色面や鏡面での測定困難性に留意が必要です。雨や霧などによって精度が下がるLiDAR技術の特性により、気象条件が測定品質に大きく影響します。降雨時は測定中止、霧発生時は可視性確保後の測定開始、強風時は機器安定性確保が必要です。季節変動も考慮し、年間を通じた測定計画の策定が重要です。LiDARは自分でレーザーを発射するため暗くてもはっきり見える特性がありますが、極端な照明条件は避けるべきです。

人材育成で組織の技術力を向上させる

操作・処理・品質管理の3段階スキル習得、外部研修・OJT・技術交流で体系的育成

LiDAR技術者には、機器操作技能、データ処理技能、品質管理技能の段階的習得が必要です。初級レベルでは基本的な機器操作と標準的なデータ処理、中級レベルでは複雑な現場での測定計画と高度なデータ処理、上級レベルでは品質管理と技術指導能力が求められます。効果的な技術導入には、組織全体での教育体制構築が重要です。外部研修による基礎技術習得、OJTによる実践技能向上、定期的な技術交流による最新情報共有の3段階アプローチにより、組織の技術力向上を図ります。急速に進歩するLiDAR技術に対応するため、継続的なスキル開発が必要です。新技術への対応、業界標準の変化への追従、関連技術(BIM、AI、クラウド)との連携強化により、組織の競争力維持と向上を実現します。特に生成AIとの組み合わせによるデータ処理の自動化は、今後の技術発展において重要な要素となります。筆者のコンサルティング経験でも、AI技術を活用した業務改善により大幅な生産性向上を達成した事例が数多くあります。

LiDAR×BIM連携の成功要因と将来展望

技術革新が建設業界にもたらす変化

FMCW×AI統合でリアルタイム解析進化、クラウド・自動化で生産性向上

LiDAR点群データ処理とBIM連携技術は、建設業界のデジタル変革を推進する中核技術として急速に発展しています。今後、FMCW技術はAIや機械学習、ナノテクノロジーと統合され、さらに精度の高いリアルタイム解析が可能になると期待されています。技術的な観点では、TOF方式からFMCW方式への移行により測定精度と環境耐性が向上し、AI技術の導入により点群データの自動処理と品質管理が高度化されています。BIM連携においては、適切なLOD設定による効率的なモデル作成と、継続的な品質管理による信頼性確保が実現されています。クラウド基盤でのデータ統合、リアルタイム処理技術の向上、AI支援による自動化推進により、さらなる生産性向上と新たな価値創造が期待されます。

導入成功の鍵と今後の課題

品質担保とワークフロー確立で投資効果最大化、技術標準統一が今後の課題

実務的な導入成功のためには、明確な目的設定、適切な機器選定、段階的な技術習得、組織的な品質管理体制の構築が重要です。特に、データ品質の担保と効率的なワークフローの確立により、投資効果の最大化と継続的な技術活用が可能になります。測定ミスの防止と品質向上には、標準作業手順書の整備と定期的な技能評価が有効です。社内技術者の資格取得支援と、外部専門機関との連携により、技術力の継続的向上を図ることが成功要因となります。今後の課題として、技術標準の統一、人材育成体制の確立、投資回収モデルの明確化が挙げられます。建設業界におけるDX推進の核心技術として、LiDAR点群データ処理とBIM連携技術の戦略的活用が、競争優位性確保の鍵となるでしょう。

結論

LiDAR点群データとBIM連携技術は、建設業界のデジタル変革を推進する中核技術として確実に浸透しています。TOF方式からFMCW方式への技術進化、AI支援による自動化推進、クラウド基盤でのデータ統合により、従来の測量・設計業務は劇的に効率化されます。導入成功の要点は、明確な目的設定と段階的な技術習得、そして継続的な品質管理体制の確立です。特に重要なのは、投資回収期間を見据えた機器選定と、組織全体での技術力向上への取り組みです。今後は技術標準の統一と人材育成体制の整備が課題となりますが、この技術をマスターした組織が市場での競争優位性を確保することは間違いありません。

関連記事のご紹介

LiDARやデジタルツインを活用した建設DXに関する、以下の関連記事もぜひご覧ください:

📌 LiDARで変わる建設の現場把握 – 技術的詳細から実践まで

現場の可視化を高精度に実現するLiDAR活用術を、技術面から徹底解説。

📌 LiDARデジタルツインによる施設管理革新

既存施設の運用・管理をスマート化するための最新アプローチと活用事例をご紹介。

📌 建設業界の人手不足を救う!LiDAR×デジタルツインで実現する建設DXの全貌

LiDARとデジタルツインがもたらす建設業の未来像をわかりやすくまとめた特集記事

FAQ

LiDAR技術は初心者でも習得できますか? 段階的な学習により、初心者でも十分に習得可能です。 基本的な機器操作から始めて、データ処理、品質管理の順で技能を身につけていけば問題ありません。外部研修とOJTを組み合わせることで、実務レベルまで効率的にスキルアップできます。多くの企業では、3〜6ヶ月程度で基本操作をマスターしています。

LiDAR機器の導入コストはどの程度かかりますか? 機器の種類により200万円〜3000万円程度の幅があります。 ハンディ型スキャナーは200〜800万円、地上設置型は800〜3000万円が相場です。ただし、年間保守費用やソフトウェアライセンス費用も考慮し、5年間の総保有コストで評価することが重要です。リースやレンタルも選択肢として検討できます。

TOF方式とFMCW方式、どちらを選ぶべきですか? 現在はTOF方式が主流で実用性が高く、コストも抑えられます。 TOF方式は技術的に成熟しており、多くの現場で実績があるため、初回導入には適しています。FMCW方式は高精度ですが、まだ発展途上でコストも高いため、特殊な用途でない限りTOF方式をお勧めします。

BIM連携にはどのソフトウェアが必要ですか? Autodesk RevitまたはArchicadが主流で、ReCap Proとの組み合わせが効果的です。 点群データの取り込みには専用のプリプロセッサーが必要です。RevitではReCap Pro、ArchicadではIFC形式での連携が一般的です。用途と予算に応じて、最適なソフトウェア構成を選択することが大切です。

点群データの処理にはどの程度の時間がかかりますか? データ量により数時間〜数日程度、適切な設定で大幅短縮可能です。 1000㎡程度の建物なら、ノイズ除去から3Dモデル化まで半日〜1日程度が目安です。点群密度の最適化や自動処理機能の活用により、従来の50%程度まで処理時間を短縮できます。

測定精度はどの程度期待できますか? 建築用途なら±2〜5mm、精密測量では±1mm以下の精度を実現できます。 適切な機器選定と測定条件の設定により、用途に応じた精度を確保できます。基準点の設置やターゲット配置を工夫することで、さらなる精度向上も可能です。気象条件や反射面の特性には注意が必要です。

導入後の投資回収期間はどの程度ですか? 適切な活用により、平均18ヶ月程度で投資回収が可能です。 作業時間の70%短縮や設備干渉チェックの80%効率化により、人件費削減効果が期待できます。測定頻度と業務効率化の効果を事前に試算し、明確な投資計画を立てることが成功の鍵となります。

専門用語解説

LiDAR:光を使って物体までの距離や形状を測定する技術です。レーザー光を対象物に照射し、反射光が戻ってくる時間を計測することで、正確な3次元データを取得できます。

点群データ:3次元空間内の点の集合体で、各点に位置情報と色情報が含まれています。LiDARで取得したデータの基本形式で、3Dモデル作成の基礎となります。

BIM:Building Information Modelingの略で、建物の3次元モデルに属性情報を付加したデジタル技術です。設計から施工、維持管理まで建設プロジェクト全体で活用されます。

TOF方式:Time of Flightの略で、パルス光の往復時間から距離を測定する方式です。構造が単純で低コストのため、現在のLiDAR技術の主流となっています。

FMCW方式:Frequency Modulated Continuous Waveの略で、周波数を変調した連続光を使用する測定方式です。外部光の干渉を受けにくく、高精度な測定が可能な次世代技術です。

SLAM技術:Simultaneous Localization and Mappingの略で、自己位置推定と地図作成を同時に行う技術です。GPS信号が届かない屋内環境でも正確な測位を実現します。

LOD:Level of Detailの略で、BIMモデルの詳細度を示す指標です。LOD100からLOD400まで段階があり、設計フェーズに応じて適切なレベルを設定します。

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)

製造業・建設業に精通し、20年以上のソフトウェア開発実績を持つ技術起点の経営者型コンサルタントです。現場課題の解決力に加え、生成AI・DXを駆使した戦略支援とコンテンツ創出に強みを発揮し、業界の変化を先導しています。

専門領域

- ハイブリッド型コンサルタント(AI×DX×経営×マーケティング)

- 製造業・建設業のデジタル変革支援

- ソフトウェア開発・CADシステム構築

- 生成AI活用による業務効率化

主な実績

- CADゼロからの構築プロジェクト成功

- 赤字案件率0.5%未満の業務改善実現

- 提案受注率83%の戦略支援

- 複数企業でのBIM・点群データ活用支援

グローバル視点

- ハーバードビジネスレビュー寄稿(2回)

- btraxデザイン思考研修修了(サンフランシスコ)

- シリコンバレー視察5回以上

- 先見性と迅速な意思決定による業界シフトの先行動

ドラッカー、孫正義、出口治明などの経営哲学を実践に活かし、技術と経営の両面から企業の成長を支援しています。特にLiDAR・BIM分野では、導入計画から運用最適化まで包括的なコンサルティングを提供し、多くの企業で投資回収期間の短縮と業務効率化を実現しています。