建設DXは業界の成長戦略ですが、外注契約の選択を誤ると追加費用が膨らんだり、導入後にシステムが使えない失敗が相次いでいます。本記事では、その失敗を招く根本原因を分析し、請負契約・固定委任契約・ラボ開発の三つを徹底比較。読み終わると、自社に最適な契約形態の選び方が分かります。

はじめに

建設業界は急速にDXが進む一方で、外注契約を誤ると多額の追加費用や機能の不備に陥ります。発注企業が建設業の課題を理解せず、従来のソフトウェア契約をそのまま当てはめるのが失敗の根源です。このコラムでは失敗の共通パターンを分析します。筆者が20年以上のDX支援経験の中で実際に見てきた失敗事例に基づき、請負契約と固定委任契約、ラボ開発契約の三つを徹底比較します。なぜラボ開発が建設業DXと相性がよいのかも、実装型支援の視点から解説していきます。

建設DXの外注契約が失敗しやすい理由

建設DXプロジェクトの失敗の多くは、外注契約の選択ミスに起因しています。実は建設業のDXには特有の困難があり、従来のソフトウェア開発契約では対応しきれません。ここでは失敗の根本原因を、三つの視点から解き明かしていきます。

建設DXは最初に要件を決められないプロジェクトです

建設DXは複雑な要因が絡み、実装段階で要件が次々と浮かび上がるプロジェクトです。

建設DXは、プロジェクト開始時に完全な要件定義ができません。現場環境や気候、労務管理、施工順序など多くの変数がプロセスに影響するからです。設計段階では見えないニーズが、実装の過程で浮かび上がります。

BIM連携やAI画像認識など新しい技術を導入する場合、実装しながら要件を詰めるアプローチが避けられません。この特性を見過ごした企業は、初期段階で完全な仕様書を前提とした請負契約を選びます。その結果、後々の要件変更に対応できず失敗するケースが多発しているのです。

従来の外注契約が抱える前提と限界を理解しよう

請負契約は仕様が明確で変更が少ないことを想定しており、変化する建設DXには不向きです。

日本の建設業で一般的な請負契約は、仕様が明確で変更が少ないプロジェクトを想定しています。契約時点で何をいつまでに完成させるかが確定していることが前提です。

しかし建設DXでは、デジタル化を通じて新たな可能性や課題が次々と発見されます。要件変更のたびに追加見積もりと契約変更が必要になり、発注側と受注側の関係が対立的になりやすいのです。さらにDX人材育成や内製化といった中長期的な視点が組み込まれず、契約終了後に独立して運用・改善できる体制が構築されません。

DX案件でよく起きる「認識ズレ」と失敗の構造

発注企業とIT企業の目的の違いが、技術的完成と現場ニーズのズレを生み出します。

建設企業の経営層とIT企業の開発チーム間には、根本的な認識ズレが存在します。発注企業は建設業務の効率化を目指し、開発企業は仕様書に従ったシステム構築に注力するのです。

結果として、技術的に完成したシステムが現場のニーズとズレたり、導入後の運用保守に関わる内製化支援が不十分だったりします。請負契約では納品時点で開発企業の責任が終わるため、その後のDX推進における課題解決への関与が弱まります。建設業全体のDX成熟度が高まるにつれて、単なるシステム納品ではなく、企業のDX人材育成と継続的な業務改善を支援する契約形態の重要性が高まっているのです。

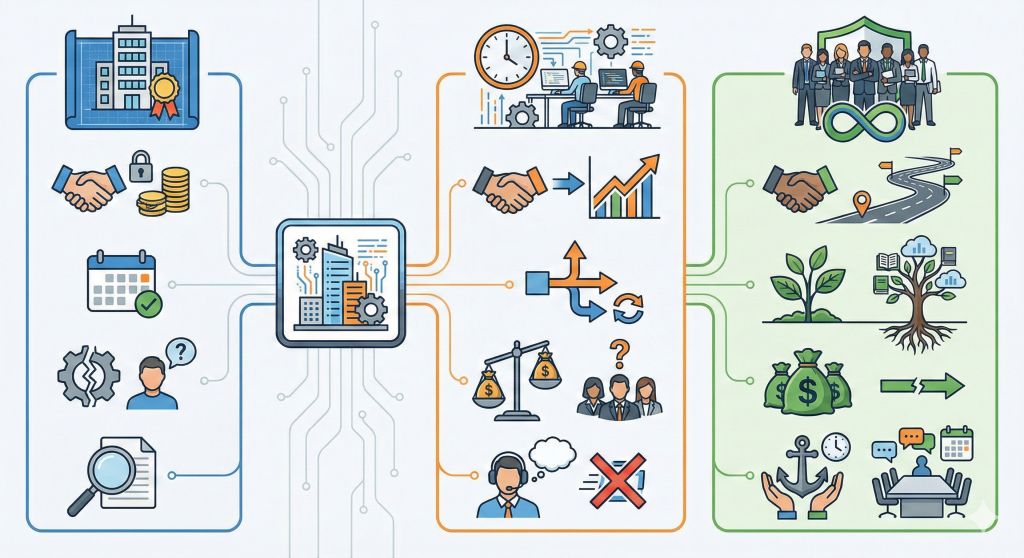

建設DXで使われる3つの契約形態を整理する

建設DXの外注では、主に三つの契約形態が使われています。それぞれ異なる背景と目的から生まれた形態で、メリットとデメリットが対照的です。まずはこれら三つの契約の基本的な特徴を理解することが、最適な選択につながります。

以下の表は、3つの契約形態の基本的な定義、メリット、デメリットを整理したものです。

表2:建設DX外注契約の3つの形態の基本比較

| 契約形態 | 報酬対象 | 主なメリット | 主なデメリット |

| 請負契約 | 成果物の完成 | コスト事前確定、予算管理が容易、既存ハード調達と同じ枠組み | 要件変更のたびに追加見積もり必要、対応速度が遅い、DX人材育成が期待できない |

| 固定委任契約 | 作業の遂行(時間またはエンジニア数) | 仕様変更に対応しやすい、支払額が一定に保たれる、段階的改善に向いている | 最低作業量保証が必要で小規模案件は高くつく、優秀人材確保の保証がない、DX初期企業には負担が大きい |

| ラボ開発契約 | 専属チーム提供(一定期間) | 仕様変更は追加費用なし、同じチーム継続でノウハウ蓄積、長期的なパートナーシップが構築できる | 短期案件では割高、チーム確保の継続コストが必要、毎週の定例会などコミュニケーション負担 |

各契約形態の詳細については、以下で詳しく解説します。

請負契約とは?向いているケースと失敗例

成果物の完成を前提とし、コスト確定は容易ですが追加費用が膨らむリスクがあります。

請負契約は、成果物の完成に対して報酬を支払う形態です。仕様書に基づいて何をいつまでに納品するかが明確に定められ、納期内に完成させるのが受注企業の責任になります。

メリットはコストが事前に確定しやすく、予算管理が容易な点です。建設業の既存のハード調達では慣れ親しんだ形態でもあります。しかし建設DXでは現場での試行錯誤で、実は必要な機能が次々と出てきます。追加費用が膨らみやすいのが致命的です。

仕様変更のたびに見積もりと契約変更が必要になるため、対応が遅くなります。DX推進のモメンタムが失われやすいのです。最初の見積もりが400万円で、最終的に700万円になった失敗例も多いのは、仕様決定の不十分さと請負契約の相性の悪さが重なるからです。

固定委任契約の特徴と柔軟性・限界を解説

作業遂行に対する契約で柔軟ですが、優秀人材の確保が難しくDX初期企業には重い。

固定委任契約は、仕事の完成ではなく作業の遂行に対して報酬を支払う形態です。弁護士や税理士との顧問契約がこのタイプに相当します。ソフトウェア開発では、固定金額を支払う対象が月単位の労働時間か確保するエンジニア数になります。

メリットは契約期間内であれば仕様変更に対応しやすく、支払額が一定に保たれることです。DX推進における段階的な改善に向いています。ただしデメリットもあります。最低限度の作業量保証が必要なため、小規模な案件には高くつく可能性があるのです。

また優秀なエンジニアを継続的に確保できるかどうかの保証がなく、担当者が途中で交代されるリスクがあります。DX人材育成という観点では、発注企業の担当者が依頼すべき具体的な作業を主体的に定義する必要があり、DX初期段階にある企業には難しい側面があるのです。

ラボ開発契約とは?他契約との違いと導入効果

専属チームを一定期間確保し、仕様変更が自由でノウハウ蓄積が容易な形態です。

ラボ開発契約は、一定期間の専属エンジニアチームの提供に対して報酬を支払う形態です。オフショア開発で広く採用されており、国内でも急速に普及しています。通常3ヶ月から1年単位で契約し、リーダー1名を含む3~5名のエンジニアチームが専任で従事します。

請負契約のように成果物に縛られず、固定委任契約のように最低作業量を詳細に定義する必要もありません。代わりにこのチームと一緒に、この期間、DXを推進するという関係性になります。仕様変更は追加費用なしで対応でき、チーム内にノウハウが蓄積されやすいのが特徴です。

建設業のような現場主導で要件が変わりやすいプロジェクトに最適な形態として、ラボ開発は近年注目が高まっています。

DX視点で3つの契約を徹底比較する

三つの契約形態をDX推進の実務的な観点で比較することで、それぞれの向き・不向きが鮮明になります。要件変更への対応速度、現場業務への理解度、人材育成効果という四つの重要な軸で、徹底検証していきましょう。

以下の表は、建設DXプロジェクトにおいて、3つの契約形態がどのような特性を持つかを一覧で示したものです。

表1:建設DX推進における3つの契約形態の比較

| 比較軸 | 請負契約 | 固定委任契約 | ラボ開発契約 |

| 要件変更への対応 | 3~4週間のリードタイム必要、追加見積もりが発生 | 追加費用なし、ただし発注側の主動的指示が必要 | 日次定例で対応、追加費用なし、柔軟に優先順位変更可能 |

| 現場業務の理解度 | 仕様書中心で、実務とのズレが発生しやすい | 一定レベルの理解あるが、担当者交代でリセット | 定期現場視察により深い理解、ベストプラクティス共有 |

| DX人材育成効果 | ほぼ期待できず、内製化の基盤が弱い | 中程度の関与で学習効果あるが、負担が大きい | 発注企業がマネジメント中心に関与、DX思考が身につく |

| 中長期DX推進(3~5年) | プロジェクト完了で終了、連続性が失われる | 原理的には可能だが、指示内容の決定が困難 | 段階的成長が可能、現場知識とシステム知識が融合 |

| 向いている案件タイプ | 要件が完全に確定した短期案件 | DX経験豊富で自社が主導できる企業 | DX初期段階で要件が変わりやすいプロジェクト |

この表から明らかなとおり、建設DXの特性(要件の段階的決定、現場フィードバックの必要性、人材育成の重要性)を踏まえると、ラボ開発契約が有力な選択肢として位置づけられます。以下では、各比較軸について詳しく解説していきます。

要件変更にどれだけ柔軟に対応できるか?

建設DXの20~30%の要件変更に、ラボ開発は日次対応で素早く対処できます。

筆者が支援した多くの建設DXプロジェクトでは、最初の要件定義から20~30%程度の追加機能やプロセス変更が発生する傾向があります。このレベルの変更に対応する柔軟性が、契約形態選択の重要なポイントになります。請負契約では要件変更のたびに見積もりと契約変更という3~4週間のリードタイムが必要になります。その間に現場のニーズが先に進んでしまい、悪循環に陥るのです。

固定委任契約では原則として追加費用は発生しません。しかし今月はこの機能、来月はあの改善という柔軟な優先順位付けには、発注企業側の高度なマネジメント能力が求められます。

ラボ開発契約では優先順位の変更や要件追加が、チームと発注企業の日次定例会で決定され、その日のうちに開発に反映されます。契約形態そのものが変化への柔軟性を前提としているため、ウォーターフォール型とアジャイル型の開発スタイル両方に対応可能なのです。

業務改善や現場理解との相性を比較する

ラボ開発は定期的な現場視察で業務を深く理解し、ズレの少ない実装が可能です。

建設DXの本質は業務改善です。単にシステムを導入するのではなく、現場の課題を正しく理解し、デジタル化がもたらす業務フローの変化を先読みすることが重要です。

請負契約では、開発企業は仕様書通りに作ることに専念するため、導入後に実は現場の使い方が違うという事態が発生しやすいのです。固定委任契約でも、受注企業とのコミュニケーション頻度は請負より高いものの、担当者が交代される可能性があり、業務知識の蓄積が十分ではありません。

ラボ開発契約では、同じチームが一定期間専任するため、建設現場特有の季節変動や施工段階による業務変化を深く理解します。システム側の対応を予め設計できるのです。現場視察や業務ヒアリングが定期的に行われ、システムと実務の間のギャップが小さくなります。

発注側の関与度とDX人材の育成効果を検証

ラボ開発では発注企業の担当者がマネジメント的に関与し、DX思考が身につきます。

DX推進で見落とされやすいのが、自社内のDX人材育成です。契約終了後も自分たちで運用・改善できる組織体制がなければ、継続的なDXは実現しません。

請負契約では、発注企業の担当者が受動的になりやすく、開発過程への関与が限定的です。納品されたシステムを使うという受け身のポジションに留まるため、自社内にシステム設計やカスタマイズの知識が蓄積されません。

固定委任契約では発注企業が主動的にやるべき作業を指示する必要があるため、関与度は高まります。ただし定期的なレビューと改善が求められ、DX初期段階の企業には負担が大きいのです。

ラボ開発契約では、ラボチームが問題提起と提案を積極的に行うため、発注企業の担当者は現場の声を聞いて方向性を決定するというマネジメント的な関与が中心になります。このプロセスの中で、自社の担当者がDX思考を身につけやすいのです。

ラボチームのエンジニアが建設業務を深く学ぶことで、将来的に内製化する際の人材採用基準や育成カリキュラムが明確になるという副次効果も生まれます。

中長期のDX推進に最も適した契約はどれか

3~5年の中長期推進ではラボ開発が最適で、継続的な伴走が成果を生み出します。

建設DXを単年度プロジェクトで完結させようとする発想は、実は業界全体の効率化を阻害しています。生産性向上やDX人材育成は、最低3~5年単位の継続的な取り組みが必要です。

この観点で三つの契約形態を評価すると、DX初期段階で要件が変わりやすい建設企業にとって、ラボ開発契約は有力な選択肢です。理由は、同じチームが長期間関与することで現場知識とシステム知識の融合が実現するからです。

1年目は課題発掘と基盤構築、2年目は現場フィードバックに基づく改善、3年目からは内製化への移行準備という段階的な成長が可能になります。請負契約を複数回繰り返す方式は、その都度チームが交代するため、プロジェクト間の連続性が失われやすいのです。

固定委任契約は原理的には長期継続が可能ですが、月々いくらの作業を依頼するかを発注企業が主導で決定する必要があるため、DX経験不足の企業では困難です。

結論として、建設業界のDX成熟度がまだ途上段階にある現在、ラボ開発契約による継続的な伴走型支援が、DX初期企業において適切に運用されれば成果を生み出しやすい契約形態です。実装と並行した経営支援やコンサルティングを通じて、単なるシステム導入ではなく、企業全体のDX競争力を構築することが、中長期的な成功につながります。

なぜラボ開発が建設DXと最も相性が良いのか

ラボ開発が建設業界で急速に注目されるようになった背景には、建設DXの本質的な特性とラボ開発の構造が、理想的に合致しているからです。アジャイル開発と現場業務への深い理解を中心に、その相性の良さを具体的に見ていきましょう。

「作りながら考える」DXに強いラボ開発の構造

ラボ開発はアジャイル開発に構造的に最適化され、短期反復で柔軟に対応できます。

建設DXの理想的なアプローチはアジャイル開発です。これは製品完成まで一直線に開発を進めるのではなく、2~4週間単位で小さな機能を完成させます。現場で試用してフィードバックを受け、次の開発に反映させるという反復サイクルです。

ラボ開発契約は、このアジャイル開発に構造的に最適化されています。ラボチームは納期までに完成という圧力から相対的に自由で、現場とエンジニアの日常的なコミュニケーションの中で優先順位が柔軟に変わることを前提としているからです。

一方、請負契約ではこのような短期反復が難しく、固定委任契約でも次の指示待ちというパッシブな姿勢になりやすいのです。ラボ開発では、ラボリーダーが現場でこんなニーズが出ましたと能動的に提案し、発注側の担当者が来週からそれを優先しようと即座に決定できる機動力が生まれます。

現場業務が複雑な建設業における実践的メリット

エンジニアが現場視察で業務を深く理解し、ベストプラクティスが組織内に広がります。

建設現場の業務は、同じ工種でも現場ごとに大きく異なります。地盤条件、敷地形状、近隣環境、気象条件、労働力確保状況など多くの変数があり、標準的な業務フローを描きにくいのです。

従って現場を見ずに仕様書だけで開発する請負型では、実務とのズレが必然的に発生します。ラボ開発では、エンジニアが定期的に複数の建設現場を視察し、現場監督や職人との直接対話を通じて具体的な適用シーンを理解します。このナマの業務理解があるから、実装しながら要件を詰めるというアジャイルなアプローチが現実的に機能するのです。

同じラボチームが複数現場を支援することで、ドローン映像の自動解析やAI画像認識による進捗管理など、次世代技術の導入適性も発見しやすくなり、現場間のベストプラクティスが共有され、組織全体のDX成熟度が高まるという副次効果も生まれます。

ラボ開発が内製化・DX人材育成を加速させる理由

外部依存から段階的に内製化へシフトでき、ブリッジ人材が技術知識を習得します。

多くの建設企業が誤解しているのが、DXは外部委託で完結するという発想です。実際には、最初は外部パートナーに依存しながらも、段階的に内製化へシフトすることが、長期的なDX競争力につながります。

ラボ開発は、この内製化への道筋が最も明確な契約形態です。ラボチームと並行して、発注企業の技術者がブリッジ人材として開発に関与し、システムアーキテクチャ、実装方法、テスト手法を学びます。同時に経営層は、段階的なDX推進の現実的な課題や成功パターンを直に理解することで、より効果的な経営判断ができるようになります。

契約満了時には、あの人たちがいなくなったら困るという依存状態ではなく、ここからは自分たちで進めようという自立可能な状態に移行できるよう設計されるのです。

請負契約では、このような人材育成的なアプローチが組み込まれにくく、納品後に急に内製化しようとしても、システムの詳細設計ドキュメントすら不十分な場合が多いのです。ラボ開発では、常に今後の内製化を見据えた視点で技術情報やプロセスドキュメントが整備されるため、発注企業の後継チームが引き継ぎやすいのです。

ラボ開発が向いている建設会社・向かない会社

ラボ開発が全ての建設企業に適しているわけではありません。企業のDX成熟度、組織体制、予算規模によって、向き・不向きが明確に決まります。ここでは、ラボ開発導入の判断基準を具体的に整理していきます。

以下の表は、ラボ開発の導入適性を判定するためのチェックシートです。自社の現状を照らし合わせることで、ラボ開発が適しているかどうかを簡潔に判断できます。

表3:ラボ開発導入適性チェックシート

| 判定項目 | ラボ開発に向いている | ラボ開発に向かない |

| DX成熟度 | DX推進の必要性は理解しているが、具体的に何から始めるか不明確な段階 | DX経験が豊富で、自社で主導的に指示できる、または完全な要件が決まっている |

| 要件の確定度 | 最初に要件が完全には定まらず、実装段階で変更・追加が予想される | 要件がほぼ100%確定していて、仕様変更がほとんど予想されない |

| プロジェクト期間 | 最低3ヶ月以上の継続推進を計画している | 3ヶ月以内の短期案件、単発のシステム導入 |

| 経営層の意思決定 | 毎週の定例会に参加し、迅速に判断できる体制がある | 経営層が多忙で、意思決定に1ヶ月以上かかることがある |

| 現場の協力体制 | 定期的な現場視察やヒアリングの時間確保が可能 | 現場が繁忙期で、詳細なヒアリングの時間が確保できない |

| 情報管理方針 | 業務プロセスやシステム情報を外部パートナーと共有できる方針 | 情報セキュリティが厳格で、外部との情報共有が制限されている |

| 予算と継続投資 | 月額○○万円程度の継続投資が可能で、経営判断が下りている | 予算が1回限りで、継続投資の承認が難しい |

上記の項目で「ラボ開発に向いている」側に多くチェックが入れば、ラボ開発の導入は現実的な選択肢です。逆に「ラボ開発に向かない」側が多い場合は、請負契約や固定委任契約を検討するほうが無難です。

以下では、各項目の詳細を説明していきます。

DX初期・現場主導の企業にラボ開発が最適な理由

DX初期企業はラボリーダーの顧問的役割と提案から、自社のDX方針が自然に定まります。

ラボ開発が最適にハマる企業像は、DX推進の必要性は理解しているが、何から始めればいいか分からない企業です。このような企業では、経営層が効率化したいテーマを漠然と持っていても、具体的な要件や技術的な実現可能性が明確ではありません。

正に作りながら考えるが必要な状況なのです。ラボ開発では、ラボリーダーが顧問的な役割も果たし、経営層や現場マネジャーのヒアリングを通じて提案が次々と出てきます。

発注企業は、それらの提案を試行錯誤しながら優先順位付けしていくだけで、自社のDX方針が自然と定まっていくのです。現場の課題意識が高く、改善への動きが活発な企業では、ラボチームの改善提案に現場が素早く反応し、短期での成果実現が可能になります。このような組織文化を持つ企業にとって、ラボ開発は外部の視点と現場の知恵が融合するチャネルとして機能するのです。

要件が固定的・短期案件では不向きな理由

短期案件では割高になり、要件が完全に固定的な案件では柔軟性が活かされません。

一方、ラボ開発に向かないケースも明確です。最初に要件が確定していて、このシステムをこの仕様で3ヶ月で完成させてほしいという案件なら、請負契約の方が適しています。

相性が悪い理由は、ラボ開発は同じチームを確保しつづけるコストを前提としているため、短期案件では割高になるケースが多いからです。また要件が完全に固定的な案件では、ラボ開発の柔軟性というメリットが活かされません。

例えば既存システムからのデータ移行など、タスクが明確に分割でき、現場フィードバックが不要な案件では、請負契約で十分です。予算が極めて限定的で、とにかく1000万円以内で何か作ってほしいという企業では、ラボ開発の継続的な人件費負担は難しいかもしれません。

このような企業は、最初は規模を限定した請負契約で成功体験を積み、その後ラボ開発への移行を検討する段階的アプローチが現実的です。

契約検討前に整理すべき社内体制と判断基準

経営層と現場の共通認識、現場協力体制、情報管理体制の三点を確認しておきます。

ラボ開発の導入を判断する前に、企業内で確認すべき項目があります。まず経営層と現場の間で、DXの目的や課題に関する共通認識があるかという点です。

ラボ開発は、同じチームが長期間関与するため毎週の定例会で報告と相談を繰り返すというコミュニケーション負担が発生します。経営層が忙しすぎて意思決定に1ヶ月かかるような企業では、ラボ開発のテンポについていくことが難しいのです。

次に現場の協力体制です。ラボチームが定期的に現場視察をし、作業のビデオ撮影や詳細なヒアリングを行う時間を確保できるかという点が重要です。現場が繁忙期で今は触らないでくれという企業では、ラボ開発の効果が減少します。

さらに情報管理体制です。ラボ開発では、発注企業の業務プロセスやシステム仕様に関する情報をラボチームと共有する必要があります。情報セキュリティ方針が厳格で、外部業者には最小限の情報しか教えられないという企業なら、請負契約の方が適しているかもしれません。

以上の点を整理した上で、5年間の継続的なDX推進が可能か、月額○○万円程度の継続投資ができるかという予算面での覚悟が固まっていれば、ラボ開発導入の判断基準が明確になるのです。

まとめ

建設DXの外注契約選択は、単なる手段ではなく、企業のDX戦略そのものです。請負契約は既知の要件に基づく短期的なシステム導入に向き、固定委任契約はDX経験を持つ企業の継続的な改善に向き、ラボ開発はDX初期段階にある企業の段階的な成長に最適です。

特にDX成熟度がまだ途上段階にある建設企業では、同じチームとの伴走により現場ニーズの発掘から技術的実現、人材育成が統合的に実現するラボ開発契約により、高い投資対効果を期待できます。

FAQ

ラボ開発契約で途中解約した場合はどうなりますか?

契約期間の残り期間に対する費用請求は発生しますが、交渉で調整可能な場合が多いです。

ラボ開発は専属チーム確保の契約であるため、原則として契約期間までの費用が必要です。ただし多くのラボ開発企業は柔軟に対応しており、事前に相談すれば段階的な終了や他プロジェクトへの人員シフトなどで折り合える場合があります。重要なのは、開始前に解約条件を契約書に明記しておくことです。

小規模な建設企業でもラボ開発は可能ですか?

最小1名からのラボ契約に対応する企業が増えており、小規模企業でも導入可能です。

従来のラボ開発は5名以上のチーム確保が前提でしたが、近年は最小1~2名単位での短期契約も一般的になってきました。ただし小規模な場合は、オンライン主体で進めることが多く、現場視察などの対面関係が限定されることを理解しておきましょう。予算と期間を明確にして、パートナー企業に相談することが重要です。

請負契約で失敗した場合、追加費用を発注側が負担しなくてはいけませんか?

要件変更による追加費用は発注側負担が原則ですが、契約書の内容で変わります。

請負契約では仕様書に基づいた成果物が前提であるため、初期仕様外の機能追加は追加見積もりの対象になります。ただし「設計不備による手戻り」など受注側の責任による失敗は、企業側が負担すべき場合もあります。契約時に責任範囲を明確にし、変更要件の扱いについて事前に書面で定めておくことが、後々のトラブル防止につながります。

ラボ開発で、現場からの要望がどんどん増えたら、いつまで対応してもらえますか?

契約期間内であれば、要件の追加や優先順位の変更に追加費用なしで対応できます。

ラボ開発の最大のメリットが、このフレキシビリティです。ただし「極端に業務量が増える」「当初の目的から逸脱する」といった場合は、期間延長や人数増加の相談が必要になります。毎週の定例会で優先順位を確認し、チーム容量と対応可能範囲を常に共有することが、円滑な運用の秘訣です。

DX人材育成というのは、具体的にどのような成果を期待できますか?

発注企業の担当者がシステム設計やカスタマイズの知識を身につけ、内製化の基盤ができます。

ラボ開発では、貴社の技術者がブリッジ人材として開発に関与するため、システムアーキテクチャや実装方法を実践を通じて学べます。また、ラボチームが建設業務を深く理解することで、将来の人材採用基準や育成カリキュラムも明確になり、組織全体のDXスキルが底上げされるのです。契約終了後も自社で継続改善できる体制が整うため、DX投資の長期的な価値が高まります。

現在、建設業界の大手企業が進めているラボ開発の事例はありますか?

大手ゼネコンを中心にラボ開発で現場DXを推進する企業が増えており、成功事例も多数あります。

一部の先進的な大手ゼネコンやコンサルティング企業では、デジタルツインやAI画像認識などの新技術導入において、ラボ開発による段階的な実装を採用するケースが見られています。具体的な事例や導入企業の選定については、DXコンサルティング企業やシステム開発企業に相談することで、自社の状況に近い参考例を紹介してもらえます。

ラボ開発契約を導入したい場合、相談から開始まで、どの程度の期間がかかりますか?

初期相談から契約締結まで通常2~4週間程度、実作業開始は契約後1~2週間のラグが一般的です。

相談内容の複雑さや社内調整の状況によって変動しますが、シンプルな案件なら1ヶ月以内にスタート可能です。ただし社内のセキュリティ審査や承認プロセスが厳格な企業では、数ヶ月要する場合もあります。DX推進に「いつ必要か」を念頭に、早めにパートナー企業に相談を開始することをお勧めします。

専門用語解説

アジャイル開発: 製品完成まで一直線に開発を進めるのではなく、2~4週間単位で小さな機能を完成させ、現場でのフィードバックを反映させながら改善を繰り返す開発手法です。建設DXのように要件が変わりやすいプロジェクトに適しており、ラボ開発と相性が良いとされています。

要件定義: システムやソフトウェア開発において、「何をいつまでに、どのような仕様で作るか」を具体的に決める工程のことです。建設DXでは最初に完全な要件定義が難しいため、段階的に詰めていくアプローチが現実的です。

ラボチーム: ラボ開発契約のもとで、発注企業に専任する専属のエンジニアチームを指します。通常、リーダー1名を含む3~5名程度で構成され、契約期間を通じて同じメンバーが従事することで、業務知識の蓄積とコミュニケーション効率の向上が実現されます。

内製化: 外部のIT企業に委託していた開発業務を、自社の技術者が主導で進めるように段階的にシフトすることです。最初はラボ開発で外部支援を受けながらも、知識と人材を蓄積し、最終的には自社だけで運用・改善できる体制を構築するプロセスを意味します。

ブリッジ人材: 発注企業とラボ開発チームの間に立ち、コミュニケーションや知識移転を仲介する人材を指します。発注企業の技術者がこの役割を担い、開発の詳細を学びながら、自社の内製化に向けた基礎を築きます。

ウォーターフォール型: システム開発の従来的な手法で、要件定義、設計、実装、テスト、納品という各工程を順番に進め、各段階での戻りが少ない方式です。要件が明確で変更が少ないプロジェクトには向きますが、建設DXのように要件が変わりやすい案件には対応しにくいという限界があります。

オフショア開発: 日本国内ではなく、ベトナムやフィリピンなど海外の開発企業に、ソフトウェア開発やシステム構築を委託する形態です。ラボ開発もオフショア開発の一種として、人件費の効率化と優秀な技術人材の確保を実現する手法として活用されています。

執筆者プロフィール

小甲健(こかぶ たけし)は、AXConstDX株式会社のCEOであり、製造業・建設業に精通したハイブリッド型コンサルタントです。20年以上のソフトウェア開発実績を背景に、現場課題の解決力とデジタル技術の融合を得意とし、多くの企業の成長を支援してきました。

本記事で解説する建設DXの契約形態選択は、Takeshiが実際に数多くの企業の外注プロジェクトを支援する中で直面した、現実的な課題であり、失敗パターンの分析結果に基づいています。

主な専門領域と実績:

- 製造業・建設業向けDX推進支援(CADゼロからの業務構築、大規模DX推進など)

- 過去のDX推進支援プロジェクトにおいて、赤字案件率0.5%未満※1、提案受注率83%※2という実績を実現

- 生成AIを活用した業務改革、コンテンツ制作、経営戦略支援

- グリーントランスフォーメーション(GX)と経営DXの統合支援

※1 赤字案件率:営業赤字に至ったプロジェクトの割合。過去10年間のAXConstDX実施案件ベース

※2 提案受注率:企業への提案内容が採納された割合。直近3年間の提案件数ベース

グローバル視点と先見性:

ハーバードビジネスレビューへの寄稿経験や、シリコンバレー視察5回以上、btrax(サンフランシスコ)のデザイン思考研修参加など、国際的な最先端知識を常時アップデート。業界構造の転換を見据えた先行アクション支援を強みとしており、変化の激しい建設業界において、単なる技術支援ではなく経営視点での意思決定をサポートしています。

本記事は、こうした実装型コンサルティング経験の中から、建設企業が最も頻繁に直面する「外注契約の失敗」という課題に焦点を当て、理論と実践を融合させた実用的な判断基準をお伝えするものです。