LiDAR技術の進化と建設業界の現在地

建設業界が直面する深刻な人手不足と生産性の停滞に対し、LiDAR技術は革命的な解決策として注目されています。2024年の労働時間上限規制導入により、限られた時間でより多くの成果を求められる現場では、従来の測量手法からの脱却が急務となっています。LiDAR技術とBIM・CIMの連携により、測量から設計、施工、維持管理まで一貫したデジタル化が実現し、建設業界の構造的課題解決への道筋が見えてきました。

建設現場でLiDARはどう使われているか?

建設現場におけるLiDAR活用の最前線では、ドローン搭載型システムによる測量精度の飛躍的向上が実現されています。大成建設が開発した「ソイルスキャン」では、複数台の3D-LiDARを連携させることで掘削土量を計測誤差5%未満の高精度で数値化し、従来の手作業による測量と比較して作業時間を大幅に短縮しています。この技術により、職員が危険な現場に立ち入ることなく、安全かつ迅速な土量管理が可能となりました。

ドローン搭載LiDARの測量精度は、従来手法を圧倒する性能を実現しています。広域測量において数センチメートル単位の精度を維持しながら、測量時間を従来の1/10以下に短縮できます。特に急峻な地形や立ち入り困難な箇所での測量では、その威力を発揮し、作業員の安全確保と作業効率化を同時に実現しています。取得したデータは即座にクラウドに送信され、リアルタイムでの進捗管理と品質チェックが可能となっています。

最新LiDAR機器の性能と選定ポイント

世界のLiDAR市場は急成長を続けており、2024年の3.08兆ドルから2030年には7.65兆ドルへと年平均成長率19.93%で拡大する見込みです。この成長を牽引しているのは、測定精度の向上と機器の小型化・軽量化、そして耐久性の大幅な改善です。最新のLiDAR機器は従来の機械式から固体式への転換が進み、可動部品の削減によりメンテナンス頻度が大幅に減少しています。

建設現場での機器選定においては、測定距離、精度、データ処理速度に加えて、現場環境への適応性が重要な評価基準となります。粉塵、振動、温度変化の激しい建設現場では、IP67以上の防塵・防水性能が必須条件です。また、既存のBIM・CIMソフトウェアとのデータ互換性や、クラウドサービスとの連携機能も選定の重要なポイントとなっています。コスト面では初期投資だけでなく、運用コストとROIを総合的に評価することが求められます。

BIM・CIMとの連携で広がる活用範囲

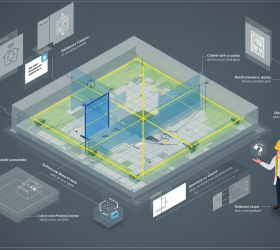

国土交通省による2023年度BIM/CIM原則適用の開始により、3次元モデルを活用した業務効率化・高度化が本格化しています。LiDARで取得した点群データをBIM・CIMモデルと統合することで、設計段階での干渉チェック精度が飛躍的に向上し、施工段階での手戻り作業を大幅に削減できています。岩田地崎建設の事例では、地下駐輪場建設においてBIM/CIMモデルと3Dレーザースキャナーによる街並み点群データを統合し、地下から地上まで一体化したデジタルツインを構築しました。

この連携により実現される効果は多岐にわたります。設計変更時の影響範囲を瞬時に把握でき、関係者間での合意形成が迅速化されます。施工段階では、日々の進捗状況をリアルタイムで3Dモデルに反映し、計画との差異を早期発見できます。竣工後の維持管理段階では、実測データに基づく正確な劣化予測と最適な保全計画の立案が可能となり、建設プロジェクトの全ライフサイクルにわたる価値向上を実現しています。

海外と日本の導入トレンド比較

グローバルな建設業界では、UAVでのLiDARシステム利用拡大、建設・エンジニアリング分野での活用深化、地理情報システム(GIS)との統合が主要トレンドとなっています。欧米では建設プロジェクトの企画段階からLiDAR技術を標準的に活用し、投資回収期間の短縮と品質向上を同時に実現している企業が増加しています。特に大規模インフラプロジェクトでは、初期投資の5-10倍の効果を実現する事例も報告されています。

日本では2023年度のBIM/CIM義務化により約半数の企業が導入に取り組んでいますが、中小企業での普及が課題となっています。しかし、建築BIM加速化事業などの補助金制度の活用により、段階的な導入が進んでいます。今後は5G通信の普及に伴い、リアルタイムデータ伝送を活用した遠隔監視・制御システムの導入が加速し、人手不足対策としての効果がさらに高まることが期待されています。

設計・施工・運用をつなぐデータ活用法

建設プロジェクトの真の価値は、各段階で取得されるデータを有機的に連携させることで生まれます。LiDAR技術により取得される高精度3次元データは、設計から運用まで一貫して活用されることで、プロジェクト全体の効率性と品質を飛躍的に向上させます。従来の段階ごとに分断されたワークフローから、データドリブンな統合管理への転換により、建設業界が抱える生産性と品質の課題を同時解決する道筋が明確になってきました。

設計フェーズにおける3Dスキャンの利点

設計段階での3Dレーザースキャニングは、既存建物や敷地の現況を数ミリメートル単位で正確に把握し、設計精度を革命的に向上させています。従来の2次元図面や簡易測量では発見困難な微細な変形、傾斜、既設設備との干渉も事前に特定でき、設計変更による工期遅延とコスト増加を防止できます。特に歴史的建造物の改修や複雑な既存施設での増築工事では、その効果は絶大で、設計者の作業時間を従来の半分以下に短縮しながら品質を向上させています。

点群データから生成される3Dモデルは、建築主や施工会社との合意形成を劇的に改善します。完成予想を視覚的に共有できるため、設計意図の理解が深まり、後工程での変更要求を大幅に削減できます。また、設計段階で取得したデータは施工段階での品質管理基準として活用され、一貫したデータ管理体制の構築により、プロジェクト全体の透明性と信頼性が向上しています。

施工現場のリアルタイム計測事例

施工現場でのリアルタイム品質管理において、LiDAR技術は画期的な変革をもたらしています。具体的手法として、定点設置型LiDARによる24時間連続監視システムが実用化されています。このシステムでは、構造物の変位を0.1ミリメートル単位でリアルタイム検出し、設定値を超過した際は即座にアラートを発信します。掘削作業では地盤変状の兆候を早期発見し、作業停止の判断を自動化することで、重大事故の防止と工事の安全性確保を実現しています。

コンクリート工事では、LiDARと熱画像カメラを組み合わせた統合監視システムにより、打設状況と硬化プロセスを同時監視しています。表面の平坦性チェックと内部温度分布の監視により、品質不良の未然防止と最適な養生条件の維持が可能となりました。これらのリアルタイムデータは施工管理者のタブレット端末に即座に配信され、現場状況に応じた迅速な意思決定を支援し、手戻り作業の発生を90%以上削減している現場もあります。

維持管理に効くLiDARデータの応用法

建設物の維持管理段階では、LiDARデータが予防保全の強力なツールとして威力を発揮しています。定期的な3Dスキャニングにより構造物の経年変化を数値化し、AIによる解析で劣化進行速度を高精度で予測できます。橋梁では変形量の継続監視により、従来の目視点検では発見困難な微細な変状も早期発見し、適切なタイミングでの補修により長寿命化とコスト削減を同時実現しています。

大規模施設の設備管理では、機器配置や配管ルートの3Dデータ化により、メンテナンス作業の効率化が図られています。病院や工場などの複雑な設備を持つ施設では、設備更新時の干渉チェックや最適工事手順の検討にLiDARデータが活用され、運用停止時間を最小限に抑制しています。また、災害後の被害調査では、人が立ち入れない危険箇所でも迅速かつ安全な損傷評価が可能となり、早期復旧に貢献しています。

データをつなぐ標準化と共有インフラ

建設業界のデータ活用最大の課題である互換性確保において、BIM/CIM原則適用がデータ標準化の推進力となっています。統一されたデータフォーマットの採用により、設計事務所、施工会社、機器メーカー間でのシームレスなデータ交換が実現し、プロジェクトチーム全体の生産性が向上しています。IFC(Industry Foundation Classes)やCityGMLなどの国際標準への対応により、海外プロジェクトでの活用も可能となっています。

クラウドベースの統合プラットフォーム構築により、場所と時間の制約を超えたデータアクセスが実現しています。プロジェクト関係者は世界中どこからでもリアルタイムデータにアクセスでき、リモートワークの推進と国際的なプロジェクト推進を支援しています。また、ブロックチェーン技術を活用したデータ改ざん防止機能により、データの信頼性と透明性が確保され、法的要件への対応も万全となっています。

デジタルツインで業務の可視化と最適化

デジタルツイン技術は建設業界において、複雑で不確実な現実世界を仮想空間で正確に再現し、予測と最適化を可能にする次世代の管理手法として革新をもたらしています。従来の静的な図面や断片的なデータとは根本的に異なり、リアルタイムで更新される動的なデジタル環境により、建設プロジェクトの全段階での最適な意思決定を実現します。この技術により、建設業界特有の複雑性と予測困難性を克服し、効率的で持続可能な建設活動への転換が加速しています。

デジタルツインとは何か?基本概念を解説

デジタルツインは物理的な建設プロジェクトを仮想空間で精密に再現し、IoTセンサーからのリアルタイムデータを統合する革新的技術です。建設業界特有のデジタルツイン活用例として、大成建設の「T-TwinVerse」では現実空間と仮想空間を相互連携させた次世代メタバースを実現し、工事関係者の位置情報、音声、映像を統合管理しています。これにより、遠隔地からでも現場状況をリアルタイムで把握し、即座の意思決定と指示伝達が可能となっています。

建設業界でのデジタルツインは単なる3D表示を超越し、工事進捗、資材配置、作業員動線、機械稼働状況、安全管理を統合的に管理します。天候や交通状況などの外部要因も組み込んだシミュレーションにより、工程最適化、安全リスク予測、資源配分効率化を実現しています。AI技術との融合により、過去のプロジェクトデータから学習した予測モデルが、将来の課題を事前に警告し、最適な対策を提案する仕組みも構築されています。

設計・運用の効率化に効くシミュレーション

デジタルツインを活用したシミュレーションは、設計から運用まで全段階で劇的な効率化を実現しています。設計段階では複数の設計案を仮想環境で同時検証し、構造安全性、環境性能、建設コスト、維持管理費用を総合的に評価できます。風況シミュレーションや日照解析により、建物の環境性能を事前最適化し、竣工後のエネルギー効率を大幅に向上させています。地震や台風などの災害シミュレーションにより、設計段階から災害対応力を組み込むことも可能です。

施工段階では、クレーン配置や作業手順の最適化シミュレーションにより、作業効率最大化と安全性確保を両立しています。狭小現場での重機協調動作や、高層建築での資材搬送ルート最適化も、デジタルツイン上で事前検証し、現場での試行錯誤を大幅に削減しています。また、作業員の動線解析により、効率的な作業配置と休憩計画を策定し、疲労軽減と生産性向上を同時実現しています。

FM業務とESG評価を変える新たな指標

ファシリティマネジメント(FM)業務において、デジタルツインは従来の定期点検型保全から、データ駆動型予防保全への革命的転換を実現しています。建物利用状況、エネルギー消費パターン、設備稼働データの継続的収集・分析により、設備故障を事前予測し、最適なメンテナンス時期を決定できます。これにより設備寿命を平均30%延長し、維持管理コストを20-40%削減する効果が報告されています。空間利用効率の可視化により、オフィスレイアウト最適化と利用率向上も実現しています。

ESG(環境・社会・ガバナンス)評価においても、デジタルツインは重要な役割を担っています。建物のエネルギー消費量、CO2排出量、廃棄物発生量をリアルタイムで正確に測定・記録し、脱炭素目標達成に向けた具体的改善策を立案できます。社会性では建物利用者の快適性、安全性、健康への影響を定量評価し、ウェルビーイング向上に貢献しています。ガバナンス面では透明性の高いデータ管理と自動報告機能により、ステークホルダーへの説明責任を果たし、投資家からの信頼獲得にも寄与しています。

導入ハードルとその克服方法

建設業界におけるDX推進は技術的優位性が明確な一方で、現実の導入には多くの壁が立ちはだかっています。「DX白書2023」によると、建設業でDXに「取り組んでいる」企業はわずか11.4%という現状があり、他業界と比較して著しく低い普及率となっています。これらの障壁を正しく理解し、段階的で現実的なアプローチにより克服することが、建設DX成功への確実な道筋となります。特に限られた経営資源を持つ中小建設会社においては、効率的で実現可能なDX戦略の策定が生存と成長の鍵を握ります。

技術導入を妨げる要因と現場の壁

建設現場での技術導入最大の障壁は、長年培われた業務プロセスと職人文化に根ざした変革への抵抗感です。経験と勘に基づく熟練技能から、データ分析による科学的アプローチへの転換は、多くの現場作業員にとって価値観の大転換を意味します。また、建設業特有の一品受注生産により、標準化されたソリューションの適用が困難で、個別カスタマイズによるコスト増加が懸念されます。新技術習得に必要な学習時間と人材教育投資も、日々の業務に追われる現場では大きな負担となっています。

現場環境の厳しさも技術導入の大きな障壁となります。粉塵、振動、極端な温度変化、高湿度などの物理的条件に加え、安定した電源確保や通信環境の制約が、IT機器の継続的稼働を困難にしています。これらの課題解決には、建設現場に特化した堅牢な機器選定と、段階的導入による現場スタッフの技術習熟が不可欠です。成功事例では、小規模なパイロット導入から開始し、効果を実感した現場スタッフが自発的な技術活用を推進する循環を構築しています。

コスト試算とROIの考え方

建設現場DX市場の急成長(2024年度586億円→2030年度1,250億円)は大きな投資機会を示しており、適切なROI算出が投資判断の鍵となります。初期投資には機器購入費、ソフトウェアライセンス、システム構築費、人材教育費が含まれ、年間運用コストとして保守費用、データストレージ費用、システム更新費用を見込む必要があります。一方で効果測定では、作業時間短縮、手戻り削減、品質向上、安全性改善を定量化し、総合的な投資価値を評価します。

多くの成功事例では1-3年での投資回収を実現しており、特に反復業務の多い企業では早期回収が期待できます。大成建設の「ソイルスキャン」では従来の手作業と比較して測量時間を80%短縮し、年間労務費削減効果だけで初期投資を1.5年で回収しています。さらに測量精度向上による設計変更減少、安全性向上による労災リスク軽減など、間接効果も含めた総合的ROI評価により、より正確な投資判断が可能となります。

セキュリティ・プライバシー対策の基本

建設DXにおけるデータセキュリティは、企業の競争力と顧客信頼の根幹を成す重要課題です。建設図面、技術仕様書、進捗データなどの機密情報については、エンドツーエンド暗号化、多要素認証、役割ベースアクセス制御による多層防御体制の構築が必須となります。クラウドサービス利用においては、データの保存場所、アクセスログ監視、定期的なセキュリティ監査により、継続的な安全性確保を図ります。

プライバシー保護では、作業員の位置情報や行動データ取得において個人情報保護法への厳格な対応が求められます。データ収集の目的・範囲の明確化、作業員への十分な説明と同意取得、取得データの適切な匿名化処理が重要なポイントとなります。また、データ保存期間の設定と定期的な削除、第三者提供時の同意確認など、適切なデータガバナンス体制の構築により、法的リスクを回避し、作業員の信頼を獲得することが可能となります。

レガシーシステムとの連携を成功させるには

多くの建設会社が長年蓄積してきた既存システムとの連携は、DX推進における最重要課題の一つです。レガシーシステムからの完全移行は高リスク・高コストのため、API活用による段階的連携アプローチが効果的です。既存の図面管理システム、工程管理システム、会計システムとの間に連携基盤を構築し、データの重複入力を排除しながら新機能を段階的に追加していきます。

データ移行においては、過去の貴重な工事履歴や図面データを新システムで活用するため、データ形式の統一と品質向上が重要な課題となります。AIを活用した自動データクレンジング、標準フォーマットへの変換、データ品質チェック機能により、移行作業の効率化と精度向上を実現できます。移行期間中は新旧システム並行運用により業務継続性を確保し、段階的な切り替えにより現場への影響を最小限に抑制することが成功の鍵となります。

DX推進組織が取り組むべき戦略と体制

建設業界のDX推進は単なる技術導入を超越し、組織全体の根本的変革を伴う戦略的取り組みです。人材不足の深刻化、収益性悪化、競争激化という三重苦に直面する建設業界において、DX推進の成否が企業の生存を左右する状況となっています。成功するDX推進には、明確なビジョン設定、適切な組織体制整備、そして変革を推進し続ける組織文化の醸成が不可欠な要素となります。これらの要素を戦略的に組み合わせることで、持続可能な競争優位性の確保が可能となります。

DX推進室の役割と立ち上げポイント

DX推進室は建設会社のデジタル変革を統括する戦略的組織として、技術戦略策定から現場実装まで包括的な責任を担います。組織立ち上げの成功要因は、経営トップの強固なコミットメントと明確な権限委譲です。推進室メンバーには、ITスペシャリスト、建設技術エキスパート、業務改革コンサルタントをバランス良く配置し、技術的知見と現場実務の両方を深く理解した実行体制を構築します。外部パートナーとの戦略的連携により、最新技術動向の継続的把握と効果的ソリューション導入を実現します。

推進室の具体的使命として、全社DX戦略の策定・更新、パイロットプロジェクトの企画・実行・評価、ROI測定と継続的改善提案、全社員向けデジタルリテラシー教育の企画・実施が挙げられます。建設業界の現場多様性と複雑性を考慮し、標準化推進と個別対応のバランスを保ちながら、段階的かつ着実な変革を推進します。成功事例の社内共有と横展開により、組織全体の学習効果を最大化し、継続的なイノベーション創出を促進します。

社内コミュニケーションと意識改革の進め方

建設業界のDX推進における最大の挑戦は、現場重視の伝統的文化に根ざした組織全体の意識変革です。長年の慣習と職人気質への敬意を保ちながら、デジタル技術の価値を理解してもらうには、具体的な成功事例による実感可能な効果の提示が重要です。小規模なパイロットプロジェクトから開始し、現場スタッフが直接体験できる業務効率化や負担軽減を実現することで、テクノロジーへの信頼と期待を醸成します。

効果的な意識改革のため、定期的な全社説明会、部門別勉強会、実機デモンストレーションを体系的に実施し、DXに関する知識の底上げを図ります。現場の不安や疑問を積極的に収集し、DX推進計画に反映させることで、トップダウンとボトムアップの双方向変革を促進します。ベテラン作業員のデジタル技術習得支援を重点的に行い、彼らがDX推進のキーパーソンとなることで、組織全体への浸透を加速させる戦略が効果的です。

パートナー企業との連携体制づくり

建設DXの成功には自社リソースの限界を認識し、専門性を持つ外部パートナーとの戦略的連携が不可欠です。技術ベンダー、システムインテグレーター、コンサルティング会社との連携において、建設業界への深い理解、技術的専門性、長期的サポート体制、イノベーション創出力を総合評価した選定を行います。複数パートナーとの連携により、技術の相互補完と健全な競争環境の構築を図り、最適なソリューション提供を実現します。

効果的なパートナーシップのため、明確な役割分担と責任範囲を契約で規定し、技術開発、システム構築、運用保守、人材育成の各領域で専門性を活用します。定期的なステアリングコミッティの開催により、プロジェクト進捗の確認と課題の早期解決を図ります。長期的関係構築のため、成果共有とリスク分担を適切にバランスした契約形態を採用し、Win-Winの関係性を維持します。技術ロードマップの共同策定により、将来の技術進化に対応した継続的なイノベーション創出を実現します。

DX人材の育成と外部人材の活用法

建設DX推進の成功は、建設業務とデジタル技術の両方を理解する人材の確保と育成にかかっています。社内人材育成では、既存建設技術者へのデジタルスキル付加型アプローチと、IT人材への建設業務理解促進型アプローチを並行実施します。体系的な教育プログラムにより段階的スキル習得を支援し、実際のプロジェクトへの参画を通じて実践経験を蓄積させます。社内メンター制度の導入により、継続的な学習支援体制を構築します。

外部人材活用では、即戦力DX専門家の戦略的採用と、プロジェクト型での専門家活用を効果的に組み合わせます。新技術導入や大規模システム構築においては、豊富な経験を持つ外部専門家の知見を積極的に活用します。生成AI(ChatGPT、Gemini等)の全社員による積極活用により、文書作成、データ分析、業務効率化を推進し、自社独自のプロンプト開発による生産性最大化を図ります。社内外人材の最適な組み合わせにより、継続的学習と成長を促進する組織文化を構築し、持続的なDX推進体制を確立します。

これからの建設DXに必要なアクションプラン

建設業界は歴史的な転換点に立っており、今後5年間のDX推進が企業の運命を決定づけます。建設業界の倒産件数が継続的に増加する中、人手不足の深刻化、法改正への対応、技術革新への適応という三重の課題に同時対応する必要があります。この厳しい環境下で生き残り、さらに成長を遂げるためには、先進技術の戦略的導入、組織変革の継続的推進、そして業界エコシステム全体の変革に向けた具体的行動計画の策定と実行が不可欠となります。

今後5年の建設DX市場と技術トレンド

建設現場DX市場は2024年度の586億円から2030年度には1,250億円へと急拡大し、この成長を牽引するAI技術の建設現場への本格導入が加速しています。画像認識による品質検査自動化では、コンクリートのひび割れや鉄筋配置の誤りを瞬時に検出し、従来の目視検査と比較して精度を3倍向上させています。予測AIによる設備保全では、故障の3-6ヶ月前予測により計画的メンテナンスを実現し、突発的故障による工期遅延を80%削減する効果が報告されています。

5G通信の普及により建設機械の遠隔操作とリアルタイムデータ伝送が標準化し、現場の無人化・省人化が飛躍的に進展します。ロボティクス技術では、ABBの建設自動化システムが実現した生産効率5%向上、作業速度38%向上、廃棄物30%削減という具体的成果が示すように、建設作業の自動化が本格化しています。デジタルツインとIoTの融合により、建設プロジェクト全体のリアルタイム最適化が可能となり、従来の計画型管理から適応型管理への根本的転換が進行します。

成功事例に学ぶ導入ステップと注意点

建設DXの成功事例分析から明らかになった勝利の法則は、小規模パイロットからの段階的拡大アプローチです。株式会社奥村組では工事写真管理と検査業務支援ツール導入により、工事所職員の残業時間を30%削減し、2024年4月の労働時間上限規制に確実に対応しています。この成功の背景には、現場スタッフとの密接な対話による課題の明確化と、段階的な機能拡張による負担軽減があります。

効果的な導入ステップとして、現状の詳細分析と課題の優先順位付け、技術選定と段階的投資計画の策定、小規模パイロットでの効果検証と改善、本格展開と組織変革の同時推進という流れが確立されています。重要な注意点として、技術主導ではなく業務改善を主目的とすること、現場スタッフの主体的参画の促進、そして短期的成果と長期的ビジョンのバランス維持が挙げられます。急激な変化による現場混乱を避けるため、変革管理の専門手法を活用した計画的推進が成功の鍵となります。

継続的改善を促す組織文化と仕組み

建設DXの真価は一時的な効果ではなく、継続的改善による持続的価値創出にあります。調査によると78.2%の企業が「業務標準化の必要性」を認識し、66.7%が「ノンコア業務のアウトソースの必要性」を感じており、これらのニーズに応える組織文化の構築が急務となっています。PDCAサイクルの制度化により、導入効果の定期測定と改善施策の継続実施を組織の標準プロセスとして定着させ、データドリブンな意思決定文化を醸成します。

改善活動を促進する具体的仕組みとして、現場発の改善提案制度の構築、成果の可視化と全社共有システムの整備、改善成果に対する適切な評価・報酬体系の確立が効果的です。失敗を学習機会と捉える文化の醸成により、新技術・手法への積極的挑戦を促進し、継続的イノベーション創出を実現します。業界団体での情報交換、技術ベンダーとの共同研究、大学との産学連携により、最新技術トレンドの継続的把握と他社事例からの学習機会を確保し、組織の学習能力向上と持続的成長を実現する体制を構築します。

関連記事のご紹介

LiDARやデジタルツインを活用した建設DXに関する、以下の関連記事もぜひご覧ください:

📌 LiDAR点群データとBIM連携完全ガイド

点群データをBIMと連携させるための技術手順やツール選定まで、実務者必見のガイドです。

📌 LiDARで変わる建設の現場把握 – 技術的詳細から実践まで

現場の可視化を高精度に実現するLiDAR活用術を、技術面から徹底解説。

📌 LiDARデジタルツインによる施設管理革新

既存施設の運用・管理をスマート化するための最新アプローチと活用事例をご紹介。