人手不足問題が発生している建設業界では、2019年の働き方改革をきっかけに、生産性向上の取り組みがスタートしています。しかし、2025年を迎えた現在、まだまだ労働生産性が低いことが問題視されているのをご存じでしょうか。

この記事では、建設業界の労働生産性が低い理由や今後の傾向について解説します。また、低下している労働生産性を高める方法も紹介しているので、企業課題を解決する参考にしてみてください。

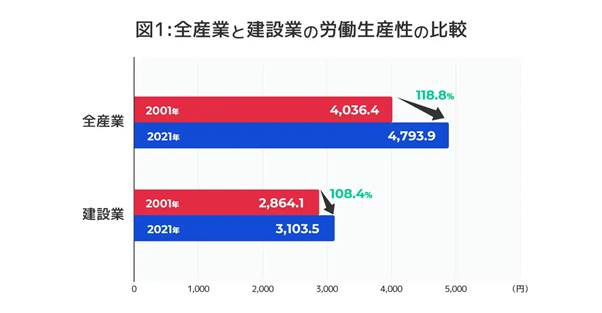

建設業は全産業と比べて労働生産性が最大40%低い

建設業界は、労務単価の見直し等がおこなわれていることにより、近年少しずつではありますが賃金が右肩上が理の状況です。しかし、全産業と比べると、まだまだ平均以下である点に注意しなければなりません。

まず日本建設業連合会が公開している「労働生産性の推移」によると、2022年最新の付加価値労働生産性が4,642円/人・時間であることに対し、建設業は2,885円/人・時間と40%程度低いことがわかっています。

出典:日本建設業連合会「付加価値労働生産性」

また、株式会社H&Companyが公開したレポートでも同様に、全産業と比べて生産性の伸びが少ないことが指摘されている状況です。

出典:PRTIMES「株式会社H&Companyの建設業調査レポート」

ではなぜ、ICTやDX(デジタル・トランスフォーメーション)などの勢いがある建設業で、生産性が低い状況が続いているのでしょうか。次項より、詳しい理由について解説していきます。

建設業における労働生産性の指標

本記事で紹介する生産性は、以下の計算式で算出された値をベースとしています。

生産性 = 実質粗付加価値額 ÷(就業者数×年間総労働時間数)

つまり、生み出せた価値に対して、どれくらいの手間がかかっているのかで生産性が変化するイメージです。

建設業の場合は、ひとつの現場を終わらせるのにかかる時間、そして必要となる人材の数が増えれば増えるほど労働生産性が低下し、逆に短期間かつ少人数で大きな利益を上げられるほど、生産性を向上できていると言えます。

建設業の労働生産性が低い理由

生産性が低い理由として挙げられるのが、日本全体を悩ませる「少子高齢化」「人手不足」という問題です。なぜ2つの要素が建設業に大きなダメージを与えるのか、詳しい理由を見ていきましょう。

少子高齢化の影響を強く受けている

国内の数ある業界のなかでも、建設業は少子高齢化の問題を色濃く受けているのが生産性を低下させる原因です。

まず、日本建設業連合会が公開している「建設業就業者の高齢化の進行」のグラフより、建設業は全産業と比べて、若手人材が少なく、高齢者率が高いという状況が起きています。

出典:日本建設業連合会「建設業就業者の高齢化の進行」

また、国土交通省が総務省の「労働力調査(令和3年)」をもとに作成した「建設業界の年齢層別における人口割合のグラフ」をみると、60歳以上の人材が全体の1/4を超えるほか、29歳以下の若手人材は全体の10%程度しかいない状況です。

出典:国土交通省「年齢階層別の建設技能者数」

以上より、現場で効率よく動ける人材が非常に少ないことが、生産性を低下させる要因になっていると想定できます。

人手不足が加速している

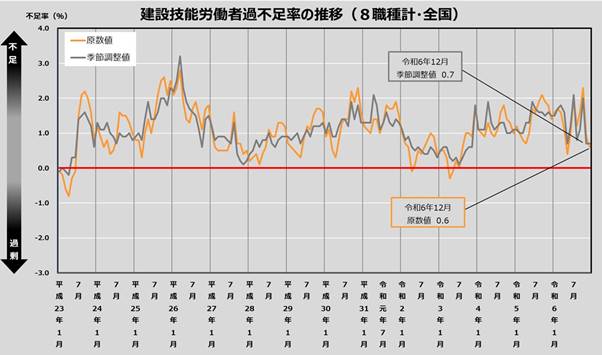

前述した少子高齢化の問題などの影響を受け、現在の建設業界では継続的に人手不足が続いています。

例えば、国土交通省が公開している「建設労働需給調査結果」では、建設業は過去10年以上、人手不足の状態だと多くの企業が回答しています。ほとんど過剰(グラフの赤線下側)というグラフの枠に入ることはなく、継続的に人が集まらない状況が続いているのです。

出典:国土交通省「建設労働需給調査結果」

人手不足が続くということは、その分だけ対応できる工事業務に限界があるということです。なかには長時間労働を強いられる人材も多く、ひとりずつが時間をかけなければ、工事業務が終わらないという事態に陥っています。

人が足りなければ、残っている人たちでどうにかするしかない。その結果、過重労働により肉体的にも精神的にも疲労する影響で、生産性が落ち込んでいるのかもしれません。

2025年問題で建設業の労働生産性はさらに低下するおそれあり

さまざまな問題が積み重なり、生産性が低迷している建設業ですが、2025年問題の影響を受け、今後さらに生産性がマイナスの方向へと進んでいくと予想されます。

まず2025年問題は、ベビーブームによって国内でもっとも人口が多くなった「団塊の世代」の人たちが、後期高齢者となる影響で建設業界で大量離職が起きるという問題です。

少子高齢化が起きている建設業界のなかでも、人口の割合が多い団塊の世代が減ることから、建設業界はますます人手不足に悩まされていくと危惧されています。人が減れば減るほど労働生産性が落ちやすくなることから、2025年を迎えた今年から徐々に生産性の低下が始まっていくかもしれません。

また2025年問題について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

建設業界「2025年問題」とは?国土交通省の取り組みや人手不足の対策を紹介

建設業の労働生産性を向上させる方法

問題化している「労働生産性の低下」を改善するためには、生産性を向上させるための準備や取り組みに力を入れなければなりません。

国や自治体、企業で協力してできることはもちろん、従業員が取り組めることもまとめて解説しているので、自身に取り組める対策がないかチェックしてみてください。

若手人材の採用

生産性を高めるためには、年齢層のなかでも、特に人手不足の状況が続いている若手人材を取り込むための施策を講じなければなりません。

すでに始まっている取り組みで言えば、若手人材の待遇改善や給与アップなどが実施されています。また、働きやすい職場づくりなどに着手し、専門知識や技術が求められる建設業界に入りやすい環境が構築されています。

あわせて企業は、若手人材を取り入れるため、採用活動に力を入れることが重要です。例えば採用サイトのクオリティや情報量を増やすことにより、求職者に魅力を伝えること。また、大学訪問などに力を入れて、学生たちに会社のことを伝えるといった地道な努力が必要になります。

発注・工期の平準化

国や自治体が取り組むべき対策として、発注および工期の平準化が挙げられます。

現在の日本の建設業界は、12月〜3月にかけて繁忙期があり、4月〜6月に閑散期を迎えるなど、業務の忙しさに大きな波があります。その影響で建設従事者は、複数の重なった納期に忙殺され、生産性の低下が起きている状況です。

よって今後は、繁忙期や閑散期をなくす平準化へとシフトチェンジしていくことが重要となります。実際に平準化の取り組みは進んでおり、地域によっては8割近く平準化できている場所も見つかります。

出典:国土交通省「平準化率の状況 (都道府県)」

ただし一部地域においてはまだ平準化の割合が少ない状況です。国内全土の生産性を高めるためにも、今後さらなる平準化の浸透に力を入れていくことが重要でしょう。

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の実現

企業・従業員としてできる生産性の対策として挙げられるのがDX(デジタル・トランスフォーメーション)の実現です。DXの例を以下にまとめました。

- BIM/CIMの導入により設計業務の負担を削減

- 現場管理システムの導入で進捗管理を効率化

- クラウドサービスを活用して現場・事務所の連携を強化

- ICT重機を活用して少人数でも工事を進行できる環境づくり

このように、ソフト面・ハード面におけるDXの対策は複数あります。まだ自社で実施できていない取り組みがある場合には、ぜひ効率化につながるソフトウェアやシステムがないかをチェックしてみてください。

なお、導入するソフトウェアやシステムにかかる経費は、補助金等を利用して支出を抑えることも可能です。

建設企業の労働生産性が向上した事例

国内では、すでに労働生産性の向上を目的とした企業の取り組み事例が多数報告されています。そのなかでも、実際に生産性向上を実現した企業事例をまとめました。

東山大橋(上り)上部工事の事例

北海道開発局が発注した函館新外環状道路の「東山大橋(上り)上部工事」では、橋桁の架設を効率化するために、天秤架台を利用したクレーン架設を採用しました。

出典:国土交通省「生産性向上チャレンジ工事の取組事例集」

一般的な施工の場合、橋桁をかけるために足場を組み立てなければなりません。また足場の撤去にも費用と時間がかかります。

対して当工事では、50t吊りのトラッククレーンを用いることにより、足場の設置が不要となりました。通常4工程発生する作業を2工程にまで抑えられたのはもちろん、もともと198名必要だった工事が6割の72名で終え、さらには18日間の工期短縮を実現できています。

すさみ串本道路雨嶋トンネル工事の事例

近畿地方整備局が発注した「すさみ串本道路雨嶋トンネル工事」では、トンネル支保工の施工にかかる作業工程を短縮化するために、当初設計されていた吹き付けロボットから、エレクター搭載型吹付機への変更が提案されました。

出典:国土交通省「生産性向上チャレンジ工事の取組事例集」

エレクター搭載型を利用すれば、吹き付けのみならず支保工の建込をまとめて対応できます。機械の入替作業を省けることで、通常7名必要だった作業が5名で対応できるようになり、1サイクルの作業を45分も短縮できています。

まとめ

他業界と比べて労働生産性が低い建設業界ですが、少子高齢化や人手不足の影響を強く受けているのが原因です。

今後、生産性を向上させるためには、業務効率化につながる施策や若手人材の確保に力を入れることが重要となります。また、公開されている他企業の生産性向上の事例などを参考にしつつ、自社の考えに取り込んでいくことも必要になっていくでしょう。