AR/VR/MRは、建設業界で急速に普及しつつある「空間体験型のデジタル技術」です。設計段階の可視化、施工時の支援、維持管理の効率化まで、現場の生産性と精度を高める革新的手法として注目されています。

AR/VR/MRの基本と違い

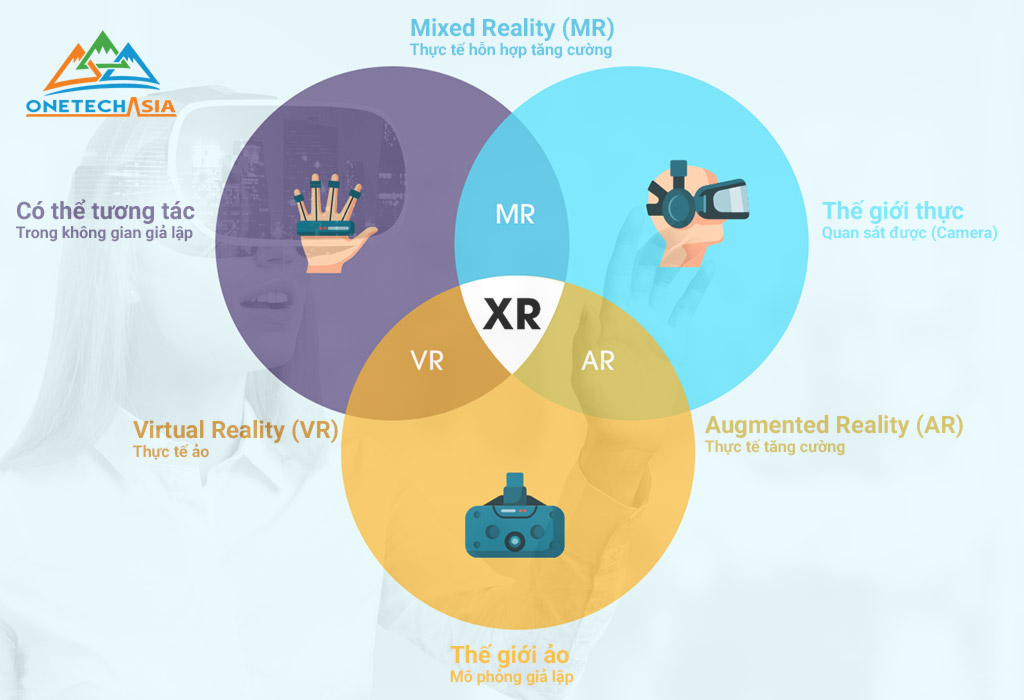

これら3つの技術は、いずれも現実とデジタルを融合させる点で共通していますが、体験の範囲と目的が異なります。建設DXにおいては、それぞれの特性を活かしながらBIMやCIMとの連携が進んでいます。

各技術の定義と特徴

AR(拡張現実):現実空間に3Dモデルや情報を重ね合わせる技術。施工支援や配管確認に活用。

VR(仮想現実):完全な仮想空間を再現し、設計検証やプレゼンに利用。BIMモデルをそのまま体験できる。

MR(複合現実):現実空間と仮想情報をリアルタイムに融合。操作や計測など双方向性が高く、施工・教育に応用される。

建設分野での導入背景

設計・施工・維持管理をつなぐ“体験型DX”として注目。

従来の図面中心の情報伝達では限界があり、立体的な理解が求められる時代に。国交省のBIM/CIM推進政策とも連動し、実用フェーズに入りつつあります。

活用シーンと導入効果

AR/VR/MRは、建設プロジェクトの各段階で多様な活用が進んでいます。施工前検証・現場支援・教育訓練など、可視化と体験を通じて意思決定を高速化します。

設計・施工支援への活用

設計意図を現場で共有し、施工ミスを防止します。

ARを用いて、タブレットやスマートグラス上で設計モデルを実寸表示。配管や構造部材の干渉を現地で確認でき、手戻りを削減します。VRでは施工手順の事前確認や安全動線の検討が可能です。

教育・訓練・発注者説明での効果

VR/MRによる体験型教育で理解度と安全意識を高めます。

新人研修では実際の現場環境を仮想空間で再現し、危険箇所の体験学習が可能。発注者へのプレゼンにも活用され、完成イメージの共有精度が向上します。

BIM/CIM・IoTとの統合による拡張

AR/VR/MRは単体技術ではなく、BIM・CIM・IoTと連携して効果を最大化します。設計情報と現場データをリアルタイムで融合し、現実世界をデジタルで“拡張”します。

BIM連携による可視化と整合性チェック

BIMモデルをそのままAR/VR空間で活用します。

Autodesk、Unity、Twinmotionなどのプラットフォームを用い、3Dモデルをリアルスケールで表示。設計・施工間の認識齟齬を減らします。

IoT・AIによるリアルタイム連動

センサー情報をAR空間に重ね、現場の“見える化”を実現。

温度・湿度・進捗などのデータをリアルタイムで表示でき、AI解析による予測管理も可能。デジタルツイン環境下での運用が進んでいます。

FAQ

Q1. AR/VR/MRの違いは何ですか?

A1. ARは現実+情報、VRは仮想空間、MRはその融合です。MRは実際の環境に3Dデータを統合し、操作可能な点が特徴です。

Q2. 建設現場での主な用途は?

A2. 設計検証、配管干渉チェック、安全教育、発注者説明、施工支援など。BIMデータと連携して効率化を図ります。

Q3. 使用される主なツールは?

A3. Autodesk Revit、Unity Reflect、Twinmotion、Hololens、Meta Questなどが挙げられます。

Q4. AR/VR/MR導入の課題は?

A4. 機材コスト、データ変換負荷、人材教育が主な課題です。軽量化と運用マニュアル整備が進められています。

Q5. 今後の展望は?

A5. デジタルツインとAIが統合し、設計・施工・維持の全工程を体験的に連携できる「インタラクティブ建設DX」へ進化します。

専門用語解説

- AR(Augmented Reality):現実世界に仮想情報を重ねて表示する技術。

- VR(Virtual Reality):仮想空間に没入して体験する技術。

- MR(Mixed Reality):現実と仮想をリアルタイムに融合する技術。

- デジタルツイン:現実の構造物を仮想空間に再現し、解析・最適化に活用する仕組み。

- Unity Reflect:BIMモデルをリアルタイムでAR/VR表示するための統合プラットフォーム。

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)

AXConstDX株式会社 CEO

製造業・建設業に精通し、20年以上のソフト開発実績を持つ技術起点の経営者型コンサルタント。

CADゼロ構築や赤字案件率0.5%未満など現場課題の解決力に加え、生成AI・DXを駆使した戦略支援とコンテンツ創出に強みを発揮。

提案受注率83%を誇る実行力と先見性で業界の変化を先導。ハーバードビジネスレビュー寄稿やシリコンバレー視察を通じたグローバル視点も持つ。