2025年現在、日本の日本の住宅建築は持続的に縮小の一途をたどっています。例えば、人口構成の変化により住宅ニーズが収束傾向にあるほか、資材価格の高騰といった複数の要因が絡み合い、住宅供給の構造に大きな変化が起きている状況です。

そこで本コラムでは、国から公表されている住宅着工数の推移データをもとに、利用目的や住宅タイプごとの動向、減少の理由を詳しく解説します。また、注目されている「中古物件の再活用」「AI技術の活用による点検効率化」など、住宅業界が今後取り組むべき方向性にも踏み込んで紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

国土交通省が公開している日本の住宅着工数の推移

住宅着工数とは、新しく建築が開始された住宅の戸数を示す指標です。

なお、住宅着工数は建物の利用目的や床面積など、目的ごとに数位が変化します。以下より2025年4月時点で最新となる「令和6年 住宅経済関連データ」をもとに、住宅着工数の統計結果をまとめました。

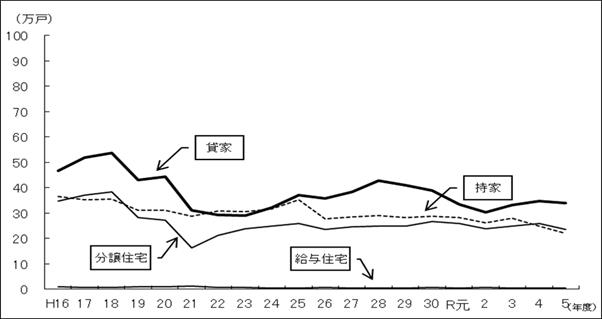

利用目的別の推移

出典:国土交通省「住宅経済関連データ|新設住宅着工戸数の推移(利用関係別)」

国土交通省の統計調査では「持家」「貸家」「給与住宅」「分譲住宅」の4種類に分けられており、それぞれ上グラフからわかるように着工戸数が減少傾向にあります。

なかでも、ここ数年で「貸家」の減少が顕著に表れており、人口の減少に伴い、投資用物件や賃貸需要が下がっていることが影響していると考えられます。また「持家」についても減少傾向が継続し、一般的に利用されている「貸家」「分譲住宅」と比較しても、もっとも割合が低くなっている状況です。こちらについても若者世代ではマイホームへの関心が希薄になっていることや所得の伸び悩みが要因だと考えられます。

対して分譲マンションは、平成20年頃に一時的な減少をみせたものの、徐々に回復をして均衡的な割合になりました。現在も安定的に20万戸前後を確保している状況となります。

床面積の推移

出典:国土交通省「住宅経済関連データ|新設住宅着工床面積の推移(総計、利用関係別)」

続いて、住宅着工数とあわせて注目したいのが床面積です。床面積を調べれば、そこから現在住んでいる住居の平均面積を割り出すことができ、人口減少がどれくらい発生しているのかを分析できるようになります。

参考として以下に、前項と同じく4種類に分けた住宅ごとの傾向を整理しました。

| 持家 | 貸家 | 給与住宅 | 分譲住宅 | |

| 傾向 | 減少(↓) | 均衡(→) | 均衡(→) | 均衡(→) |

ここからわかるように、持家をもつ人たちは購入住宅の平均床面積が年々縮小している傾向が見えてきます。その背景には、都市部における土地価格の高騰や、コンパクトな住まいを求めるようにライフスタイルの変化が関係しているでしょう。

また別の統計資料より、東京や大阪といった都市部では、30㎡〜50㎡程度の1LDK・2DKのような住戸が多く建てられるようになっています。従来の家と比べると比較的面積の狭い家づくりが主流となっているようです。

木造住宅の新設着工数の推移

出典:国土交通省「住宅経済関連データ|木造住宅の新設着工戸数の推移」

木造住宅は、平成20年を皮切りに発生した全種(RC造や鉄骨造を含む)の住宅減少が起きているなか、45〜55%あたりを維持し続けている状況です。

特段、大きな減少も起きていないことから、今後も安定した需要を確保し続けられると予想されます。なお需要維持の背景には、木造住宅が最も安価に建築できることが関係しています。他の構造と比べて強度は落ちるものの、予算内で建築できるという理由で用いられやすいです。

日本の住宅着工数は減少傾向

直近の住宅着工数は、2020年代に入ってから明確に減少傾向にあります。統計によると、2023年は前年比で5%ほど減少しており、2024年も引き続き同様の傾向がみられるでしょう。

そのなかでも特に影響を受けているのが以下の2つです。

- 持家

- 貸家

持家・貸家を含む新築一戸建てを希望する世帯が減少し、マンションといった分譲住宅へとシフトチェンジしています。また不動産投資に対する慎重姿勢も相まっていることも関係し、貸家の建設ニーズが縮小しているのも課題です。

なお、東北地方や四国地方では、地方移住やコンパクトシティ化の影響で一部の市町村で着工数が持ち直す動きも見られます。逆に、北海道や北陸では冬季施工の困難さや高齢化が顕著な地域では、着工数の回復が難航しています。

このような傾向は、今後もしばらく続くと予想されます。住宅市場の構造そのものが大きく変わる局面にあるため、建設業界・建築業界は経営維持の対策が必要となるでしょう。

住宅着工数が減少している理由

住宅着工数が減少しているのは、複数の要因が入り乱れつつ、マイナスの方向に進んでいるのが理由です。例えば、次のような社会的・経済的な要因が住宅着工数の現状に関係しています。

- 住宅市場の縮小

- 少子高齢化による需要の低下

- 建設業界の人手不足倒産

- 円安問題の加速

- 木材価格の高騰

以下より、5つの理由を深掘りして解説します。

住宅市場の縮小

日本国内の住宅市場は、次のような影響を受け、地方を中心に縮小がつづいています。

- 人口減少

- 都市部への一極集中

また住宅を新たに建設する需要が地域によって大きく異なり、過疎化している地方では「空き家が多く新築が不要」とされるエリアも増えている状況です。さらに、若者世代の住宅取得意欲の低下や、賃貸志向の高まりも、市場規模を縮小させる要因となっており、各種問題を食い止められていない日本では、今後も住宅市場が落ち込んでいくのではないかと危惧されています。

少子高齢化による需要の低下

住宅着工数の現状には、日本の少子高齢化問題が大きな影響を与えています。

まず新築住宅の主な購入層である子育て世代が減少していることから、それに比例して新しく広い家を購入するという新築需要が減少している状況です。また、1件やに大人数で済むという生活スタイルが一変し、現在では両親と子供合わせて3〜4名で生活するのが一般的です。そのため、大きな家が必要ないという理由で、分譲住宅や賃貸マンション・アパートで事足りるようになっていることも着工数の減少に影響しています。

また、高齢者世帯については既存の住まいに住み続ける傾向が強いです。建て替えや買い替えも控えられる傾向があるため、世代を問わず伸び悩んでいる点に注意しなければなりません。

建設業界の人手不足倒産

住宅着工数の減少は、家を買う人だけではなく「建てる人」による影響を強く受けています。そのなかでも、特に問題視されているのが建設業界の慢性的な人手不足です。

特に現場作業員の高齢化は深刻で、若年層の新規参入が少ないことから、着工そのものが滞るケースも少なくありません。

例えば、「建設業を巡る現状と課題」によると、建設業従事者の35.9%が55歳以上です。また29歳以下の若手人材は11.7%と、全産業と比べて若者が少なく高齢者が多いという状況ができあがっています。

出典:国土交通省「建設業を巡る現状と課題」

さらに、東京商工リサーチが実施した調査によると、建設会社の倒産も増加傾向にあり、2023年には前年比で約41.7%増(1,693件)と報告されています。こうした業界構造の問題が、住宅着工数の減少に直接影響していると考えられるでしょう。

円安問題の加速

住宅着工数の減少には買主(施主)のお財布事情として、為替の変動が輸入建材の価格に反映され、住宅コストを押し上げていることも影響しています。

例えば、住宅建設に必要な資材の輸入コストが上昇している影響で、一戸建てを手に入れるためには、以前より高額な費用がかかるようになりました。特に木材、鉄鋼、セメントなどの価格が高騰し、工事費全体のコストアップを招いています。

消費者の購買意欲の低下にもつながる問題であるため、円高の状況にならなければ住宅着工数は今後も冷え込み続けると予想されるでしょう。

加えて、住宅ローン金利の動向も着工数に影響しています。近年は低金利が続いていたものの、金利上昇の懸念もあり、ローン控除の動向次第では新築市場にさらなるブレーキがかかる可能性も指摘されています。

木材価格の高騰

近年「ウッドショック」と呼ばれる木材不足について話題となりましたが、その影響が住宅建築にも影響しています。

木材の流通が不安定化すると、国内の在庫不足や価格の乱高下が続いています。このような状況だと、住宅会社が安定的に建築計画を立てることが難しく

- 購入者「木材の値段が高すぎて家を建てられない」

- 施工者「工事をしたいけれど木材を集められない」

というような問題で家づくりが停滞し、着工が遅れる一因にもなっています。

中古物件の需要増に合わせて住宅・建設業界ができること

新築住宅の着工が減少するなか、安定的に経営を続けていくためには、時代のニーズに合わせた動き方が必要となります。そのなかでも注目されているのが「中古住宅の活用」です。

ここでは、ストック型社会の実現に向けて、既存住宅の質を高める取り組みについて解説します。

中古物件のリフォーム・リノベーション

リフォームやリノベーションは、築年数の経った物件に新しい価値を与える手段です。

若者世代を中心に「古くても内装がきれいならOK」というニーズが増えており、実際にリノベ済み物件は早期に売れる傾向があります。また、リフォーム支援制度や補助金制度も充実してきているため、リフォーム・リノベーションへの着手が経営問題の解決につながるかもしれません。

また省エネ住宅やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)といった高性能住宅への関心が高まりつつあります。断熱性能や太陽光パネルの標準搭載など、質の高い住まいを求めるニーズは依然として存在します。

効率的な点検の実施

中古住宅を販売・購入する上で重要なのが「住宅の状態把握」です。

近年はホームインスペクション(住宅診断)の需要が高まっており、国でも診断の実施が義務化されています。売主・買主ともにメリットが大きいため、不動産業者や建設業界は、今後より効率的で高品質な点検体制の構築が求められるでしょう。

住宅点検の効率化はAI活用がおすすめ

前述したホームインスペクションといった目的のために住宅点検を実施したいなら、AIを活用した点検手法にチャレンジするのがおすすめです。

例えば近年では、高画質カメラで撮影した画像から損傷を解析できるツールや、ドローンとAIを組み合わせた屋根・外壁診断や、画像解析によるひび割れ・劣化検出の機能などが注目されています。

AIの導入により業界の人手不足の解消だけでなく、点検の精度・スピードの向上も可能になるため今後、住宅業界の標準的な技術として定着することが期待されています。

まとめ

住宅着工数が減り続けている日本では、今後リフォーム・リノベーションなど中古住宅を活用した家のニーズが高まっていくと予想されます。そのためにまず実施しなければならないのが、中古住宅の安全性を確認するためのホームインスペクションです。

AIを活用した解析システム、ツールなども登場しているため、この機会に業務効率化のために役立つシステムがないかチェックしてみてはいかがでしょうか。

ベトナムでXR開発、空間コンピューティング | 信頼第一のONETECH