数カ月前に成功したはずの開発が、もう通用しない時代です。変化のスピードに追いつけず、完成する頃には市場が変わっている。そんな不安を解消するのがラボ開発という新しい開発のかたちです。納品ではなく成長を目指す共創モデルを、導入から成功の秘訣まで徹底解説します。

はじめに

ビジネスの世界は驚くほどのスピードで変化しています。数カ月前に成功したモデルが、今ではもう通用しません。

デジタル変革や生成AIの波により、企業には新たな要求が生まれました。スピードと柔軟さを同時に実現する開発体制です。

そうした背景から、いま注目されているのがラボ開発という手法でしょう。単なる外注ではありません。発注する側と開発する側が一体となって、価値を共につくりあげる仕組みです。

本記事では、ラボ開発とは何か、なぜ注目されるのか、どう導入するかを順を追って解説します。成功のカギとなるポイントも明らかにしていきましょう。

ラボ開発とは何か

従来の請負型開発とは異なる、新しい協働のかたちがラボ開発です。

本章では基本的な定義からスタートし、請負開発との違いを明らかにします。開発のスタイルやチームづくりの考え方まで、全体像を丁寧に説明しましょう。

単なる外注委託ではありません。発注側と開発側が同じゴールを見すえて、継続的に価値をつくりだす仕組みです。

この手法が今なぜ注目されているのか、その理由も見えてくるはずです。

ラボ開発の基本概念

外部専門家と中長期で協働し、製品を育て続ける共創型の開発モデル。

ラボ開発とは、企業が外部の技術者や専門家と中長期で協力し、製品を育てていく手法です。

従来の請負型開発では、要件を決めて納品したら終わりでした。しかしラボ開発は違います。開発チームをあたかも自社の一員のように位置づけ、日々の対話や試行錯誤を重ねながら価値を高めていくのです。

変化の速い今の時代、最初から完璧な設計をすることはほぼ不可能でしょう。だからこそ、つくりながら考えるという前提を共有し、継続的に方向を修正できる仕組みが必要なのです。

ラボ開発は、不確実な環境のもとで成果を出すための共創型モデルといえます。

請負開発との根本的な違い

請負は納品で完結、ラボは価値を育て続ける関係性重視の開発。

請負開発は、契約の時点で要件や納期、成果物をはっきり決めます。納品が完了すれば、関係も終わりです。

効率的ではありますが、要件を変えたり方向転換したりするには、時間もコストもかかります。柔軟さに欠ける面があるのは否めません。

一方、ラボ開発は期間やチーム単位で契約を結びます。発注側が開発の過程に継続的に関わり続けるのです。要件の変更は日常的な対話の中で行われ、実際の利用状況や事業の変化にすばやく対応できます。

請負開発が完成品を納める取引だとすれば、ラボ開発は価値を共に育てる関係でしょう。納品よりも成長の過程に重きを置く点が、本質的な違いです。

「作りながら考える」開発スタイルの特徴

最小機能から始め、実際の使用を通じて課題を発見し改善する反復型。

ラボ開発では、完成を前提にすべてを決めることはしません。まず最小限の機能をつくり、実際に使いながら課題や仮説を確かめていきます。

この繰り返しのアプローチにより、机上では見えなかった問題を早い段階で見つけられます。

発注側の事業担当者が日常的に開発チームと対話するため、意思を決めるスピードも上がるでしょう。仕様を固定するよりも、使う人や市場の反応に合わせて柔軟に進化させることが重視されます。

試しながら育てるという姿勢こそ、ラボ開発の最大の強みです。急速に変化するビジネス環境で成果を出す原動力になります。

中長期的なチーム構築と関係性

同じメンバーとの継続協働で知識が蓄積され、一体感が生まれる。

ラボ開発では、単発の案件対応ではなく、数カ月から数年にわたって同じメンバーが協力します。

その結果、チームは発注側の業務や企業文化を深く理解していきます。まるで社内の開発部門のような一体感が生まれるのです。

関係が続くことで、知識やノウハウが蓄積されていきます。プロジェクトごとにゼロから学び直す手間が減るでしょう。

また、信頼関係が築かれることで、遠慮のない意見交換や課題提起も可能になります。

このように、ラボ開発はチームを借りるのではなく、チームを育てるという発想に立つ開発手法なのです。

ラボ開発が注目される背景

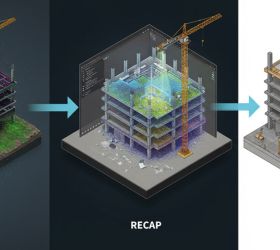

ラボ開発への関心が高まっている背景には、デジタル変革や生成AIがもたらす環境の変化があります。

本章では、技術革新のスピードが加速する中で、なぜ従来の開発手法では対応しきれなくなったのかを解説します。そして不確実性の高い時代において、ラボ開発がどのような解決策となるのかを明らかにしましょう。

機敏な開発やリーンな起業との関係性も含めて、現代のビジネス環境におけるラボ開発の位置づけをはっきりさせます。

DX・生成AI時代の変化スピード

技術が数カ月で入れ替わる時代、短周期の開発で変化に対応。

デジタル変革や生成AIの領域では、数カ月でトレンドや技術が入れ替わることも珍しくありません。

従来型の開発では、要件を定義してからリリースまでに半年以上かかることが多いでしょう。その間に市場のニーズが変わってしまうリスクがあります。

ラボ開発は、こうしたスピード変化に対応する仕組みです。発注側と開発側が一体となり、短い周期で成果を出しながら方向性を確かめます。

変化に強く、持続的な競争力を確保できるのです。

要件定義が困難化する理由

新規事業では実際に動かして初めて見える課題が多い。

新規事業やデジタル変革のプロジェクトでは、初期段階で正確な要件を定義することがほぼ不可能です。

顧客の反応はどうか、データはどう取得できたか、社内運用のフィードバックはどうだったか。実際に動かして初めて見えてくる課題が数多く存在します。

請負型開発では、こうした変化に対応しづらく、手戻りやコスト増の原因となるでしょう。

ラボ開発では、要件を仮説と位置づけます。運用を通じて確かめながら進めるため、現場の実態に即した開発が可能です。

不確実性への適応としてのラボ型開発

試行錯誤を許容し、実践の中で方向性を見極める柔軟な仕組み。

現代のビジネスは、ブーカと呼ばれる不確実性の高い環境に置かれています。

ラボ開発は、こうした状況下での意思決定に柔軟さを持たせる仕組みです。要件や仕様があいまいなままでもスタートでき、実践の中で方向を見極めていけます。

試行錯誤を許す設計思想が、組織の学習能力を高め、持続的な成長を支えるのです。

つまり、ラボ開発は単なる手法ではありません。変化に適応する組織文化を育てる仕組みでもあるのです。

アジャイルやリーン開発との親和性

短周期の改善を外部チームと実現し、スピーディな仮説検証を可能に。

ラボ開発は、機敏な開発やリーンな起業の考え方と非常に相性が良い手法です。

短い開発の周期でリリースと改善を繰り返す進め方を、外部チームとの協力体制で実現します。これにより、企業は自社に専門人材を抱えなくても、スピーディな開発と仮説の確認を行えるのです。

機敏な開発を社内で機能させるのが難しい組織にとって、ラボ開発はその実現を助ける柔軟な選択肢となります。

ラボ開発の仕組みと進め方

ラボ開発を実践するには、具体的な体制や過程の理解が欠かせません。

本章では、発注側と開発側の役割分担から、日常的なやりとりの取り方、仮説確認と改善の繰り返し、そして契約やコストの仕組みまで、実務レベルでの運用方法を詳しく解説します。

理論だけでなく、実際にラボ開発を始める際に必要となる具体的な仕組みと過程を理解することで、スムーズな導入が可能になるでしょう。

チーム体制と役割分担(発注側・開発側)

発注側が課題提示と意思決定、開発側が技術解決策を担う協働体制。

ラボ開発では、発注側と開発側がはっきりと役割を分けながらも、同じ目標を共有します。

発注側はビジネス課題の提示と意思決定を担います。開発側は技術的な解決策の提案と実装を行うのです。

プロジェクトを管理する人や製品の責任者が橋渡し役となり、両者の協力を円滑に進めます。

この体制により、組織の壁を越えた共通のゴール意識が形成され、スピードと品質を両立できるでしょう。

コミュニケーションと意思決定のプロセス

週次の進捗確認とオープンな議論、迅速な判断が信頼関係を支える。

ラボ開発では、頻繁な打ち合わせやオンラインでの情報共有が欠かせません。

週ごとに進み具合を確認し、課題をオープンに話し合う文化が根づきます。

意思決定の遅れを防ぐため、発注側の担当者が日々プロジェクトに関わり、すばやく判断を下せる体制を整えることが重要です。

このような共創の透明性が、プロジェクトの信頼関係を支え、継続的な改善の繰り返しを生み出すのです。

仮説検証と継続的改善のサイクル

短期間で仮説から改善まで繰り返し、事実に基づく最適化を実現。

ラボ開発は、仮説から実装、確認、改善を短い期間で繰り返すことを基本とします。

小さく試しながら正解を探すため、初期段階での失敗を恐れる必要がありません。

この繰り返しを通じて、機能の優先順位や使う人の体験をリアルタイムで最適化できます。

また、データの分析や使い手のテストを取り入れることで、感覚ではなく事実に基づいた意思決定が可能になるでしょう。

契約・コストモデルの特徴(期間・月額制)

期間やチーム単位の契約で、優先度変更に柔軟に対応できる。

ラボ開発では、機能ごとの見積もりではなく、期間やチーム単位で契約を結ぶことが一般的です。

これにより、プロジェクトの優先度や方向性が変わっても、柔軟に資源を配分し直せます。

たとえば、新しい機能の確認を一時的に強化したり、デザインやデータ分析へ人員を移したりといった運用が可能です。

結果として、コストを固定化しつつも、変化に応じた投資がしやすくなります。

ラボ開発のメリットとリスク

どんな開発手法にも長所と短所があり、ラボ開発も例外ではありません。

本章では、現場に即した開発や柔軟な予算運用といったメリットから、組織学習や知識蓄積の効果まで、ラボ開発がもたらす価値を具体的に解説します。

同時に、成功のカギとなる発注側の関わりや、失敗しやすいケースとその対策についても触れましょう。導入判断に必要な情報を提供します。

現場に合うシステムを実現できる理由

業務を深く理解したチームが、利用者の声を直接反映できる。

ラボ開発では、開発チームが業務の現場を深く理解するため、机上の設計ではなく実用性の高い仕組みを構築できます。

発注側と開発側が同じ目線で課題を話し合い、改善を重ねることで、利用者の声を直接反映できるのです。

その結果、現場とのズレが少なく、導入後の手戻りリスクが大幅に減少します。

まさに現場主導の開発を可能にする仕組みといえるでしょう。

柔軟な予算運用と優先度変更への対応

期間単位の予算管理で、市場機会に応じて迅速に方向転換可能。

ラボ型契約では、期間単位の予算管理が基本となるため、開発内容の変更に柔軟に対応できます。

新たな市場機会が生まれた場合でも、既存チームを活用してすぐに方向転換できるでしょう。

従来の見積もりベースでは難しかった戦略的な予算の配置替えが可能になり、経営判断のスピードを損なわずにプロジェクトを推進できます。

組織学習・ナレッジ蓄積の効果

継続協働で知識が蓄積され、プロジェクトを重ねるほど生産性向上。

継続的に同じチームで開発を続けることで、チーム内に知識が蓄積されていきます。

開発のノウハウだけでなく、業務理解や使う人の行動パターンなどが共有資産となり、プロジェクトを重ねるほどに生産性が向上するのです。

これは単なる外注では得られない組織学習の資産化であり、長期的な競争優位の源泉になります。

成功の鍵:発注側の関与とリーダーシップ

発注側の主体的関与と製品責任者の配置が成果を左右する。

ラボ開発で成功するためには、発注側が主体的に関わる姿勢を持つことが欠かせません。

丸投げでは成果が出ず、発注側自身が意思決定と方向修正に関わる必要があります。

そのため、社内に製品責任者のような役割を担う人材を置き、チームの方向性をリードする体制づくりが重要です。

共創の中心に立つ意識が、ラボ開発の成果を左右するのです。

失敗しやすいケースと対策

資源不足とやりとり形骸化が主因、成果指標設定と定例化が有効。

ラボ開発の失敗要因として多いのは、発注側が十分な資源を割けず、やりとりが形だけになることです。

意思決定が遅れると、スピード感が失われ、ラボ開発の利点が消えてしまいます。

対策としては、はっきりした成果指標の設定と定例レビューの仕組み化が有効でしょう。

また、チームのやる気を維持するため、成果共有や評価制度を整えることも欠かせません。

ラボ開発を成功させる導入ステップ

理論を理解しただけでは、実際のラボ開発は成功しません。

本章では、どのようなプロジェクトにラボ開発を適用すべきか、チーム立ち上げ時に何に注意すべきか、運用段階で成果を最大化するにはどうすればよいか、そして成熟したラボチームへと発展させる過程について、段階を追って解説します。

初めてラボ開発に取り組む企業が押さえるべき実践的な手順を提示しましょう。

適用すべきプロジェクトの見極め方

要件変動が大きい新規事業に最適、固定案件は請負型が向く。

ラボ開発が特に効果を発揮するのは、要件が変わりやすい新規事業やサービス開発領域です。

一方、要件がはっきりしていて納期が固定された案件では、請負型のほうが適しています。

まずは、目的と不確実性、スピード要件を軸にプロジェクトを分類し、ラボ型が向く領域を見極めましょう。

チーム立ち上げと初期設計のポイント

業務理解の研修会と小規模開始、文化共有で協力関係を構築。

導入初期は、発注側の業務理解を深めるための研修会や受け入れが重要です。

初期段階では小規模で始め、徐々に範囲を広げるのが理想でしょう。

チーム文化を共有することで、単なる委託先ではなく、同じ目的を持つ仲間として機能するようになります。

運用フェーズでの成果最大化の工夫

成果の見える化と高速な仮説確認、透明な進捗共有が改善を促す。

運用が始まった後は、定期的に成果を見える化し、仮説確認の繰り返しを高速で回すことがカギとなります。

データや使い手のフィードバックをもとに優先順位を更新し、チーム全体で意思を統一しましょう。

透明な進み具合の共有が信頼関係を維持し、継続的な改善を支えます。

成熟したラボチームへの発展プロセス

自律的意思決定ができるチームへ進化し、事業成長を牽引する関係に。

長期的にラボ開発を運用する企業では、やがてチームが自律的に意思決定できる段階に到達します。

開発側が提案型に進化し、発注側が戦略的なテーマ設定に集中できる体制が整うのです。

こうした成熟段階に入ると、ラボ開発は単なる外注の型を超え、事業成長を引っぱる組織的な協力関係へと変化します。

まとめ

ラボ開発は、不確実性の高い時代に適応するための新しい開発のかたちです。

従来の請負型のように完成をゴールとするのではなく、成長を目的とした継続的な共創の過程が特徴といえます。

成功のカギは、発注側が主体的に関わり、チームとして意思決定と学習を繰り返すことにあるでしょう。

ラボ開発は単なる外部委託の枠を超え、組織を変革し、ビジネスを進化させるための仕組みそのものなのです。

FAQ

ラボ開発と請負開発の最大の違いは何ですか? 請負開発は納品で完結、ラボ開発は価値を育て続ける継続的な協働関係です。 請負開発は契約時に要件と納期を固定し、納品をもって終了します。一方、ラボ開発は期間やチーム単位で契約し、発注側が開発過程に継続的に関わります。要件変更も日常的な対話の中で行われ、実際の利用状況や事業の変化にすばやく対応できます。納品よりも成長の過程に重きを置く点が本質的な違いです。

ラボ開発の費用はどのくらいかかりますか? 期間やチーム単位での月額制が一般的で、プロジェクトの規模により変動します。 ラボ開発では機能ごとの見積もりではなく、期間やチーム単位で契約を結ぶケースが多く見られます。費用はチームの規模や専門性、期間によって異なりますが、柔軟に資源を配分し直せるため、変化に応じた投資がしやすくなります。初期段階では小規模で始め、徐々に範囲を広げることで、リスクを抑えながら効果を確かめられます。

どのような企業にラボ開発が向いていますか? 要件が変わりやすい新規事業やデジタル変革に取り組む企業に最適です。 ラボ開発が特に効果を発揮するのは、要件が変動しやすい新規事業やサービス開発領域です。また、デジタル変革や生成AI導入など、技術変化が速い領域でも力を発揮します。一方、要件がはっきりしていて納期が固定された案件では、請負型のほうが適しています。目的と不確実性、スピード要件を軸に判断しましょう。

ラボ開発を始める際の最初のステップは何ですか? プロジェクトの見極めと業務理解の研修会が重要な第一歩です。 まずは、ラボ開発が向くプロジェクトかどうかを見極めることから始めます。次に、導入初期は発注側の業務理解を深めるための研修会や受け入れが重要です。初期段階では小規模で始め、徐々に範囲を広げるのが理想でしょう。チーム文化を共有することで、単なる委託先ではなく、同じ目的を持つ仲間として機能するようになります。

ラボ開発で失敗しないためのポイントは何ですか? 発注側の主体的関与と、はっきりした成果指標の設定が成功のカギです。 失敗要因として多いのは、発注側が十分な資源を割けず、やりとりが形だけになることです。対策としては、はっきりした成果指標の設定と定例レビューの仕組み化が有効でしょう。また、社内に製品責任者のような役割を担う人材を置き、チームの方向性をリードする体制づくりが重要です。共創の中心に立つ意識が、ラボ開発の成果を左右します。

チームの規模はどれくらいが適切ですか? 初期は小規模で始め、成果を見ながら徐々に拡大するのが理想です。 導入初期は小規模なチームで始めることをおすすめします。プロジェクトの規模や複雑さによりますが、まずは最小限の機能を実装し、実際に使いながら課題や仮説を確かめていきます。成果が出てきたら、徐々にチームの範囲を広げていくことで、リスクを抑えながら効果的な協働関係を築けます。

契約期間はどのくらいが一般的ですか? 数カ月から数年にわたる中長期的な契約が一般的です。 ラボ開発では、単発の案件対応ではなく、数カ月から数年にわたって同じメンバーが協力します。関係が続くことで、知識やノウハウが蓄積され、プロジェクトごとにゼロから学び直す手間が減ります。また、信頼関係が築かれることで、遠慮のない意見交換や課題提起も可能になります。継続的な協働が、ラボ開発の大きな強みです。

専門用語解説

ラボ開発: 企業が外部の技術者や専門家と中長期で協力し、継続的に製品を育てていく開発手法です。従来の請負型開発のように納品で終わるのではなく、発注側と開発側が一体となって価値を共創する仕組みといえます。

請負開発: 契約時に要件や納期、成果物を明確に定義し、納品完了をもって関係が終了する開発手法です。効率的ではありますが、要件変更や方向転換にはコストと時間がかかり、柔軟性に欠ける面があります。

DX(デジタルトランスフォーメーション): デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化を変革することです。単なるIT化ではなく、顧客体験の向上や新たな価値創造を目指す取り組みを指します。

アジャイル開発: 短い開発の周期でリリースと改善を繰り返す、機敏で柔軟な開発手法です。変化に強く、顧客の要望に素早く対応できる特徴があります。ラボ開発と非常に相性が良い手法といえます。

リーンスタートアップ: 最小限の機能を持つ製品を素早く市場に投入し、顧客の反応を見ながら改善を重ねる起業手法です。無駄を省き、仮説検証を繰り返すことで、成功確率を高めます。

VUCA: 変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の頭文字を取った言葉で、予測困難な現代のビジネス環境を表します。こうした環境下では、ラボ開発のような柔軟な開発手法が有効です。

プロダクトオーナー: 製品の責任者として、開発チームの方向性をリードする役割を担う人材です。ビジネス価値の最大化を目指し、優先順位の決定や仕様の承認を行います。ラボ開発では、発注側にこの役割を置くことが成功のカギとなります。

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)

AXConstDX株式会社 CEO

製造業と建設業に精通し、20年以上のソフトウェア開発実績を持つ技術起点の経営者型コンサルタントです。CADシステムのゼロからの構築や大規模デジタル変革推進を数多く手がけ、赤字案件率0.5パーセント未満、提案受注率83パーセントという高い成果を維持しています。

生成AIを活用した業務改革、デジタル変革推進、コンテンツ制作、戦略支援を強みとし、近年はグリーントランスフォーメーションを経営やデジタル変革と統合した実装型戦略に注力しています。脱炭素や省エネ、資源効率化を、ITやデータ、業務設計の視点から収益性と競争力に直結させる支援を行っています。

先見性と迅速な意思決定を武器に、業界構造転換を見据えた先行アクションを得意としています。

主な実績

- ハーバードビジネスレビュー寄稿2回

- シリコンバレー視察5回以上、btraxデザイン思考研修修了

- CES視察1回

- 製造業や建設業における多数のデジタル変革プロジェクト推進

ラボ開発のような柔軟な協働モデルを活用し、変化の速い時代に適応する組織づくりを支援しています。