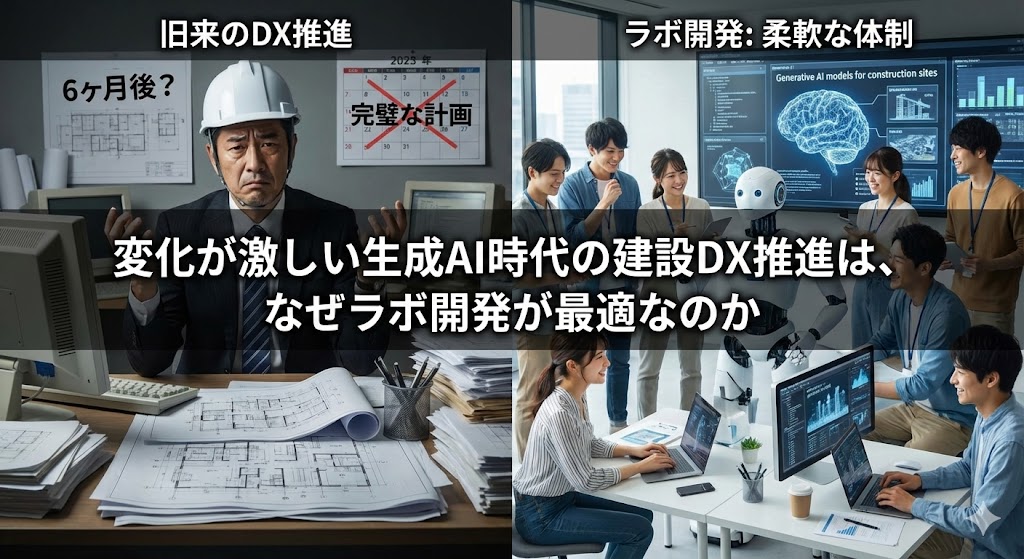

正解が見えないままDXを進める不安。わずか半年で技術が陳腐化する焦り。多くの建設会社が直面するこの現実に、確かな答えがあります。変化が激しい生成AI時代だからこそ、完璧な計画より柔軟な体制が成功の鍵となります。本記事では、建設DXを成功に導くラボ開発という最適解を、経営メリットとともにお伝えします。

はじめに

生成AI技術は急速に進化しています。建設業界のDX推進も大きな転換期を迎えました。数年前まで最先端だったシステムが、今ではもう古くなっています。

わずか半年で技術が陳腐化する時代です。従来型の開発手法では対応しきれません。完成形を最初に決めて数年かけて作る方式は、もう通用しないのです。

本記事ではラボ開発という新しい手法を解説します。変化に強く、技術進化を柔軟に取り込める開発方法です。なぜ建設DXに最適なのか、どんな経営メリットがあるのかをお伝えします。

正解が見えないままDXを進める現実に直面している方へ。経営者や情報システム担当者にとって、実践的な指針となる内容です。

建設DXで従来型開発が失敗する理由

生成AI技術の進化は、建設業界のDX推進における前提を根本から変えました。数年前に導入したシステムやツールが、半年で時代遅れになるケースも珍しくありません。

変化があまりに急激です。完成形を最初に決めて数年かけて作る従来型の開発手法は、もう通用しなくなっています。画像認識やBIM解析、自然言語処理といったAI技術の更新は、従来のIT投資サイクルを完全に上回りました。

正解が見えないままDXを進めなければならない現実です。多くの建設会社がこの状況に直面しています。

生成AIの急速進化が引き起こす技術の陳腐化

数週間単位でモデルが更新され、導入決定時の最先端技術が実装完了時には旧世代になる現実

生成AIの進化は、建設DXの前提条件そのものを塗り替えつつあります。数年前まで有効だったツールやアーキテクチャが、わずか半年で陳腐化することも珍しくありません。

画像認識やBIM解析、自然言語処理、生成AIによる設計支援。これらの技術更新は、従来のIT投資を完全に上回っています。特に生成AI分野では、モデルの性能向上や新機能の追加が数週間単位で行われているのです。

導入を決定した時点では最先端だった技術が、実装完了時には既に旧世代になっている事態も発生しています。このような環境下では、完成形を事前に定義することそのものが困難になりました。

建設業界では、現場の安全管理や品質管理、施工計画など、AIを活用できる領域は多岐にわたります。実際の現場でCADシステムの構築からBIM活用まで数多くの支援を行ってきた経験からも、どの技術をどの用途に使うべきかという判断自体が、日々変化する状況に左右されることを実感しています。

従来型開発の限界とラボ開発という選択肢

完成形を決めず継続的に仮説検証を行うラボ開発が、変化への適応力を高める唯一の道

多くの建設会社が直面しているのが、正解が見えないままDXを進めなければならないという現実です。完成形を定義し、要件を固め、数年単位でシステムを構築する従来型の開発手法。これは生成AI時代の建設DXとは根本的に相性が悪くなっています。

要件定義の段階で想定した技術が、開発中に新しいものに置き換わることがあります。完成時には既に陳腐化しているというリスクが常に存在するのです。

では、どう進めるべきなのでしょうか。その答えとして注目されているのがラボ開発というアプローチです。ラボ開発とは、最初から完成形を決めない開発形態を指します。少人数の専門チームが継続的に仮説検証を行いながら、プロダクトを育てていくのです。

PoCと本開発を分断せず、試行錯誤そのものを前提に据える点が特徴です。生成AI時代の不確実性に対応するには、計画を固めるより変化に適応できる柔軟な体制を整えること。これがはるかに重要なのです。

ラボ開発が建設DXに最適な理由とは

生成AIを活用した建設DXでは、事前に完璧な計画を立てることが極めて困難です。建設業界特有の現場条件の多様性や業務プロセスの個別性があります。加えてAI技術自体が数週間単位で進化し続けるためです。

ラボ開発は、この二重の不確実性に対応できる唯一の現実的なアプローチと言えるでしょう。試行錯誤を開発プロセスの一部として組み込み、最新技術を柔軟に取り入れられる体制が、成功への鍵となります。

失敗を恐れずに小さく始めることです。現場の声を聞きながら改善を重ねていきます。このサイクルこそが、変化の激しい時代に求められる開発手法なのです。

建設業界特有の不確実性への対応力

現場で実際に試し失敗から学ぶサイクルで、理論ではなく真に必要な機能を見極める

生成AIを活用した建設DXにおいて、ラボ開発の考え方は極めて合理的です。建設業界では、現場条件や業務プロセスが企業ごと、案件ごとに大きく異なります。

生成AIを導入すれば即効性のある成果が出るという単純な話ではありません。AIが何を学習すべきか、どの粒度のデータが使えるのか、現場で本当に役に立つアウトプットとは何か。これらは実際に触り、失敗し、修正する中でしか見えてこないのです。

例えば図面の自動チェック機能を開発する場合を考えてみましょう。どのような誤りを検出すべきか、どの程度の精度が求められるか。誤検知をどこまで許容できるか。こうした要件は、現場で使ってみて初めて明確になります。

ラボ開発は、この不確実性を前提に組み込んだ進め方です。仮説を立て、小さく実装し、現場でテストし、フィードバックを得て改善する。このサイクルを高速で回すことで、理論上の要件ではなく現場で本当に必要とされる機能を見極められます。

急速な技術進化を取り込める柔軟性

技術選定と設計の見直しを日常的に行い、新しいAI技術を迅速に検証・導入できる体制

生成AIの進化そのものを取り込める点も重要です。モデルの更新、API仕様の変更、新しいAIサービスの登場は、半年単位どころか数週間単位で起きています。

従来型の請負開発では、こうした変化は仕様変更や追加見積の対象となります。スピードと柔軟性を著しく損なうのです。契約で定めた技術スタックに縛られ、より優れた新技術が登場しても、それを取り入れることが困難になります。

一方でラボ開発では技術選定や設計の見直しが日常的に行われます。新しいAI技術を自然に試し、使えるものだけを残していくことができるのです。

例えば画像認識の精度が大幅に向上した新しいモデルが公開された場合を考えてみましょう。すぐに検証して既存の仕組みと比較し、優れていれば置き換えるという判断を迅速に行えます。この柔軟性こそが、技術の陳腐化リスクを最小化し、常に最新の成果を建設DXに活かすための鍵となるのです。

ラボ開発で実現する経営メリット

ラボ開発は単なる開発手法ではありません。経営戦略としても優れた選択肢です。社内にAI活用のノウハウが蓄積され、外部ベンダーへの依存を減らせる点は、長期的な競争力強化につながります。

大規模な初期投資を避けられます。成果を確認しながら段階的に投資を拡大できるため、リスク管理の観点からも合理的です。変化が激しい時代だからこそ、柔軟性の高い投資アプローチが求められています。

従来型の大規模システム開発のように、投資判断の時点で効果を完全に予測する必要がありません。これは経営者にとって大きな安心材料となるでしょう。

外部依存を減らす内製化への道筋

開発プロセスへの関与を通じてAIの癖と限界を理解し、自社で進化させる力を獲得

ラボ開発は内製化への橋渡しとしても機能します。建設DXがうまくいかない理由の一つ。それは外部ベンダーに丸投げした結果、社内にノウハウが残らないという問題です。

生成AIはブラックボックス化しやすい技術です。理解しないまま使うと現場に定着しません。ベンダーが作ったシステムは動いていても、なぜそのように動くのか、どう改善すればよいのかが分からないのです。結局は継続的な外注費用が発生し続けることになります。

ラボ形式で進めることで、情報システム部門や現場担当者が開発プロセスに関与できます。AIの癖や限界を体感的に理解できるのです。これは将来的な内製DXの基盤となります。

例えば最初は外部の専門家をラボメンバーに加えながら進めます。徐々に社内メンバーの比重を高めていくことで、知識移転を自然に実現できるのです。これは多くの建設・製造業の現場で実践してきた手法であり、赤字案件率を0.5%未満に抑えながら高い成果を出せる理由でもあります。外部の力を借りながらも、最終的には自社で継続的に進化させられる体制を構築すること。これが長期的な競争力につながります。

段階的投資によるリスク管理と持続可能性

小さく始めて成果確認後に投資拡大する柔軟な判断で、失敗コストを最小化できる

経営視点でもラボ開発は合理的です。大規模投資を前提とせず、段階的に成果を評価しながら進められるため、失敗のコストを抑えられます。

生成AI活用はやってみないと分からない領域が多いのです。小さく始め、価値が確認できた部分にだけ投資を集中する判断が可能になります。従来型の開発では、数億円規模の投資を決定してから効果が見えるまでに数年かかることも珍しくありません。

その間に市場環境や技術トレンドが変わります。完成時には当初の想定とは異なる状況になっているリスクがあるのです。ラボ開発では、数百万円規模の小さな投資から始められます。3ヶ月程度で初期成果を確認し、有望であれば追加投資を行うという柔軟な判断ができるのです。

建設DXは、もはや単なる業務効率化ではありません。AIが設計を読み、施工を支援し、将来的にはロボットや自動化施工と連動していきます。重要なのは完璧な計画ではなく変化に耐える仕組みです。ラボ開発は変化と共存する戦略そのものなのです。進化し続けるDXへ向けて、ラボ開発は最適解となりつつあります。

まとめ

生成AI時代の建設DXにおいて、従来型の開発手法が通用しなくなった理由は明確です。技術の更新が従来のIT投資サイクルを完全に上回りました。完成形を事前に決めることそのものが困難になっているのです。

この状況下で、ラボ開発は最も合理的な選択肢となります。ラボ開発の最大の強みは、不確実性を前提とした柔軟な開発プロセスにあります。建設業界特有の現場条件の多様性に対応できます。数週間単位で進化する生成AI技術を自然に取り込むことができるのです。

内製化への橋渡しとして機能し、社内にAI活用のノウハウを蓄積できる点も重要でしょう。経営視点では、段階的な投資により失敗のリスクを最小化し、成果を確認しながら投資を拡大できます。

完璧な計画を求めるのではなく、変化に耐えられる仕組みを構築すること。それこそが、生成AI時代の建設DXを成功に導く鍵なのです。

FAQ

ラボ開発とは何ですか? 完成形を決めず、少人数チームが継続的に仮説検証しながらプロダクトを育てる開発手法です。 従来のウォーターフォール型開発とは異なり、PoCと本開発を分断せず、試行錯誤を前提とします。生成AIのように技術が急速に進化する分野では、柔軟に方向転換できるラボ開発が最適です。小さく始めて現場の反応を見ながら改善を重ねるため、失敗のリスクを抑えながら価値あるシステムを構築できます。

なぜ従来型開発では生成AI時代に対応できないのですか? 技術の更新スピードが開発期間を上回り、完成時には既に陳腐化するリスクがあるためです。 従来型開発では、最初に要件を固めて数年かけて構築します。しかし生成AIは数週間単位で進化するため、開発中に新しい技術が登場し、当初の設計が時代遅れになってしまいます。仕様変更も追加費用と時間がかかるため、スピード感が求められる現代のDXには不向きなのです。

ラボ開発を始めるには何から着手すべきですか? まず小規模なパイロットプロジェクトから始め、少人数の専門チームを編成することをお勧めします。 いきなり大規模投資は必要ありません。数百万円規模で3ヶ月程度の小さなプロジェクトから始め、現場で本当に必要な機能を見極めます。社内メンバーに外部の専門家を1〜2名加える形でチームを作り、週次で仮説検証を回していくのが理想的です。成果が確認できたら段階的に投資を拡大していけます。

小規模な建設会社でもラボ開発は可能ですか? 規模に関わらず可能です。むしろ小回りが利く分、ラボ開発の強みを活かしやすいでしょう。 大企業のように複雑な意思決定プロセスがない分、迅速に試行錯誤できる利点があります。最初は情報システム担当者1名と現場の実務者1〜2名、外部パートナー1名という最小構成でも十分です。重要なのは組織の規模ではなく、変化に適応する姿勢と継続的な改善サイクルを回す仕組みです。

ラボ開発の投資規模はどのくらいですか? 初期投資は数百万円から始められ、成果を見ながら段階的に拡大していきます。 従来型の大規模システム開発が数億円規模になるのに対し、ラボ開発は小さく始められるのが特徴です。最初の3ヶ月で300万円〜500万円程度の投資で仮説検証を行い、価値が確認できた部分にのみ追加投資します。年間で見ても1000万円〜3000万円程度の範囲で、確実な成果を積み上げながら進められます。

内製化は必須ですか?外部ベンダーに任せてはいけませんか? 完全内製化は必須ではありませんが、社内にノウハウを蓄積する仕組みは重要です。 最初は外部の専門家の力を借りながら進めるのが現実的です。ただし丸投げではなく、ラボ形式で社内メンバーも開発プロセスに関与することが大切です。外部パートナーと協働しながら徐々に社内メンバーの比重を高めていき、最終的には自社で改善を続けられる体制を目指します。完全内製化よりも、自律的に進化できる力を持つことが目標です。

ラボ開発でも失敗のリスクはありますか? 失敗のリスクはありますが、従来型開発に比べて圧倒的に低く抑えられます。 小さく始めて早期に問題を発見できるため、大きな失敗になる前に方向転換できます。3ヶ月程度で初期成果を確認し、うまくいかなければ別のアプローチに切り替えられるのがラボ開発の強みです。従来型のように数年かけて数億円投資した後に失敗が判明するリスクと比べれば、圧倒的にコントロール可能なリスクと言えます。

専門用語解説

ラボ開発: 完成形を事前に決めず、少人数の専門チームが継続的に仮説検証を行いながらプロダクトを育てていく開発手法です。試行錯誤を前提とするため、技術が急速に進化する分野に適しています。

生成AI: テキスト、画像、プログラムコードなどを自動生成できる人工知能技術です。ChatGPTに代表されるように、人間の指示に応じて高度な成果物を作り出せるため、建設業界でも設計支援や文書作成などに活用が進んでいます。

DX(デジタルトランスフォーメーション): デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを変革することです。単なるIT化ではなく、組織全体の働き方や価値提供の方法を根本から見直す取り組みを指します。

PoC(Proof of Concept): 概念実証と訳され、新しい技術やアイデアが実現可能かを検証する初期段階の試みです。本格的な開発投資の前に、小規模な実験で有効性を確認するために行われます。

BIM(Building Information Modeling): 建築物の3次元モデルに、コストや工程などの情報を統合管理する手法です。設計から施工、維持管理まで一貫したデータ活用が可能になり、建設DXの基盤技術として注目されています。

内製化: 外部ベンダーに委託していた業務やシステム開発を、自社内で行えるようにすることです。社内にノウハウが蓄積されるため、継続的な改善や柔軟な対応が可能になります。

API(Application Programming Interface): 異なるソフトウェア同士が連携するための接続仕様です。生成AIサービスの多くがAPIを提供しており、これを活用することで自社システムに最新のAI機能を組み込むことができます。

執筆者プロフィール

小甲 健(Takeshi Kokabu)

AXConstDX株式会社 CEO

製造業・建設業に精通し、20年以上のソフトウェア開発実績を持つ技術起点の経営者型コンサルタント。ハイブリッド型コンサルタントとして、AI・DX・GX・経営・マーケティングの各領域を統合した支援を展開しています。

CADシステムのゼロからの構築や大規模DX推進を数多く手がけ、赤字案件率0.5%未満、提案受注率83%という高い成果を維持。現場課題の解決力に加え、生成AIやDXを駆使した戦略支援とコンテンツ創出に強みを発揮しています。

近年はGX(グリーントランスフォーメーション)を経営・DXと統合した実装型GX戦略に注力。脱炭素・省エネ・資源効率化を、IT・データ・業務設計の視点から収益性と競争力に直結させる支援を行っています。

主な実績・経歴

- ハーバードビジネスレビュー寄稿(2回)

- CES視察(1回)

- btraxデザイン思考研修(サンフランシスコ)受講

- シリコンバレー視察(5回以上)

- 先見性と迅速な意思決定を武器に、業界構造転換(DX→GX)を見据えた先行アクションを得意とする

影響を受けた人物・愛読書

ピーター・ドラッカー、孫正義、白潟敏朗、安達裕哉、後藤稔行ほか

グローバル視点と現場実装力を兼ね備え、変化の激しい時代における建設・製造業の競争力強化を支援しています。